ПОСЛЕ ГРИГОРИЯ МЕЛЕХОВА

(Доклад, подготовленный к Беловским чтениям, которые состоятся в Вологде 23-25 октября с.г.)

Название моего выступления носит, может быть, не столько смысловой, сколько хронологический характер. Просто Григорий Мелехов и Иван Африканович – это два из наиболее заметных и знаковых русских народных образов, созданных советской литературой. С другой же стороны, в хронологии – от Григория Мелехова до Ивана Африкановича – просматриваются общие контуры судьбы русского народа и самой России.

Название моего выступления носит, может быть, не столько смысловой, сколько хронологический характер. Просто Григорий Мелехов и Иван Африканович – это два из наиболее заметных и знаковых русских народных образов, созданных советской литературой. С другой же стороны, в хронологии – от Григория Мелехова до Ивана Африкановича – просматриваются общие контуры судьбы русского народа и самой России.

1.

Поскольку русская советская литература не была отделена от государства (не только формально, а в её ответственности за государство), можно сказать, что появление повести Василия Ивановича Белова "Привычное дело" было предопределено самим политическим сюжетом советского периода истории.

Например, в первые советские десятилетия, страна, жертвуя также и своими человеческими ресурсами, преодолевала один за другим самые трудные пороги своего выживания. Это были и гражданская война, и индустриализация, и Отечественная война. Потому и герои русской литературы – от Корчагина Островского и Чапаева Фурманова до молодогвардейцев Фадеева – это люди, находящиеся в экстремальной ситуации, приносящие себя в жертву ради блага народа. Даже в теме труда литература, как в армейском уставе, акцент делала не на человека такого, каков он есть, а на такого, каким он должен быть.

Но не было в русской литературе сакрального образа самого народа, ради которого приносилась жертва. Не было новых "Вечеров на хуторе близ Деканьки" с их хоть и лубочной, но воистину животворной и самородной народной энергией, не было станционного смотрителя с его, что называется, житейскими страданиями и христианскими смирениями, не было в той русской литературе и попыток проникновения в высокую тайну народной души, как в "Певцах" Тургенева или как в "Праведниках" Лескова. А если обнаруживалось стремление показать народное мироощущение и миропонимание, то, как у Толстого в образе Платона Каратаева, получались образы скорее постановочные, чем написанные с натуры.

Хотя, конечно же, были и исключения (первое, что приходит на ум, это герои Шолохова, или Василий Теркин Твардовского). Но - как всякие исключения, они до некоей поры так и оставались исключениями. И не случайно же, когда пришла пора выдвигать "Тихий Дон" Шолохова на Сталинскую премию, то и у Фадеева, и у Довженко возникло смущение по поводу финальной сцены "Тихого Дона", где Григорий Мелехов, прошедший сквозь ад гражданской войны, предстает после возвращения на родной Дон человеком неприкаянным и с непредсказуемой судьбой.

Власть в лице Сталина проигнорировала смущение писателя Фадеева и кинорежиссера Довженко, являющихся столпами социалистического реализма, но затем и в лице Хрущева, и в лице Брежнева, и далее – власть продолжала игнорировать великую шолоховскую тревогу за русского человека такого, каким он является внутри себя.

Для наглядности приведу эпизод из собственной жизни. Была уже в разгаре горбачевская "перестройка". Комсомол готовился к своему очередному съезду, еще, может быть, не догадываясь, что этот высший форум в его истории окажется последним. И мне, тогда еще молодому, только что оперившемуся литератору позвонили из "Литературной газеты", попросили написать на первую полосу в духе "гласности" и "демократии" какие-нибудь напутственные слова делегатам съезда. И я от всей души пожелал комсомолу сменить старую мобилизационную пластинку с её романтикой строек, с её "а я еду за туманом", с её бесконечным поиском подвига в мирной жизни – на поиск высших ценностей в жизни обыкновенной, в которой юношам и девушкам неизбежно предстоит стать не только неравнодушными гражданами, а и создать благополучную семью, исполнить свой всего лишь материнский и отцовский долг, обрести высокие смыслы в ценностях семейных, профессиональных и корпоративных, в своем не надрывном, вполне обыкновенном бытовании, в своем, если вспомнить Белова, "привычном деле". И, что самое важное, в "привычном деле" обрести источник для радости и для ощущения полноты и ценности жизни. А поскольку сроки поджимали и времени у "Литературной газеты" не осталось для того, чтобы заказать статью более расторопному молодому литератору, то, в результате, под моей фамилией вышла статья насквозь редакторами переписанная и мною не узнанная.

То есть уже и в свои последние годы советской власть так и не захотела понять, ради какой мирной жизни и ради каких её высоких смыслов были принесены жертвы в периоды мобилизационные, когда решался вопрос не как жить, а как выжить и спрос был не на, скажем так, колыбельные песни, а на героические. При всем том, что в колыбельных песнях человек живет, а в героических – выживает. При всем том, что без песен колыбельных в песнях героических просто нет смысла.

2.

Опять же, надо более пристально вглядеться в то десятилетие, когда появилось "Привычное дело".

С одной стороны, после войны неизбежным, естественным был бы подъем национального самосознания. Народ, победивший смертельного врага, смелее и требовательнее должен оглядываться по сторонам.

С другой стороны, как это ни парадоксально, требовательная и смелая повесть Белова, вышедшая не, скажем, в 50-х годах, а аж через 16 лет после войны, исторической основой своей трагичности напоминает повесть Алексея Толстого "Гадюка". В том смысле, что беловский Иван Африканович тоже прошел войну и тоже не стал хозяином в стране, которую спас. Даже траву на неудобьях, где она колхозом не будет скошена и пропадет, ему не позволяется добывать для своей коровушки, для кормилицы его детей. Отличие от героини повести "Гадюка" Зотовой у беловского Ивана Африкановича лишь в том, что он личность не героическая, после войны ему мужество требуется не для того, чтобы продолжать борьбу или войну за какие-то свои принципы, а для того, чтобы смириться с жизнью такой, какая она есть, и при любых обстоятельствах не только выжить, а и соответствовать житейским, касающимся человеческого достоинства, смыслам, испытать хоть какие-то воодушевляющие радости и удовлетворения. И, например, проницательнейший Федор Абрамов напишет о воистину народном герое Белова так: «Кто он такой, этот Иван Африканыч? Положительное явление нашей жизни? А почему бы и нет? Всю войну на передовой, сама доброта и честность, бессменный работяга в колхозе и худо-бедно семейную ладью ведет... А с другой стороны, кто выпивоха, кто в загуле способен забыть про все на свете — и про ребятню свою, и про жену, которая из последних сил выбивается, таща на себе непосильный воз? И, в конечном счете, разве не Иван Африканович, который очаровал нас своей добротой и нравственной чистотой, разве не он является одним из главных виновников гибели своей жены?» И далее: «Сложно, сложно замешан Иван Африканович, так что не сразу и скажешь, по какому разряду его зачислить, но вот что несомненно: образ Ивана Африкановича рожден из самых глубин нашей сложной национальной и социальной стихии, так что в нем отгадка и силы нашей, да одновременно отгадка и слабости нашей, тех несообразностей, которых, увы, нам не занимать".

Я же со своей стороны обращу внимание на то, что под "несообразностями " в глубинах "сложной национальной и социальной стихии" того времени, о которых упоминает Федор Абрамов, надо понимать следующее обстоятельство: не только траву для коровы, а и даже радость для собственной души Иван Африканович и его односельчане имели возможность добывать лишь на неудобьях – то есть, в выпивке и, скажем так, в баламутстве. И сам же Белов потом ответит на вопрос, почему в выпивке и баламутстве, – ответит, написав свою уникальную книгу "Лад", книгу, если так можно сказать, о самородном русском народном коммунизме, который был в мобилизационный период русской истории 20-го века порушен и которому, как показал даже и опыт моего первого сотрудничества с "народной" властью на страницах "Литературной газеты", не подразумевался быть востребованным.

По сути дела, Иван Африканович, это хоть и иной, северный, но все-таки кровный брат Григория Мелехова. Белов не рассказал нам о том, как Иван Африканович воевал, но у нас нет сомнений в том, что война была для него таким же "привычным делом", как и война для Мелехова. А Шолохов нам не рассказал, как сложилась у Мелехова его послевоенная судьба. Но нам понятно, что и после гражданской войны жить он будет точно так же, как воевал, и хотя жизнь новая для него будет непривычной, но он будет её, непривычную, обживать, будет с её неудобьями уживаться, будет себя ради сына своего обуздывать.

А в повести "Привычное дело" Белов показывает эту новую жизнь, в которой уже даже и после индустриализации и после войны условия остаются не приспособленными для того, чтобы крестьянин благополучно реализовал свой навык крестьянствовать и благополучно продолжал свой род. В повести Белова крестьянин живет противоестественной для него жизнью пролетария, а не хозяина. В результате истинный по своему характеру пролетарий Митька, приехавший из Мурманска, вымывает Ивана Африкановича из привычной для него среды обитания, соблазняет более успешными заработками, и это обстоятельство оказывается для Ивана Африкановича самым трагическим.

3.

Но не надо думать, что с тех пор, как самородный лад и самородный коммунизм русской народной жизни был отвергнут, а народ при новом порядке так и не стал хозяином своей страны, – советский проект уже зашел в тупик и был обречен.

На самом деле 60-е, 70-е и 80-е годы – это был самый, что называется, самый напряженный и самый роковой период в нашей советской истории. Поскольку вдруг пробудилась в своем почвенничестве, в своем, скажем так, чувстве родства с Иваном Африкановичем наша русская интеллигенция. Начался поиск «органического взгляда» в оценке текущей жизни, поиск тех коренных духовных инстинктов народа (в его традиции и историческом опыте), которые выполняют функцию иммунной системы в генотипе национальной культуры. Ведь «Почва» — это уникальное единство природно-географической и духовной реальности — именно она рождает нацию, дает импульс её развитию, она в процессах реальной исторической жизни формирует общественную психологию и устойчивые особенности национального характера. И, как были убеждены почвенники, лишь постижение национального характера может сделать политическую задачу создания человеколюбивого общества конструктивной и плодотворной.

С другой стороны, почвенникам противостояли ортодоксальные марксисты. И, как это ни парадоксально, в их концепции "народного государства", не находилось места именно народу такому, каков он есть.

Я не буду вдаваться в историю этого весьма длительного, на три десятилетия затянувшегося противостояния, проходившего в основном на страницах литературной периодики. Об этом уже много написано. Обращу внимание лишь на то, что даже и у Юрия Казакова, родившегося на Арбате, от политических противостояний в творческой среде той поры весьма далекого, появилось ощущение сгустившейся в обществе не только духовной, а и политической опустошенности. И на уровне всего лишь писательского инстинкта, а не политических прозрений или собственного духовного опыта, он устремляется на Русский Север, в заповедные места русского лада. А в результате – в советской литературе появляется жанр исповедальной лирической прозы как родной сестры прозы "деревенской", антропоморфные значения которой в формировании новой, уже народной идеологии советского государства были заявлены в беловском "Привычном деле". Да, именно человеческие свойства, именно исторически сложившийся культурный и нравственный тип человека оказался в советской идеологии в дефиците.

И подводя итог, я повторюсь здесь в том, что заявленная в финале романа "Тихий Дон" шолоховская тревога за русского человека такого, каким он является внутри себя, оказалась в основе позиции советских почвенников, что Почвой для почвенников являлся и сам Василий Иванович Белов, и что будь их тревога услышанной властью, история государства советского или даже и постсоветского могла бы вполне блистательно продолжиться.

Но, как известно, власть в лице Горбачева и его сподвижников, не найдя убедительных аргументов для спора с почвенниками, советский проект просто закрыла.

То есть, противостояние нашим почвенникам со стороны власти оказалось даже и не политическим, а видовым – в самом что ни на есть зоологическом значении этого слова. А поскольку в межвидовых противостояниях всё подчиняется не убеждениям, а зову желудочного сока, то даже и писательской среде бывшие коммунисты-ортодоксы в постсоветский период все оказались сплошь антикоммунистами и русофобами, и даже создали свою, альтернативные Союзу писателей России, творческие организации.

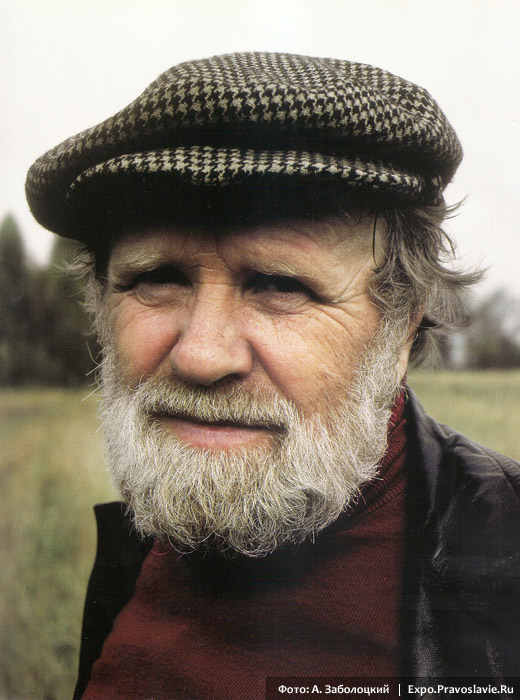

И бесконечно родным по результатам этой межвидовой борьбы второй половины прошлого века остается для нас остается Василий Иванович Белов.

Соломоновым судом (это когда двум женщинам, каждая из которых претендовала быть матерью некоего ребенка, царь Соломон, дабы понять, кто из них является настоящей матерью, предложил разрубить ребенка пополам) судил себя Василий Иванович в самом конце своей творческой жизни. Вот его трагический приговор самому себе:

"Советская власть была нормальная власть, даже сталинская власть; и народ к ней приспособился. А потом началась ненормальная власть, которой народ просто не нужен. Советская власть была создана и Лениным, и Сталиным, и даже Троцким, всеми большевиками, и государство, надо признать, было создано мощное. Может быть, самое мощное за всю русскую историю. И вот его уже нет и не будет. Нет и советской власти. Я понимаю, что и я приложил руку к ее уничтожению своими писаниями, своими радикальными призывами. Надо признать. Я помню, как постоянно воевал с ней. И все мои друзья-писатели. И опять мне стыдно за свою деятельность: вроде и прав был в своих словах, но государство-то разрушили. И беда пришла еще большая. Как не стыдиться?"

То есть, выдающийся русский писатель, занявший свое достойное место также и мировой литературе, когда она была еще живой, когда она еще не являлась модифицированным продуктом информационной индустрии и антропофобным инструментом расчеловечивания человека, явил в себе ту же степень нравственной чистоты, тот же, в высочайших нравственном и историческом значениях, народный русский характер, что и его герой Иван Африканович.

Родство между ними я ощущаю в приведенной цитате даже и на уровне интонационном…

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"