ВОСПОМИНАНИЯ

Глава из романа "Разговор на Красной площади"

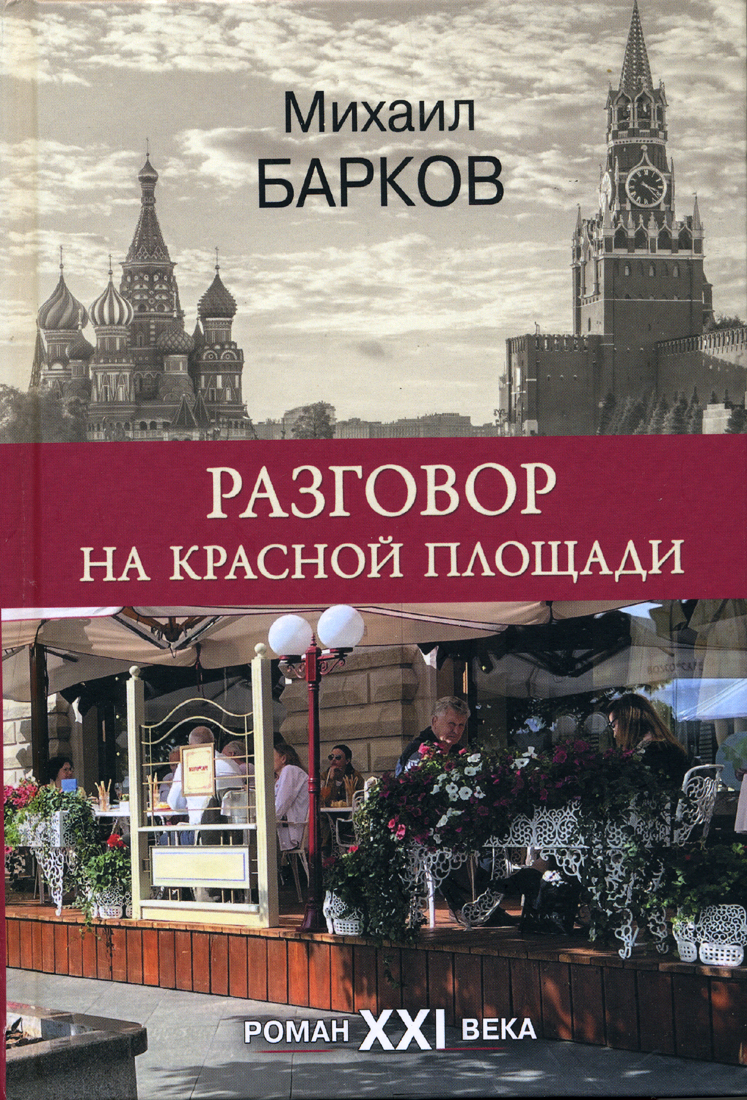

Михаил Барков. Разговор на красной площади. Роман ХХI века. – М.: Вече, 2022. - 608 стр.

Эта книга – попытка понять и объяснить невозможное, но от этого не менее желанное для объяснения – всё более сложное время, в котором мы живем. Это – попытка свидетельства о времени и о людях, в нем живущих. О времени недавнем, о настоящем и немного о будущем. О возможном приходе того, имя которому – «Не дай Бог».

Каравелла

Сижу на Красной площади.

Да нет, не протестую.

Собираюсь выпить.

С друзьями.

Просто пришёл пораньше. Где-то на час. Торкнуло что-то под локоток. Встал с дивана, оделся — и на встречу.

Не сказать, чтобы с большим желанием. Есть на запятках какое-то ощущение глупости или блажи происходящего: повод дурацкий. Или смешной. Но поговорить с мужиками хотелось бы, особенно с Ильичом. Уже с месяц не виделись, и то на ходу было. Да, поговорить, бывает, хочется. Но, пожалуй, всё реже.

Сижу я за пустым столиком, народ кругом гуляет, погода славная, солнышко, бабье лето в разгаре. Над Кремлём — правда, туда, правее, на запад — тучи. Похоже, гроза собирается. Надо же, неужели гроза в октябре?

Людей — полно. А поговорить не с кем. Можно, конечно, и с самим собой, мне не привыкать. Были времена, были годы, когда приходилось по большей части откровенничать только с самим собой.

Расположился я в заведении почти знакомом. Есть такой ресторанчик в торговых рядах, выходящих на площадь, то есть в ГУМе. Не буду его называть, рекламу делать. Тем более что опять может вывеска смениться, уже было. В тёплое время года здесь выносят столики на площадь, получается занятно. Для туристов. Но, как и во всяких туристических местах с претензией, готовят наверняка так себе. Попробуем, проверим. Не был здесь давно. Этот ресторан, помнится, когда-то хорваты держали.

Девчонка лет за двадцать идёт по кромке площади. Чуть замешкалась. Хороша! Не спешит, понимает, что на неё смотрят, получает женское удовольствие. Остановилась — и глядит прямо на меня. Взгляд дерзкий, с хулиганинкой. А на меня ли? Или на витрину за спиной? Или на кого-то?

Бывает как: развесишь щёки в глупой улыбке, а ты просто на траверзе оказался. На другого смотрят. Оборачиваюсь — никого. Значит, на витрину. Или на меня? Уходит уже не глядя — и обернулась, с той же нагловато-дерзкой, но прелестной усмешкой. Теперь вижу: точно на меня. Папика ищет.

Дурёха ты, дурёха. Такие, как я, — с ярмарки. И цистерна моя выпита, и шагреневая кожа — так, еле ладошку твою накроет. И шестеро по лавкам — правда, трое уже спрыгнули, повзрослели. Да и не это главное. Я-то уже давно нашёл то, что ты ищешь. Хотя не просто было.

Тебе, милая, Ваську надо выглядывать, он скоро будет. Ну и что ж, что ни машины, ни квартиры, потом поймёшь, что не это главное. Да и наживёте вместе: это так здорово, когда вместе. А может, и не поймёшь. Вон, Дьявол, сколько успокоительных таблеток в витринах выставил. С ними и забудется, что Васька мог быть. И стерпится. С папиком-то.

Прошла каравелла. Похоже, приезжая, явно для столицы одевалась. Ну, конечно, на каблуках по Красной площади, по брусчатке, это только наши так могут. Вот нелепица: просто посмотрела, просто оглянулась, а как на душе потеплело! Пожелаю тебе вслед счастья. Мало его у вас, горемычные наши, короток бабий век. Куда короче, чем у нас, переднехвостых. А сколько надо в эти несколько по сути лет успеть! И — главное успевание, если ты, конечно, настоящая Женщина, успеть заложить продолжение этого не вполне заслуженного человеческого рода на не вполне человечной Земле.

Тебе будут подло мешать тысяча и одна проблема нынешней непростой жизни. Если ты, конечно, не с ложечкой во рту родилась, но таких мало. Да и завидовать им особенно нечего, у них свои заморочки. А тебя жизнь чаще будет ласкать и безденежьем, и безработицей, и безугловщиной. И злой, беспринципной похотью на всех углах. И отсутствием присутствия их, потенциально любимых и реально проклятых. Их, конечно, ещё много, мужчин, то есть мужского пола, хотя и вырождаются. Мужиков мало, отвечающих за слова, за дела, за будущее твоё и твоих детей. Счастья тебе, девочка! Красивой ты уже родилась.

Когда мы в веке двадцатом, второй его половине, хотели подчеркнуть что-то особо выдающееся, уникальное, прорывное, то мы говорили об этом, как о XXI веке. Сейчас, оказавшись в этом XXI веке, я оглядываюсь вокруг себя с унылым разочарованием. За исключением не сильно впечатляющего ряда технических новинок, не вижу чего-либо или кого-либо, определяющих поступательное развитие человека и отношений между людьми. Скорее, наоборот.

Потянуло на патетику — значит, надо выпить. Что я их буду ждать? Не обидятся. Василий так и сказал: «Начинайте без меня». И ему ли обижаться на своего старого Крёстного? Обойдётся!

Макарыч

Официант скучал-скучал около меня и ушёл. Ничего, вернётся.

Я тут первый раз сидел уже лет двадцать тому назад с покойным Робертом Цивилёвым. Царство ему небесное. Мы, кто его знал, звали его просто: Макарыч. По отчеству. Замечательный был мужик и специалист классный. Было это где-то в конце девяностых, ну, конечно, 1999-й, точно, в конце лета. Меня тогда Саша Остромецкий сватал вместо себя помощником к новоиспечённому премьеру Путину. А Макарыч за меня вписался.

Сидим мы здесь с Макарычем, кушаем, и тема, витавшая в воздухе, сама собой в нашем разговоре нарисовалась: а кто будет президентом? Очевидно было уже, что Ельцин практически не при делах. Об этом говорили в открытую даже такие, как Макарыч. А Макарыч был юрист — любимчик у Ельцина. И работал он в первом замесе ельцинской Администрации.

Всего их на моей памяти было у Ельцина трое: Шахрай, Руслан Орехов, ну и совсем немного Лариса Брычёва. Эти были в официозе, а Макарыч — больше для души и для контроля, разумеется. У него с Ельциным разница была всего в несколько лет, а те — салаги, другое поколение. Руслан — тот вообще во внуки годился Ельцину. Приглашал Ельцин Макарыча часто потрапезничать во время работы. Ну и обсуждали, что там так или не так у Фемиды складывалось.

Глотнул я тогда винца и делаю как бы невзначай проброс: так кто же теперь у нас президент будет? Хотя на слуху уже несколько фамилий вертелись. Мудрый Макарыч, также приняв винца, говорит:

— Кто будет — не знаю. Есть ряд вариантов. А вот кто был бы точно лучше всего — знаю.

Я, пережёвывая салатик, смотрю на него вопросительно. И Макарыч солидно через паузу произносит:

— Чубайс Анатолий Борисович. Тут я и поперхнулся.

— Да ты, — говорит Макарыч, — не кашляй. Я знаю, о чём говорю. Меньше соплей и причитаний будет. А то встали одной ногой куда-то или во что-то, а вторую никак не вынем откуда-то или из чего-то. А с ним лет через несколько будем почти как в Европе. Уверен!

Я откашлялся, про себя думаю: «Ну ты, Макарыч, заложил вираж — Рыжего на царство! Да я первый на эту площадь выйду!» А вслух сказал более дипломатично, ситуация обязывала.

— Макарыч, а его — не того? Трудящиеся в погонах?

Сам к ним относился, настроения в армии и службах представлял. Макарыч кивает утвердительно:

— То-то и оно, что, вполне возможно, «того». Если бы даже это и произошло.

Понял я, что, при всей убедительности этих слов, Макарыч сам в такую перспективу не верил. Запили мы тему будущего президентства белым сухим (оба предпочитали) и перешли на проблемы меня, грешного.

Думаю, уверен, что не только со мной Макарыч тогда делился своим впечатляющим предположением. Когда Чубайс был посажен на РАО ЕЭС, Макарыч оказался на очень неплохой позиции у его соратника по приватизации. Вместо мизерной госпенсии. Точнее, в дополнение.

Повод

Да, вспомнилось. Сижу я опять на Красной площади и — никакой ностальгии. Только по-прежнему ощущение: чего я в это мероприятие ввязался? Мало дома дел? Хотя какие, к чёрту, дела в отставке?!

Повод почти смешной, если не сказать нелепый: согласовать невесту. Повёлся же я опять на эту блажь своего молодого друга! Наверное, последнее слово — ключевое. Так ведь в третий раз!

Вася, Вася. Не был бы ты сыном моего старинного друга и брата Василия Михайловича, не знал бы я тебя и жил временами спокойнее. С другой стороны, сколько я уже на Красной площади не был? Живу рядом, пятнадцать минут от высотки пешком, Спасскую с балкона вижу, а просто прийти — вроде бы и незачем. Но всё-таки потянуло меня сюда что-то сегодня, и не только обещание Василию.

Вот так, живём нередко рядом с чем-то великим, уже не от мира сего, а семеним или едем по делам мимо. Скосим только глаза на ласточкины зубцы кремлёвских стен. Хорошо всё-таки, что пришёл пораньше! Красиво здесь. Возвышенно.

Полюбуюсь. Понаблюдаю. Да ещё и эта братия, как всегда, опоздает. Кроме разве Магомеда. Пунктуален!

Тут рядом, за рекой, в Замоскворечье, я служил. С перерывами — лет пятнадцать. Люблю Замоскворечье, ванильное ты моё! Там по центру, в Кузнецких переулках, — кондитерская фабрика ещё с начала XIX века. А магазин при ней — песня! В переулках иногда аж до Садового или до Обводного канала — запах ванили. Да ещё если весна, да солнышко, да птицы прилетели в тихие черёмуховые дворики — именины сердца!

Чего и кого там, в Замоскворечье, только нет, но главное, наверное, Третьяковка. В студенчестве бывал в ней часто, любил и сейчас люблю заочно. Но и практический смысл был: ходил туда с девчонками. В живописи благодаря экскурсоводам поднаторел, мог сойти за умного. Потом дёшево, по студенческому билету — копейки, и буфет вполне доступный: чай, кофе, бутерброд с чёрной икрой — 48 копеек. Это — две кружки пива в «Яме», в Столешниковом. Поэтому бутерброд я не брал, но цену запомнил.

Пока подружка разглядывает под моё «профессиональное» сопровождение картины, я разглядываю её. Вот так, благодаря Третьяковке, можно было рассмотреть и душу и тело возможной спутницы жизни.

Но тогда так и не разглядел. Видимо, процесс нравился гораздо больше цели. Одним словом, троцкизм — свойство молодости. Замечательное время, когда я был временно молод, а голоден — всегда. И не потому, что стипендии не хватало, я получал повышенную — 58 рублей, вполне можно было жить. Даже кафешки посещать. Тратил я их неправильно: не на питание, а на большие и маленькие грехи. А у них свойство: никогда не укладываться ни в какие бюджеты.

Потом, позже, уже при галстуке и под виртуальными погонами, я в Третьяковку не заглядывал, а только проходил или проезжал мимо. Хотя служил рядом — на Овчинников-ской. Что имеем — не храним... или — не ценим.

Так вот, о Василии. Парню уже под сорок, можно сказать, состоявшийся. Целый полковник, а не женат. Не то чтобы был противник этого, скорее наоборот: детей хочет, дочку, причём первую. В лейтенантские годы, как принято оправдываться, некогда было. Хотя причина скорее в другом: мужик — орёл, десантура, блондинистый, глаза как у отца — серые. И взгляд, как я когда-то описал его батю — взгляд снайпера и альфа-самца, лидера. На узкой дорожке лучше другого спарринг-партнёра повстречать. Девчонки, женщины, конечно, велись. Чем Вася, надо отдать ему должное, и пользовался. То есть тоже был стихийным троцкистом: цель — ничто, движение — всё.

Лето красное лейтенантское пролетело, капитан уже, мотался по стране, а потом и за её пределами. И, как он сам описывал: глядь, а девчонок-то близкого ему возраста разобрали. Сложно им, девчонкам-то. Им надо, а нам — можно. Вынужден он был, хотя вынужденность, думаю, его не особо тяготила, перейти, с его слов, на другую возрастную категорию. А лет, наверное, пару назад поставил серьёзную цель в форме приказа самому себе: жениться. Спохватился, короче.

Не без сомнения, сам мне душу изливал, пришёл к очевидному выводу: можно уже и разведёнку. Главное, чтобы человек был хороший и репродуктивный. Дальше — больше: можно и с ребёнком, но чтобы маленький был, чтобы его как папу запомнил. Дети — они ведь природой на всякий случай запрограммированы так, что лет до четырёх-пяти ничего не вспомнят из прошлой жизни.

И вот дважды за это время, последний раз — прошедшей зимой, собирал близких себе людей знакомить с избранницей. Согласуйте, мол, дорогие авторитеты, а то сам я ещё маленький, боюсь ошибиться. Блажь, но у всех свои хороводы по жизни. Батя-то у него очень крут характером, может и послать от порога вместе с невестой. Под настроение. А добрые дяди, глядишь, поддержат, утвердят. Поддержали. Оба раза. Как же не поддержать в хорошем месте с хорошей закуской и выпивкой? Да и девчонки, скажем прямо, картинки были.

Ещё бы: как же бы Вася повёлся по-другому?! И оба раза, как принято говорить, облом. Пусто — пусто.

Одна, после очередной Васиной командировки, честно призналась, что ждать, когда его в следующий раз где-нибудь подстрелят, не намерена. А его как раз тогда в Ливии зацепило. Немного, по-лёгкому. Не героиня, не декабристка, не офицерушка, как Вася начал было её называть. Что ж, по крайне мере честно.

В другой раз оказалось, что избранница ранее активно дружила с Васиным не очень ему приятным сослуживцем. Мы все в большом городе живём как в маленькой деревне: ходим по одним дорогам, улицам, эскалаторам, круги знакомых пересекаются до смешного просто. Тут уже сам Вася остыл: не понравилось ему это. Хотя девчонка в моём понимании правильная была, настоящая. Но у Васи отцов характер: с полутонами — напряженка.

Долгое время хвастал: паспорт, мол, у меня чистый. Жених короче, незапятнанный, почти девственник. Переубедил я его: какой к чёрту девственник, когда тебе под сорок. Наоборот, чтобы плохо не подумали, говори о какой-нибудь трагической неразделённой любви, которую ты пронёс через годы. Женщины сентиментальны, поймут, поверят. Не станут задумываться (наверное), как ты лет пятнадцать дурака валял по родным и чужим полям и весям.

А мне-то, старому, навесил Вася проблемку из серии «не хотел, но наступил». Суматошно всё у него на этот раз как-то. С его слов: умница, красавица, но москвичка. Это — минус. Согласен. Встретились, познакомились романтично — сам Бог послал. А потом Вася в романтичности и Божьей милости засомневался. Познакомились они, опять же с его слов, в «день всех б-дей». Усмотрел в этом католические козни. Кому как: кому-то — романтика, а кто-то плюётся. Мне вот лично — фиолетово.

Ну, разведена, конечно. Муж наркоша попался, с её слов — пропал где-то. Мальчик у неё от него, маленький ещё, что тебе надо? Но приплёл Вася какую-то молодую цыганку из Суздаля, был он там, в зимнем отпуске ещё до того. Он, опять же с его слов, к цыганам, точнее, к их гаданиям, не очень — сразу посылал. А тут, говорит, такая фифа подошла с глазищами в пол-лица. Вася дар речи на целую минуту потерял. Выдала она ему за эту минуту расклад на будущее, ничего не взяла, а сказала, что, когда сбудется, сам её найдёт и десяточку отдаст. А нагадала она ему в жёны хохлушку с девочкой пяти лет. Не совпадает, короче. Кино и немцы. Санта-Барбара.

Кружил он со своей новой невестой несколько месяцев и опять заверил и меня и мужиков, что теперь-то всё по-серьёзному. Опять озвучил время и место согласования, где я, собственно, теперь и нахожусь.

А тут вчера вечером, по прилёте из Сирии, звонит и просит:

— А пробей ты, крёстный, через конторских мою новую любовь, мало ли...

И бросил на телефон разворот паспорта. Спохватился! Мне бы, старому дураку, сразу отказаться, но сразу не получилось. Просто не сообразил. Задним умом в основном пользуюсь. Как же, друг просит. Тем более то, что он просит сделать, мне — без проблем.

Позвонил я скрепя сердце Руслану, перебросил ему данные на барышню и заскучал. Гаденько как-то: как через замочную скважину. Мало ли что у неё было, не девочка, с ребёнком. Отказать — поздно, соврать потом — тоже безрадостно, не по-нашему. Тем более Васька, как и его батя, прирождённый психолог: сложно им врать, даже во благо. В общем, куда ни кинь..: цугцванг.

Руслан обещал сегодня позвонить и не звонит. Тоже ведь дел у мужика, представляю, всегда был нарасхват. Хорошо бы он до Васькиного прихода позвонил, сориентируюсь. Для себя прикинул, что амурные дела вообще побоку оставлю. Единственно, что учту, если вдруг у неё какой-то криминал. И такое бывает: время-то соответствующее.

Шабли

Если ты не уверен или не знаешь, что надо делать, надо выпить. Не то чтобы я склонен, я своё, как уже сказал, выпил. Так, чуточку осталось. И я эту чуточку экономлю. Но захотелось. Тем более, хотя это вообще не аргумент, официант на меня опять загадочно поглядывает. Но теперь, думаю, ты прав. Подзываю, встрепенулся. Явно из Средней Азии, но скорее всего не таджик. У таджиков по преимуществу другая специализация.

— Ну что, — говорю, — любезнейший, можете мне предложить что-то из запретных тем Корана?

Сориентировался сразу, смышлёный, принёс винную карту.

— Как зовут? — спрашиваю.

— Урман.

Теперь понятно: узбек. И скорее всего — с высшим образованием, ощущается в лице. Где-то Васькин ровесник. Я в своё время в первой своей конторе из командировок по Союзу не вылезал: две трети службы был на выездах. Меня как самого молодого в главке посылали в основном в Сибирь, Заполярье, на замечательный наш Дальний Восток и в Среднюю Азию. Вот тогда я страну прочувствовал, ощутил, проникся. Не теориями, и фантазиями, а солью и перцем, хотя и сахарок был. Да, хорошего больше было. Наверное, потому ещё, что это была молодость.

— Что я буду?

Да Бог его знает. Кушать буду рыбу — тогда, наверное, белое сухое. Хотя я все эти книксены и заморочки вокруг бутылки не очень приемлю. Я уважаю всю жизнь свободу выбора и свободу мысли. Во как с винной картой возвысился! Хотя это и правда...

Терпеть не могу ограничений на мысли, пусть даже мелкие, поведенческие. Ну, а кто это, собственно, особо любит? А то: пейте белое таким-то, с тем-то, а красное — такое-то и с этим уже не пейте. Как будто вкусы у людей стали под одну гребёнку! Бог создал нас свободными, а мы по жизни её, эту свободу, сами раздаём и теряем. Или её забирают. С нашего согласия. Или без? Нет, надо выпить.

На развороте винной карты вижу строчку: как же, шабли! И не просто шабли, а стаканчик шабли, не бокал! Показываю Урману, а он извиняется: это, мол, по бокалам не разливаем, только бутылка. Вот глупость! А ещё заведение с претензией! Впрочем, я, наверное, её всю и приласкаю. А нет — кто-то поможет, да и вообще: что крохоборничать вслед за рестораном? Объясняю Урману, что мне — бутылку без льда, комнатной температуры, мне так больше нравится. И принести не бокал, а стакан. Такой, похожий на гранёный, но не наш (его тут и не найдут), а европейский, но не тонкостенный, а литой. Урман с восточной выдержкой выслушал мою блажь и пошёл искать стакан из моей прошлой жизни.

Чего я так привязался к стакану? Да вспомнился мне эпизод с шабли из моей поездки по Франции. Точнее, поездка была не по Франции, а в Испанию, это возвращался я через Францию. Ну да, а как же можно ещё иначе выехать на машине из Испании обратно в Европу?

Цель поездки у меня тогда была Страна басков. И было это аж в конце прошлого века — с ума сойти, как летит время! В ту пору заактивничали баскские сепаратисты, и испанцы здорово напряглись. А у нас свои тогда почти уже отделились. Испанские власти в блаженно тихой Европе стали закручивать гайки. Предупреждали иностранцев и туристов воздержаться от поездок в неспокойный регион. Ну а неспокойный регион — это наша тема, значит, нам туда дорога. За первый день, выехав из Вены, добрался я до Барселоны, а на следующее утро выдвинулся в конфликтную провинцию.

Бытует теория, что баски — выходцы с Кавказа, есть языковые совпадения. Ну а мы, получается, через наших кавказцев с ними — седьмая вода на киселе — родственники. Что я, помнится, и почувствовал, когда ехал из Барселоны и увидел откровенно матерное название городка на подъезде к Стране басков.

Хорошая страна, славный народ. Какая прелесть — белые городки на высоких холмах среди равнины! Смотрели баски на меня и на мою машину с австрийскими номерами как на чудо в перьях. Но незнание испанского языка ко мне сразу располагало. Как и во многих других случаях, я косил под немца, и это почти всегда удавалось.

По завершении осмотра этой замечательной Страны басков, уже в Сан-Себастьяне, глядя на мощный океанский прибой и прикидывая текст будущей телеграммы, я ощутил приход умной мысли. А чего это мне гнать лошадей и торопиться на доклад по автострадам? Поеду-ка я через Францию по просёлкам: давно замышлял по глубинке поездить.

Просёлки — это, конечно, условно. Есть в центре Франции, как и в большей части Европы, сеть очаровательных сельских дорог между не менее очаровательными деревушками и маленькими городками. С ресторанчиками, церквушками, крошечными отелями и замечательными «тормозными» жителями. Вот там и живут настоящие французы, немцы, итальянцы, испанцы и прочие. И мы столетиями жили в маленьких городках и деревнях, но, похоже, нас оттуда скоро совсем изведут. Ладно, это отдельная история. Больная.

Подхожу через воспоминания к тому самому эпизоду с шабли. Центр Франции, июль, ароматный, пряный вечер. Пробираюсь по маленьким шоссе вдоль Роны, на север. Можно было бы уже и перекусить. В таких местах где захочешь, там и можно. Паркуюсь у сельского ресторанчика: пустой зал, выходит ко мне дедок. Ковыляет, старый совсем, но взгляд бодрый, умный, располагающий. У меня французский — чуть более «шерше ля фамм», пытаюсь что-то изобразить, а дед мне на корявом, но вполне понятном немецком:

— Ничего, не упражняйтесь, я немного говорю по-немецки, есть сыр, грудинка, овощи. Можно что-то и разогреть.

Вот, думаю, смышлёный дед, увидел номера на машине.

— Мне, — говорю, — что-то побыстрее и попить: жарко! Я-то ожидал какую-нибудь колу или сок, а дед мне, почти

как Воланд, говорит: какое вино вы пожелаете с дороги в это время дня? Примерно так.

— Да я, — говорю, — на машине, за рулём... Дедок уверенно машет рукой:

— Немного вина можно, полиция разрешает.

Что тут русский усталый мужик может возразить? Пряча радость, говорю, что на ум первое пришло:

— Пожалуйста, стаканчик или бокал (в немецком одинаково понимается) шабли.

Регион-то как раз под шабли заточен. Приносит он подно-сик: что было на нём, уже не помню, но вкусно, по-деревенски. А главное — большой стакан янтарной прохлады с ароматом французского лета. Стакан похож на нашу классику: гранёный, но по-европейски изящнее, не отнимешь, чего уж там.

Откушал я его нежно в несколько приёмов, закусил, прошу счёт. И спрашиваю деда, где это он так выучил немецкий?

Французы немецкий, если это не в пограничных с Германией районах, не очень жалуют. Как, впрочем, и английский и все остальные. А тут — глубинка, сердце Франции — и немецкий.

Дедок отвечает:

— В плену был, после войны.

Я ему — восхищение и сочувствие.

— Где, — говорю, — в Германии, если не секрет? Я её хорошо знаю.

Дедок отвечает:

— Нет, не в Германии. Я в России в плену был.

Тут я попытался не сильно удивиться, но автоматом переспросил:

— Как в России?

— Да, — говорит, — в России. С немцами вместе воевал, а потом в лагере с ними сидел до пятьдесят третьего года. Отсюда и язык знаю.

Сложную я тогда гамму чувств пережил, но тоже, конечно, посочувствовал: Россия, холод, снег, зима.

— Да-да, — согласился дедок, — холод, снег, зима. Тяжело было.

Набросил я ему сверху при расчёте не десять процентов, как там у них принято, а, наверное, все пятьдесят. Уж больно интересной оказалась случайная встреча, а шабли — превосходным. Но это было ещё не всё. Поковылял дедок меня провожать и, когда я, распинаясь в благодарностях, садился за руль, отчётливо произнёс по-русски:

— До свидания, спасибо...

Этот вопрос меня до сих пор занимает: как он меня вычислил? Я не давал, как мне казалось, ни малейшего повода и косил, как уже говорил, под немца. И внешне я вполне европеец, никогда мне не льстили, что у меня чисто русская физиономия. Случайность? Желание деда блеснуть в качестве полиглота? Не думаю. Он меня как-то срисовал. Он почувствовал, что я — русский.

Потом, уже в Вене, потыкал я в комп: десятки тысяч французов у нас в плену сидели. Тоже победители. А также и венгры, и румыны, и австрийцы, и чехи, и итальянцы, и голландцы — да все в плену у нас сидели. Весь Евросоюз. Миллионы, и это не считая немцев.

Жуков как в воду глядел, когда сказал Рокоссовскому в сорок пятом, что мы их освободили и они нам этого никогда не простят. Ну да, как это: какие-то варвары, лапотники нас победили? И освободили? И не растерзали в клочья за всё то, что мы у них творили. Не может быть! Потому что быть не может.

В оправдание моего дедка, если он в нём нуждается, скажу, что много французов сдались нам в плен намеренно, по призыву Шарля де Голля. Настоящий был генерал. Уважаю.

Немцы

А вот немцев мне жаль. Раньше — не было, а теперь жаль. Понятно, что им до моей жалости — как до русской печки. К печке-то интерес больше будет.

Нет, неправильное слово: не жалость это, а скорее сочувствие. Сопереживание по поводу, как мне кажется, изощрённо сконструированной и реализуемой исторической несправедливости.

Да, грех на них тяжкий. Перед человечеством, перед народами, прежде всего перед советским, к которому я себя по-прежнему отношу. За это получили. Сполна. Ваня железным кулаком придавил, а англосаксы с компанией раздавили морально. Внедрили в сознание целых поколений чувство вины. Добились, по сути, морально-политической импотенции великого народа. Сейчас впрыснули им дополнительно мигрантов — бабуля постаралась. Пусть будет как в США, где её фиктивный муж обретается.

И где тут историческая несправедливость?

А много её, начиная с того, что теорию расизма Гитлер позаимствовал в Англии. Хотя не будем обижать старушку: теория превосходства белой расы была до войны всеевропейской. Но растили и подпитывали дядю Адольфа англосаксы, направляли умело — мастера, чего уж там. Но не эта тема, сказанная-пересказанная, меня задевает.

Был я тоже в девяностые годы по делам в Брюсселе, возвращался оттуда на машине через Люксембург, далее Германию к себе в Вену. Где-то тогда у меня и зародилось сочувствие к немцам через сочувствие к себе, к своей стране, к оболганной нашей общей с ними истории.

На границе Бельгии и Люксембурга, справа от шоссе, вижу экспозицию военной техники времён Второй мировой. Victoria называлась, то есть победа.

Самолёты, танки, орудия, и над всем этим — разноцветье флагов стран-победителей. Все основные флаги Европы были: и французы, и испанцы, и датчане, и чехи, и поляки, и румыны — все. Остановился, поглазел, технику по броне похлопал, постеры о победителях почитал. Не было флага Германии — ну, это понятно: не победители. Не сразу, но вдруг замечаю: ни флага России, ни, тем более, флага СССР нет. Ни флага, ни слова о нас.

Что же, подумал, вы, суки, делаете? На лжи, на подтасовках, на наследии дурака Горби будете въезжать в XXI век? Я тогда не предполагал, что это были только цветочки. Потом этот комплекс убрали. Снесли или перенесли — не знаю, нет его уже там.

Есть у меня несколько доводов в пользу этой моей жалости или сочувствия к немцам.

Первый: за широкой, сгорбленной от унижений спиной немецкого народа после сорок пятого года попрятались, а в большинстве — переобулись в сапоги победителей, страны — активные члены гитлеровского Евросоюза. Все они, практически без исключений, приняли участие своими воинскими контингентами в войне против антигитлеровской коалиции, прежде всего — против СССР.

Вот, приведу пример по памяти. Замечательную страну Данию в 1940-м немцы захватили за шесть часов. По недоразумению погибли несколько солдат. А потом тысячи датчан воевали против нас, и не где-нибудь, а в СС. Данию освободили британцы и, памятуя о совместной истории и совместных королевских кровях, записали их в победители. Анекдот. Не смешной.

Финны четыре года уничтожали блокадный, мой родной Ленинград, позверствовали в Карелии, а потом, как поняли, к чему дело идёт, — предали немцев и бросились записываться в победители. Записались. Сталин помог.

Серьёзно сопротивлялись только юги и греки. Вся Европа по сути и по делам была фашистской. Практически добровольно. И если кто-то обидится, например поляки, то прикиньте: более 300 тысяч поляков погибли, воюя на стороне Гитлера.

Это так, что в голову пришло, что вспоминается.

Второй: все они, эти победители, исправно работали на гитлеровский Евросоюз. Выпускали танки, пушки, самолёты, стрелковое оружие, обмундирование. Снабжали продовольствием армии Гитлера и свои, воевавшие с нами части.

Третий: весь гитлеровский Евросоюз был антисемитским, а валят всё на немцев. Так всем удобно, и дядя за океаном поощряет. Почти все они, эти страны-победители, исправно поставляли в концлагеря и на фабрики смерти евреев и других жертв нацизма, тех же цыган.

Вклад Венгрии в холокост — полмиллиона, в Польше — не меньше при активном участии поляков. Просто не стали им тогда ставить в вину из-за отсутствия самой страны. Французы — сами, никто им не поручал, в войну принимали антиеврейские законы и тоже составчики формировали. И, кстати, о братьях-хохлах: не немцы Бабий Яр трупами завалили.

А после сорок пятого все дружно стали показывать пальчиками на Германию: мы, мол, ни при чём, это всё они, немцы проклятые.

И последний, хотя мог бы и ещё доводы привести. Это — отвратительное, бесчеловечное, ничем не оправданное отношение после мая сорок пятого к немецкому гражданскому населению. Не советские солдаты, а соседи и союзники Германии по гитлеровскому Евросоюзу изгнали из своих стран более десяти миллионов немцев. Количество погибших при этом, в том числе жестоко убитых, а это были гражданские, в основном женщины, старики, дети (мужики в плену сидели), доходило до двух миллионов человек.

Не знаю, как для кого, а для меня это люди. И уже не было войны. И за спиной тех, кто это творил, не было десятков тысяч сожжённых деревень и городов, как у нас. Соседям под шум Победы всё списали и разрешили вывешивать флажки победителей. Ну а потом, как всегда, всё, что было и чего не было, стали дружно вешать на Ваню. Он молчаливый, лопуховатый, верит во всякую красивую ахинею, да и не злопамятный.

В те же годы в Вене я нередко бывал на Центральном кладбище: туристическое, знаковое место. Там же — комплекс памятников над могилами наших солдат. Австрийцы, к их чести, содержат всё образцово. Возил я как-то гостя из Центра на могилы Моцарта, Бетховена и других великих посмотреть. Вижу: у нашего памятника — делегация. Подхожу ближе — немцы. И гид-австриец ботанического вида им что-то вещает. Прислушиваюсь: ну, конечно: оккупация, разруха, жизнь не сахар, а что вы ожидали? Поместье на Кубани?

И конечно, ничего о том, что при взятии Вены Сталин приказал не использовать тяжёлое вооружение, что Сталин настоял признать австрийцев оккупированным народом (так же как настоял признать французов в четвёрке победителей), что досрочно отпустил пленных австрийцев из лагерей, что в голодающую Вену в сорок пятом везли из разорённого Союза тысячи тонн продовольствия. Разумеется, и про ковровые бомбардировки амерами сектора Вены, отходившего советским войскам, ни слова. Или про царские подарки Австрии от Хрущёва.

Но слышу: начал гид воспроизводить знакомую песню о разбоях, грабежах, изнасилованиях. Вещает о миллионах изнасилованных австриек, что это, мол, как и у вас — миллионы изнасилованных немок... И это — у могил наших ребят! Последнее меня завело.

Подхожу, встреваю: «А откуда, — говорю, — любезнейший, у вас такие данные? В официальных источниках, ни в немецких, ни в австрийских их нет».

Язык гид проглотил, глаза вытаращил. Раньше, видимо, ему кивали одобрительно, а тут вдруг какой-то здоровый пень наехал. Делегация замерла, муху слышно.

Вы, говорю, заказухой политической занимаетесь. А вы у ваших бабушек или мам спросили или представили, каково им это слышать? За кого вы их выдаёте, если они миллионами с насильниками общались? А где тогда были миллионы мужей, братьев? Стволов тогда на руках ещё миллионы были. Что-то не слышно было о мстителях. Да потому, что не было этого. Всё было, подонки всегда были, миллионов — не было. Ты, говорю, verfluchter kerl (козёл по-нашему, не текстуально, но по смыслу), уважай своих предков, своих женщин и свой народ. Развернулся и пошёл к Моцарту.

Вдруг слышу за спиной редкие хлопки. Обернулся, а немцы вслед одобрительно кивают, кто-то даже в ладоши хлопает, а какая-то бабулька ручкой машет. Немцы-то сами понимают, что использует их в заложниках поганая чужая пропаганда.

Я потом в Сети десятилетия спустя посмотрел, послушал нашего козла-ветерана. За бабло, за известность он распинался перед западными журиками о том, как наши солдаты только немецкими бабами и занимались. Три миллиона, говорит, изнасиловали, сам свечку держал. Целые города на три дня им отдавали, чтобы потрахаться, а если достаточно немок на пути не попадалось, то своих армейских баб хором насиловали...

Я застал настоящих фронтовиков. Не пацанов, а тех, кто войну мужиками вынес. Как мой дед Кузьма был: за сорок, и дети дома по лавкам остались. И эту тему от них тоже знаю. Да, была война, сука она последняя. Всё было.

Но из-за подонков, которые есть везде и всегда, что же ты, старый козёл, за подачки всех своих боевых товарищей грязью мажешь? Знаешь, гад, что не встанут они уже из могил, чтобы дать тебе в морду!..

Не знаю, жив ли он ещё, но здоровья ему не пожелаю. Ты — уже не ветеран: ты их предал. Ты — уже солдат другой, подлой, лживой войны, ты — уже враг. Точнее — предатель. Я могу уважать и понимать врага, предателя — никогда. А если сдох уже, пусть земля тебе будет пухом. Собаки быстрее разроют.

Не по-христиански? А это смотря что и где читать. Не нравятся кому-то мои размышления? Какой есть!

Ненечка

У меня с немцами многое связано, шесть лет из Германии не вылезал, но вспоминается сейчас другое. Так, пара штрихов из жизни. Но — знаковых.

А где же Урман? Стакан ищет. Ну да, вроде нудно болтаю, а на самом деле проносится у меня всё это в голове за доли минуты.

Да, мне нравятся немцы, были и друзья, но время и расстояния нас раскидали. С Робертом, впрочем, и сейчас общаемся в Сети.

Тянет нас что-то друг к другу, какая-то древняя связь. От них же это не раз и слышал. От старенького ветерана вермахта, который вернулся из нашего плена только в пятьдесят третьем и заплакал при мне от воспоминаний о России. Добрых воспоминаний. От мужиков немецких из подвальчика в Лейпциге, с которыми вместе мы орали русскую песню о Волге. После нескольких стаканчиков шнапса. При всей нашей непохожести и в чём-то противоположности мы — как разбитое пополам блюдце. Две части — разные, а как сложишь — удивительно, как несоответствия совпадают. Превращаются в единое целое — страшный сон англосаксов с компанией.

Великий народ. Никто более них не вложил в то, что сейчас по преимуществу называют Европой. Да и в то, что называется Россией, ими вложено немеренно. Половина европейских народов именуются от немцев, не говоря уж об их участии в элитах. Ветры истории сносят прежние эпохи и их героев, и даже Виндзоры были вынуждены подстроиться под аборигенов. Есть и у меня семейные воспоминания на тему немцев.

У моего деда Николая, питерского интеллигента, офицера и дворянина, в большой семье, разбросанной революцией семнадцатого года по всему миру, в России остались только младшая его сестра, тётя Ия, и он сам. Я её помню уже старенькой, точнее пожилой. Когда мне было двадцать, все, кому за пятьдесят, казались уже старенькими. Заблуждение молодости. В дедовом семейном альбоме были её фото, в том числе в пачке балерины Мариинского театра, чем она увлекалась до революции. Интересно, что дед Николай по паспорту был русский, а она была записана украинкой. Это не значило ровным счётом ничего, кроме того, что эта малороссийская ветвь моих предков, опять же сужу по фотографиям, была удивительно красива, а женщины — прелестны. Не отнимешь этого у хохлушек, без обиды будет сказано.

Тогда я уже служил в Центре, и в увольнения отец давал мне свой горбатый «Запорожец» — съездить к деду в село Богословское Иваньковского ещё района Тульской области. Красивейшие места! Там великий Бондарчук снимал сцену охоты для фильма «Война и мир». Здесь же они, бабуля моя, Людмила Андреевна, дед Николай, сестра его, моя тётя Ия, и похоронены.

Бабушки в живых уже не было, а тётя Ия на старости лет прилепилась к брату. Так они и доживали: маленькие потухшие блёстки от когда-то блестящего Петербурга их молодости.

Я знал от деда, от мамы трагическую страничку непростой жизни тёти Ии, но вживую она прошелестела по мне тогда, в тот приезд к деду.

В сорок первом тётя Ия жила в Киеве, муж — офицер, политрук. Когда начался ужас первых недель войны, она с дочкой не успела эвакуироваться. Муж пропал где-то на фронте, который фантастически неожиданно для всех перекатился уже за Киев. Кто-то сцепил зубы, а кто-то радовался и веселился.

Пошла первая, почти массовая волна доносов на евреев и комиссаров. Начались погромы, и участвовали в них не только немцы. При Советах об этом умалчивали. Аполитично было вспоминать так же, как о Бабьем Яре или о Хатыни. Но из тех песен слов не выкинешь, кто бы этого сейчас ни хотел.

Как потом дальше было в солнечном Киеве сорок первого года, мне, уже взрослому, оглядываясь, нашептала мама. В ответ на мой вопрос: «Почему моя тётя Ия какая-то чудная?» А бывало, заговаривалась старушка. Ни бабушка, ни сама тётя Ия об этом не рассказывали, а дед упомянул как-то нехотя, вскользь. :

Стукнули щирые на тётю Ию, что, мол, жена комиссара и, похоже, еврейка. Хотя общего у них с дочкой с евреями были только красивые большие карие глаза.

Ввалились немцы. Со слов тёти Ии, переданных матерью, их было двенадцать. Двенадцать здоровых мужиков. Сначала взялись за тётю Ию, а потом обратили внимание на её двенадцатилетнюю дочь...

Девочка сошла с ума. Тётя Ия отделалась «чудинкой».

Я-то слышал, бывая у деда, что они с тётей Ией иногда вспоминали о Ненечке, так они её называли. Жила Ненечка в одном из домов скорби в какой-то глухомани, на юге той же Тульской области.

В тот раз, когда я приехал к деду на отцовской тарахтелке, после обычных пересказов, кто, где, чем и как занимается, всплыла в разговоре Ненечка. Ну я и предлагаю: «Давайте свожу. Тут часа три на машине». А на перекладных тогда и за день не доберёшься. Вот на авто — другое дело. Где по бетонке, где по просёлкам, лето сухое было.

Тётя Ия уже плохонькая была, не до поездок, а тут такая оказия — встрепенулась. Деда уговорила: не хотел дед ехать, был уже там. Собрались, поехали. Дед — впереди, со мной, беседуем. Тётя Ия — на заднем сиденье «Запорожца» сжалась в комочек и, чем ближе добирались, тем крохотнее казалась в зеркальце заднего вида.

Добрались. Заброшенная барская усадьба с обшарпанным домом, ржавая ограда и дед-инвалид на часах. На фоне убогости творений рук человеческих окружающий парк был роскошен: старые липы, дубы, заросли жасмина да июльское разнотравье по пояс.

Дед Николай, как всегда, держался молодцом, как и положено офицеру, а тётя Ия совсем раскисла, начала всхлипывать и висела на мне и деде, пока мы ждали Ненечку из палаты. Вывела её крохотная старушка-санитарка, видимо, нимало не боявшаяся любых умалишённых.

А эта была тихая. Еле-еле ноги переставляла, хотя было ей тогда только около сорока. Худющая, огромные глаза смотрят поверх нас, никого, конечно, не узнают. Тётя Ия высвободилась от нашей с дедом поддержки и с каким-то скулением повалилась в ноги своей безмолвной Ненечке.

Но не это меня поразило, не ветхость и неопрятность казённой одежды, не тяжёлый запах, накрывший нас, когда мы сблизились, а её лицо, лицо Ненечки. Оно было поразительно молодым — ни морщинки! — и нездешне красивым. Только чёрные круги увеличивали и без того огромные глаза. Это была евангельская Мария Магдалина, сошедшая к нам из ада той войны с безумным вопросом: «За что вы меня? Что я вам сделала?»

В какой-то момент мне показалось, что она направила свой отсутствующий взгляд на меня, и этот взгляд стал осмысленным!

Я этот взгляд и сейчас помню — я не выдержал, я тут же опустил глаза. Я оцепенел, я ощутил себя перед ней единственным представителем позорного племени передне-хвостых, именующих себя мужчинами, и несправедливо, нечестно и подло захвативших этот мир. Я больше на неё не смотрел. Вообще. Было жутко и скорбно от этого проникшего в меня взгляда с той стороны. Только слышал какие-то женские вопли, ругань, увещевания деда. Они как-то пытались найти то, зачем приехали, но я был уже не с ними.

Обратной дорогой, отойдя от этого наваждения, под всхлипы тёти и увещевания деда, я осмысливал происшедшее. Она, Ненечка, подсадила меня на ненависть. Я, тогда двадцатилетний реке с железными мускулами, учившийся на волкодава, определил для себя: если эти твари, эти двенадцать, ещё живы, я бы каждому из них, встреченных мною, перерезал бы горло. Не профессионально, как учили. Медленно. И я ненавидел немцев. Всех.

Иван

Лет десять спустя я услышал другую историю от первого моего тестя, Ивана. Фронтовик, два ордена Красной Звезды, как их тогда называли — кровные; медали. Хороший был мужик, не отрекаюсь. Царство ему небесное. Попробую пересказать.

Жил он на Севере, в Норильске, внуков редко, но навещал.

Кушали мы с ним как-то с приездом водочку. Ну и за разговором возникла очень актуальная тема: пить надо уметь, а не умеешь — не пей.

— Да, согласен, — говорю я и наливаю следующую, подразумевая, что кто-кто, а мы-то с ним точно умеем!

А Иван — историю. Не шуточную, а реальную, по делу.

В мае сорок пятого, уже после Победы, разместились мы, говорит Иван, в маленьком городке под Берлином. Ждали дембеля, и кто что где найдёт — пили. Штаб наш был в особнячке у немецкой фрау, а мы, пехота, — кто где и как сможет. Тепло уже было. У Ивана на глазах и случилась с нашими штабными эта история. Иван-то войну сержантом закончил, от сохи призывался.

Был в штабе младший лейтенант, кудрявый и румяный, лет девятнадцати. Только-только успел повоевать — при штабе, конечно. И были два старших офицера, бурых и обстрелянных. Сошлись они втроём вечером выпить за Победу, а фрау им прислуживала. Надрались, как нередко тогда было, млад-шой под утро вырубился, а два старших занялись с фрау. Но, видимо, не по любви. Она утром — к коменданту. Особисты сразу приехали: всегда есть тот, кто не пьёт. Кто, что, где? Два старших офицера на лейтенанта и показали: он, мол, молодой, дорвался. Вытащили его из особняка на улицу, а он с жуткого похмелья ещё и угрожать стал, мол, всех вас вместе с вашей фрау — вдоль и поперёк. Отвели его рядом в скверик и пристрелили в соответствии с приказом товарища Сталина. Фрау что-то пыталась лопотать, но её не поняли. В комендатуре переводчик был, а в штабе — не было. Только через день опять приехали особисты и уже этих двоих старших забрали. Больше их не видели. «А младшего лейтенанта, — сказал Иван, — я сам с ребятами закапывал, жалко было дурака: молодой совсем». Не стал я после этого рассказа торопиться следующую наливать и по контексту спрашиваю Ивана:

— А как там наши солдатики, немок-то в Германии насиловали? Не беря во внимание только этот случай?

— Не хочу, — говорит Иван, — на эту тему вспоминать. Война была. Мы же знали, что они у нас творили.

У меня по психовоздействию хорошие учителя были, перевёл я на личное.

— Ну ладно, — говорю, — за всех — не надо, пусть историки разбираются. А лично за себя ответить слабо? Или боязно?

Обиделся Иван.

— Пошёл ты... — говорит, — учить меня ещё будешь. Боязно... Давно ничего не боязно.

— Извини, — говорю и теперь уже наливаю, — не думал я, что ты такой впечатлительный. Это я понимаю. Болезнь есть такая у ветеранов: вон, американцы из Вьетнама возвращались — говорить ничего не могли.

Опять обиделся Иван, но выпил.

— Не поймёшь ты, — продолжает, — то, что иные рассказывают, что с бабами налево-направо: брешут гады, не было такого. Некогда было, на передовой — смерть кругом. А от неё две пользы было: никакая простуда не приставала и стоять не стоял. Это в тылу приспичивало. И никто нас нигде не ждал и не встречал. От нас убегали. И расстреливали за это не шутя, уже говорил.

Но был у меня случай — ладно, расскажу. Бес пошутил. Не только со мной, но и со всем нашим взводом. Хотя какой там взвод — нас человек десять осталось.

— Не двенадцать? — спрашиваю.

— Нет, десять, может, и меньше. Зашли мы с чумазыми в какой-то городок, танки прикрывали от фаустов. Но частей там не было, фольксштурм разбежался. Попрыгали мы с брони осмотреться, харчами разжиться. Порыскали по сторонам: тихо. Решил лейтенант задержаться, пока связь подтянется. Облюбовали какую-то школу, а там спортзал небольшой был, под госпиталь переделан. Лежат с десяток раненых, тяжёлых, а кто мог двигаться, видимо, все сбежали. И медперсонал с ними: женщины, довольно молодые, или нам так казалось. Трясутся: нас увидели. Мы им — спокойно, фрау, нихьт шиссен, стрелять не будем. Раненых на всякий случай обшмонали на предмет оружия: чисто.

Лейтенант наш ухарь был, боевой. Короче, он первый начал. Выставил охранение на окна и дверь и докторшу, вроде как главную, за ширму в углу зала увёл. Понятно, что не перевязку сделать.

И я к одной пристроился. Она и не возражала. Был я тогда видный, косая сажень в плечах, не то что сейчас. Считай, полюбовно, хотя какая там любовь, когда автомат за спиной. Приклад, помню, по затылку бьёт.

Отвалился я от немки и вижу: разведчик у нас был, Коля, чукча наверное...

Я перебиваю:

— Вряд ли. Сталин ещё в сорок втором запретил малые народы Севера призывать.

— Ну, — продолжил Иван, — какая разница? Маленький, кривоногий, лицо круглое, нос пуговкой и глаза косые. Ведёт он за руку немку, место ищет. Я таких женщин больше не видел. Как на картинах рисуют: локоны по плечам, глазищи синие, фигура... Как я её раньше не разглядел? Поторопился. А она вырвалась у Коли — и ко мне. Обняла, лопочет не знаю что, но понимаю: предлагает, чтобы взял я её, чтобы не с этим.

Извини, говорю, красавица, я уже. Значит, он теперь тебе суженый. И отдаю её Коле обратно.

Как она на меня посмотрела! Как ножом по глазам полоснула. Я взгляд её этот на всю жизнь запомнил. До сих пор себе не прощу, уже потом подумал: надо было мне её вывести.

— Что, — спрашиваю, — ты имеешь в виду?

— А так: привёл бы её к дверям — и на все четыре стороны.

— Так она бы на вас немцев навела!

— Каких немцев, шутишь! Немцы от нас уже шарахались. Да и мы, как только докторша за ширмой лейтенанта «перевязала», сразу снялись и ушли.

Понимаешь, она в этой ситуации меня своим мужиком выбрала. И я должен был её защитить. Я должен был её вывести.

— А Коля бы обиделся?

— Не обиделся бы. Он добрый был, Коля, друг мой. Я бы ему тогда свою первую отдал — ей, похоже, всё равно было.

А Колю через несколько дней подстрелили, нету давно Коли.

— Какая смерть... Обладать сказочной женщиной — и умереть.

— Да уж. Только так просто не обошлось: стукнули на нас или кто-то трепанул. Догнал нас особист из штаба полка, стал за горло брать: кто, что? Но у нас взвод был тёртый, без пацанов, одни мужики, это я самый молодой, двадцать пять тогда было. Не раскололись мы особисту, он от нас и отстал. Некогда ему тоже было, а мы вперёд шли. Нас тогда уже никто и ничто остановить не могли.

Разлил я по следующей. Иван руку отводит:

— Давай не чокаясь...

А я представил себя таким немецким раненым, в том спортзале, как бы я лежал, зубы грыз. Какая же она паскудная штука, война!

Платонов

Подхожу я на итог к другому. Читал не так давно тоже в Сети.

После сорок пятого года служил в немецком городке майор Василий Платонов. Почему запомнил? Так Васька, а фамилия — как у друга моего хорошего, Коли Платонова. Молодость, война проклятая закончилась, влюбился майор в немку, а она — в него. Нажили дочку, жили семьёй, пока не отправили его в Союз. Взять с собой семью он не мог: не дали бы. Жестокое было время.

Платонов этот был из удмуртского села в Татарстане, куда и вернулся. Пошёл работать в колхоз, стал потом председателем, семью завёл, дети пошли. Но немке своей долго писал. Безответно. В семье знали — не осуждали. Время пришло — помер председатель.

И вот оказалось 70 лет спустя от тех сороковых, что и немка ему писала, но и те и другие письма не доходили: уничтожались, наверное. Выяснилось это от немецкой дочери Василия (мать её тоже уже умерла), которая в наши дни через консульскую службу договорилась посетить могилу отца.

В селе этом удмуртском помнили и о председателе и о «подвиге» его семейном, живы были взрослые дети. Когда с ними списались, те обрадовались, стали готовиться к приезду родственницы. Встречали, как описывают в Сети, всем селом, хлебом-солью. А там по сёлам, что в Удмуртии, что в Татарстане, до половины и более мужиков с войны не вернулись. А её — хлебом-солью. Как весточку о мире, о человеческой памяти и о любви.

Порыдала немка, сама бабулька уже, на могилке своего дорогого Vati, то есть папочки, которого не видела, а если и видела, не запомнила. Да и не главное это. Можно каждый день видеть родных тебе вроде бы людей и не замечать их. А тут — душа, эпичность, через годы, через войны — вот она, любовь!

Скажу ещё от себя, что по памяти моей первое доброе отношение к немцам заложил у меня, ещё мальчишки, мой дед Кузьма, фронтовик, который, как он сам выражался, насобирал за войну 17 дырок, не считая природных. В Андреевском, селе моего детства, где и жил дед Кузьма, таких случаев, как с Платоновым, не помнили, точнее, я не слышал. А вот в Выропаевке, километрах в трёх от нас, жил мужик, тоже фронтовик, которого Кузьма знал. Мужик этот всю жизнь вспоминал свою немку, встреченную в Германии, и так и не женился. Как-то в мой приезд, я уже взрослый был, выпивали мы, прошёлся Кузьма по этому мужику осуждающе, но без злобы. Не потому, что тот немку свою любил, а потому, что уже здесь, дома, жизнь свою не обустроил.

Были ещё и пленные немцы, которые остались в России из любви к русской женщине. Взаимной, конечно. Было это абсолютно нереально, запрещено законом, но это было. Они, немцы, этого добивались и добились.

Вот и об этом, о ней, о нём, о них, этих влюблённых людях, вспоминать надо. Тогда у нас, у людей, возможно, что-то в будущем и получится.

Евреи

А вот евреи немцев не любят. Хотя у нас-то, может быть, узел с немцами ещё туже и горше был завязан. Впрочем, мериться этим невозможно, да и, пожалуй, кощунственно. Вот этого не хотелось бы. А мнение моё, конечно, бытовое, оценочное: может, и не прав.

Много у меня было знакомых и друзей и среди немцев и среди евреев. Вон Слава, галахический мой, лучший мой университетский друг, скоро приедет. Прилетел на пару дней из Женевы по делам, ну и мне часок пообещал выкроить. Совпало это с нашим мероприятием: надеюсь, Василий не обидится. Не знают они друг друга, в отличие от остальных.

Да и отношения у них могут не сложиться, но Славка сказал — нет проблем. Главное — повидаемся.

Вынес я из этих моих отношений с евреями и немцами, что очень глубоко у них разлом прошёл. Замаскировали его, задавили, но он остался и, думаю, надолго ещё останется. Хотел бы ошибиться.

У нас, мне кажется, по-другому. Наверное, это мы другие. Вон, в сорок четвёртом, на глазах НКВД женщины в Москве в колонну немцев на известном «параде» хлеб бросали. И ещё, что характерно, ора не было, проклятий, стенаний, каких-то выходок. Были лозунги от отдельных политизированных граждан. Но по преимуществу наши люди смотрели на «парад» молча. И скорбно.

Представляю, что было бы, если б что-то подобное провели в какой-нибудь арабской стране, которые я хорошо знаю.

Да, другие мы. Не хуже, не лучше, а просто другие.

Ну, вот и арабов вспомнил. Я жил среди них в восьмидесятые. Была такая весёлая страна Южный Йемен со столицей — городом Аден. Это — нагромождение скал между самой тёплой Аравийской пустыней и самым тёплым Индийским океаном. Естественный радиационный фон там был выше, чем в Подмосковье, в пятнадцать раз, а вода местная, если её пить, помогала забыть домашний телефон уже через месяц.

Англичане, когда владели этим Аденом, своим чиновникам после двух лет службы давали дома два года отпуска, чтобы пришли в себя.

Строила эта страна социализм. Маленькая была, а такая гордая, что её тогда все соседи боялись. А мы им для гордости поставили столько военной техники, в частности тактических ракет, что они покрывали ими весь регион до Средиземного моря. К евреям относились, как, собственно, и все другие арабы тогда, предельно жёстко. Поэтому в Адене евреи были представлены только на древнем еврейском кладбище за городом.

Открыл я для себя это кладбище где-то ещё на первом году службы: мистическое место. Помог мне в этом мой арабский друг Али. Я ему как-то сказал, что здесь, в Йемене, есть могила Иуды, интересно бы поискать, а он меня — на это кладбище. Забавно, но, в принципе, верно: тоже могилы, и наверняка там не один Иуда покоится. Только не тот, легендарный, из Библии. Их, собственно, заметных трое было. А там, кто его знает, могилу-то так и не нашли, хотя искали при англичанах серьёзные археологи.

Я несколько раз потом заезжал сам туда: понравилось мне на этом кладбище размышлять. Вот где зримо веяло тайной её величества Истории и всеми её потухшими и горящими ещё страстями! Особенно в хамсин, ветер такой с песком, было даже как-то по-библейски жутковато.

Арабы, и это делает им честь, несмотря на «любовь» к его обитателям и их потомкам, кладбище не трогали. Хотя многие памятники там были дорогими и по камню и по исполнению. Отсюда и полная безлюдность: евреев-то всех изгнали.

Заехал я как-то раз, бросил «Ниву» у края кладбища и забрался в глубинку. Зима была, прохладно, где-то градусов тридцать — красота! Присел я на поваленную плиту, как сейчас помню, зачем-то перекрестился. Жмурюсь на солнышко: это же не за сорок при стопроцентной влажности, как в Адене, и не пятьдесят в тени, как в пустыне к северу. Размышляю мечтательно, что у нас-то сейчас поди мороз, метель, сугробы...

Я его не увидел, но почувствовал — есть у меня это шестое чувство, воспитали. Полковник Соколов воспитал. Приоткрываю глаза: чуть слева, совсем недалеко, мостится у могильной плиты какой-то тщедушный мужичок, араб по виду. Лет на вид под пятьдесят, одет, как и большинство арабов, полуевропейски, белая бейсболка на голове... Меня он не увидел, я в «песочнице», а всё кругом — плиты, камни, песок — жёлто-серые, как и я.

Вытащил он из мятого пластикового пакета какой-то свёрток, стал раскладывать. Я увидел мельком какую-то коробочку, свиток, что-то вроде чёрного пояса или ремня. Когда он стал прикреплять к лысине кипу, до меня дошло: еврей! Вот это да!

Он рисковал как минимум свободой, а то и жизнью: объявят израильским шпионом, террористом, поди докажи. Выведут на бережок, грохнут из калаша — и в океан. Тут в некоторых местах после гражданской войны прибой косточки человеческие тысячами выбрасывает.

Что делать? Задача его понятна: пришёл человек тайком откуда-то почтить память предков, помолиться. Это я уважаю. Но у меня уйти по-тихому вряд ли получится, мы слишком близко. Увидит мою удаляющуюся спину — испугается, сбежит, подумает, что я его заложу. Дела своего не сделает.

Решился я и покашлял.

Мужичок повернулся — и впал в ступор с открытым ртом. Из трясущихся рук всё попадало, смотрит на меня как на гостя из ада.

Если б я знал, что так напугаю его, я бы попробовал всё-таки тихо уйти. Но что случилось, то случилось. Похлопал я себя по тому месту, где должен был быть партбилет, и называю своё имя на иврите.

Иврит я не знал и не знаю, но мы в институте менялись словечками и какими-то чаще забавными знаниями о других языках. Так, весь институт знал и втихую применял, как по-арабски будет преподаватель. Моего приятеля-китаиста я звал, конечно, Нихао, а как по-настоящему его звали, уже и не помню. А ивритчика помню хорошо, звали его Серёга, и был он сын сбитого и погибшего «над Синайским полуостровом советского лётчика. Лётчик, видимо, был непростой, потому что маленькая языковая группа с ивритом была сплошь блатной: дети генералов и партийных шишек. За ними в увольнение подъезжали к КПП института чёрные «Волги» и увозили их в тогда ещё неведомый мне мир правящей элиты. А Серёга в увольнение уходил, как и мы, пешком, в сторону «Бауманской», озираясь по сторонам, нет ли по дороге комендантского патруля.

— Я не враг тебе, — продолжил я по-английски.

Он ожил, закивал часто и стал поднимать свои упавшие предметы антиквариата, прижимая их к себе, как будто я мог на них покуситься.

— Человек, не бойся, — продолжил я, успокаивающе раскрыв ладони, — делай своё дело. Я тебя не предам. Я — русский. Я посижу тут, а ты делай своё дело. Не обращай внимания. Я не буду мешать.

Развернулся я к нему спиной, думаю: самое правильное решение. Стал разглядывать древние надписи и размышлять, кто он, откуда, зачем. У меня и мысли не было, что, поворачиваясь к нему спиной, я могу подвергнуть себя опасности. На душе было светло и грустно. Светло от нечаянного прикосновения к лучшим человеческим чувствам, грустно оттого, что им необходимо было прятаться.

А может, я — неисправимый идеалист, смешон и далёк от реальной жизни? Может, мужичок — агент моссадовский, живёт в Адене под прикрытием, стучит потихоньку хозяевам, в том числе и на нас, друзей и гостей революционного Йемена, а?

Нет. Забитый он для агента, явно штатский, если только не играет мастерски. Нет, не играет. Такую реакцию на меня не сыграешь. Лопух он гражданский. Был бы под погонами, машину мою брошенную увидел, не мог не увидеть, вывод бы сделал, что ничего в этой жизни просто так не бывает.

А если это ко мне вербовочный подход? Затейливый, с переплясом. Они — мастера. Так конструируют, что естественней не бывает. Да ну, хрень собачья.

А машины-то не было, не слышал я машины, тихо кругом, штиль. Значит, пешком. А пешком — это только из порта, за скалами. Там чужие корабли регулярно бункеруются. Туристов, конечно, нет, своя жизнь дороже, а российских туристов тогда ещё в природе не было. Значит, прибыл пассажиром втихую, может, из Штатов, английский явно знает. Да, бедолага, а тут ещё меня тебе Бог послал.

Не скажу точно, сколько я так просидел, минут 15—20, наверное. Стал думать: может, зря сижу, смылся он сразу, собрал вещички — и по-тихому. А я в благородство при пустом зале играю. Вдруг за спиной тихо прошуршало:

— Шалом, рашен. — И тлхие шаги по песку удаляются.

Кивнул я не оборачиваясь: и тебе шалом. Оглянулся уже через паузу, вижу: мелькает он среди могил. В бейсболке, с пакетом, спокойно идёт.

Поверил он мне, я думаю. И дело своё, думаю, тоже сделал.

Я испытал к нему тогда чувство сострадания и уважения. У меня много разных чувств и вопросов по многим евреям из истории моей Родины. Но нет одного чувства — вражды, тем более — ненависти.

Мы, люди, народы, если покопаться, особенно если покопаться со знанием дела, не лучше и не хуже друг друга. Это — затоптанная, дежурная фраза, которую я уже говорил. Мы — даже не разные. Разность — она тоже таит в себе качественную оценку. Мы — другие.

До конца моей командировки в Йемен я был ещё несколько раз на этом древнем погосте. Но я уже никогда больше не присаживался на поваленные могильные плиты.

Цыганочка

Ну и кому мы ещё косточки не перемыли, пока Урман где-то пропадает?

Да, пожалуй, как же без них-то, Град на холме... Это, кстати, о дедушке-французе, которого я помянул раньше.

Мой друг, нелегал из Леса, работавший в прошлом в США, годы спустя рассказал мне похожий случай. Хотя по возможным последствиям и более драматичный, чем у меня с французом: я-то был в законе. Но и комичный одновременно.

Друг с семьёй успешно вживался в американскую благодать, а двое родившихся у них там детей (или тогда у них ещё один был, старший, не помню) вообще по закону были американцами. В общем, типичная американская семья, колесившая по стране в поисках поглубже. В одном из городков зашли они в ресторан пообедать. В заведении развлекал посетителей маленький бродячий оркестр. Хорошо играли, с душой. Это часто свойственно бродячим музыкантам. Бросали им какую-то мелочь, редко кто — смятый доллар: сам знаю, прижимистые они.

Нашим «американцам» понравилось. Собрались они на выход после обеда. Мой друг, добрая душа, кладёт в стоявшую перед оркестриком шляпу сразу двадцатку. И когда они, наши, пошли уже к выходу, оркестр грянул цыганочку с выходом... Несколько человек захлопали.

Ребята наши смеялись потом, годы спустя. А тогда это было как проход через строй чужих солдат, от которых не знаешь, чего ожидать.

Если бы их пасли тогда топтуны из ФБР, наверняка сделали бы выводы.

Но топтуны за ними появились гораздо позже, годы спустя. А потом — и специалисты ФБР по задержанию. Топорному задержанию. Это они в кино в одиночку побеждают всех, а в жизни толпой окружают двух беззащитных людей, чья вина ещё не доказана. Ребята говорили: несмотря на то что их было несопоставимо много, складывалось впечатление, что они их боялись.

Вышли на них не потому, что наши ребята провалились. Я хорошо их знаю, и это были и есть профи высшей касты разведки. Вообще нелегалы сами не проваливаются практически никогда. Основная причина провалов — предательство. Они бы, уверен, не спалились и уже сейчас строили бы успешную карьеру в структурах США. Их предали.

Предал их советский, российский офицер, полковник, наш — короче, нашистее не бывает. Сын Героя Советского

Союза, воевал в Афгане, орденоносец, допущен был в святая святых разведки, Управление «С». Пострадало тогда много моих друзей, матерившихся вслед испорченной судьбе, сломанному будущему, на которое тратили всю жизнь, ставших враз ненужными в Москве или срочно эвакуированных из забугорных резидентур и из-под крыш.

И у всех вопрос: как он мог, как это могло произойти?! Ведь был в доску свой, проверенный-перепроверенный. Как говорят американцы, был чист, как собачьи зубы. У меня своя версия случившегося, и опирается она на другой эпизод моей не сахарной жизни. Впрочем, что на жизнь хмуриться? Жизнь — это прекрасно!

Полковник

Я знал по работе, уже на гражданке, другого полковника, и тоже из Леса. Тоже с репутацией, но не нелегала. Работал в Штатах под прикрытием, имел одно из лучших агентурных достижений в те годы. Ордена, медали, полковник — ну свой-свой. Умница, аналитик, душа компании, если речь о выпивке. Ну и внешне, несмотря уже на годы, мужик-красавец. Мог и про заграничных тётенек забавно повспоминать.

У нас сложилась симпатия, если даже не дружба. Развиться этой начавшейся дружбе не дал мой реальный друг, генерал-лейтенант, но уже из «Детского мира». Я потом его рассказ перепроверил в разговоре с замдиректора по Лесу на юбилее в Ясеневе у моего дорогого Александра Васильевича. Он долгое время курировал в Лесу кадры. Всё подтвердилось. К сожалению, даже к горечи.

Так вот. Жил-был авторитетный, уважаемый полковник ещё советского ПГУ. Отработал дважды качественно в Штатах, тоже ещё при Советах. Грянули для кого-то «святые», а для меня — поганые девяностые годы. О чём и чем они были для народа, для Страны — кто знает, тот знает. В середине девяностых выходит этот заслуженный полковник на резидентуру ЦРУ в Москве с просьбой забрать его с семьёй в Штаты. Аккуратненько так, чтобы не забрызгаться.

Возможно, и забрали бы его в Штаты, хотя не факт: американцы в те годы привередничали. Кого попало из продажных крыс, пожелавших эвакуации с тонущего корабля, не брали. Смотрели, выбирали, какая от неё, крысы, может быть польза, что может она принести в клювике.

Пока переговаривались, факт и содержание переговоров стали известны ФСБ. Вроде бы амер на подсосе за бабло слил. И от ФСБ — доклад в Лес: мол, ваш человек — вы и разгребайте.

Сейчас, уверен, так ласково не прокатило бы: сидел бы авторитетный полковник, как положено. А тогда, к середине девяностых, контрразведку перетрясли не без помощи заокеанских советников из Администрации уже три раза. (Потом ещё перетрясут столько же.) А в Ясеневе по коридорам ходили в те поры крепко выпившие люди (сам наблюдал), и катилось всё куда-то во что-то. Вместо ареста провели с полковником в Лесу беседу: сор из избы был ни к чему, ибо он, сор этот, и так из всех щелей вываливался.

Полковник был (называть его не буду, помер уже) большой не дурак и профессиональный разведчик. Понял, что своим якобы прощением они, его лесные начальники, и сами завязались в неудобную позу. Оклемался и осмелел: судиться даже начал с Конторой. Почему, мол, мне, гражданину новой России, загранпаспорт для турпоездок не выдаёте?! Нашёлся у него и добрый покровитель, который реально пострадал от козней контрразведки (и такое бывает). Пригрел полковника в своей госкомпании. Там-то наши дорожки и пересеклись.

Когда узнал я чёрную страницу жизни полковника, всё мое расположение к нему как отрезало. Да и он, наверное, понял. Хотя я внешне решил вида не подавать: лет прошло уже немало с той поры его по сути предательства, да и старенький уже был полковник, порядочно за семьдесят.

Спустя время иду я как-то от Добрынинской длинным подземным переходом в сторону Полянки на работу. Вижу: впереди замаячил старенький полковник, тот самый. Понурый, плечи внутрь, лысина отсвечивает, сгорбился — есть, видимо, отчего. Замедлил я шаг, чтобы его не догнать и не изображать взаимную «радость» от встречи.

А в переходе на нашем пути какой-то мужичонка играл на баяне. Неплохо играл, с душой — там часто кто-то из музыкантов промышляет. Подходит полковник к баянисту и говорит что-то. Потом суёт ему деньги. Мужичонка расправился, баян звонко сдвинул: видимо, хорошую ему бумажку полковник дал. И понеслось: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...»

Полковник перед баянистом вытянулся, грудь колесом, поворот через левое плечо — и пошагал! Уже другой человек, стройный, подтянутый — походкой кадрового офицера, походкой воина. Я шёл за ним под звуки любимого мной баяна (отец мой когда-то играл), под великую песню, и в душе что-то пошло наперекосяк.

Я смотрел на уходящего по переходу полковника не как на старую продажную крысу, как я для себя его когда-то определил. А как, наверное, на измученного жизнью и совестью солдата самой проклятой — гражданской войны, где брат на брата и сын на отца. Я изменил отношение к полковнику. Нет, я не простил ему предательства. Да и кто я, чтобы прощать или миловать? Но я понял, в том числе из аккуратных моих пробросов в последующих с ним разговорах, что полковник ненавидел то и тех, кто пришёл к власти в девяностые. И ту страну, которую эти, пришедшие к власти, смастерили. Он остался советским полковником, попавшим в «российский плен», к власовцам, и использующим любые возможности, в том числе и возможности врагов, для борьбы с этим «пленом». Как-то так.

Прав ли он был в своей ненависти к этой, теперь уже новой России и новой власти? Думаю, уверен: нет. Мы присягали прежде всего стране и народу. Не власти. Мой покойный дед Кузьма, фронтовик, насобиравший за войну семнадцать ранений, когда я перед уходом в армию заехал к нему, жёстко, с непривычной для него серьёзностью напутствовал: «Служи, внук, не власти, а Отечеству».

Поступок старого полковника я по-прежнему не приемлю, но я стал его понимать. Его, в его понимании, лишили всего: Родины, чести, истории, героев и даже Победы. Окаянное, кому-то «святое» время. Будь оно проклято.

Наш канал

на

Яндекс-

Дзен

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"

![]() Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"

Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"