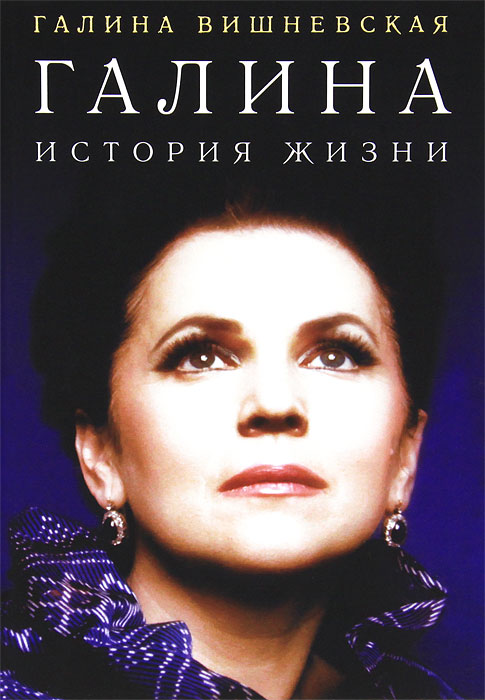

Книгу Г.П. Вишневской «Галина»* я не смогла прочитать в 1999 году, когда она вышла в издательстве «Русич» (Смоленск), но слышала о ней много: «неподкупные строки великой певицы», «Вишневская — наша совесть» и т. д. И вот недавно книга оказалась у меня в руках. Читать начала с интересом, вникая в каждую строчку. Вдруг на стр. 20 с удивлением обнаруживаю: «Трескучие речи и пьянство — вот чем полна сейчас Россия».

Книгу Г.П. Вишневской «Галина»* я не смогла прочитать в 1999 году, когда она вышла в издательстве «Русич» (Смоленск), но слышала о ней много: «неподкупные строки великой певицы», «Вишневская — наша совесть» и т. д. И вот недавно книга оказалась у меня в руках. Читать начала с интересом, вникая в каждую строчку. Вдруг на стр. 20 с удивлением обнаруживаю: «Трескучие речи и пьянство — вот чем полна сейчас Россия».

Если учесть, что впервые книга «Галина» увидела свет в 1984 году (в США), то, значит, к первой половине восьмидесятых и нужно относить это высказывание. Но где же Вишневская видела поголовное пьянство в ту пору? С 1982 года у власти стоял Ю.В. Андропов, и население страны (не России, а СССР) с нетерпением ожидало, когда он покончит с безответственностью и ненасытной алчностью чиновников, распоясавшихся при Брежневе. Трескучих речей тоже не было, Андропов редко выступал с речами, оттого и другим было неповадно. Андропов умер 9 февраля 1984 года .

После стр. 20 я была уже настороже. И действительно, дальше Вишневская пишет: «В этом первом моем сезоне 1952—1953 года, Сталин бывал несколько раз на оперных спектаклях. (…) В его аванложе на столе всегда стояла большая ваза с крутыми яйцами — он их ел в антрактах».

Да разве старый, больной человек (умер 5 марта 1953 года) сможет съесть за спектакль 20-25 яиц, сваренных вкрутую? Или эта тяжелейшая для желудка пища под музыку переваривается быстрее? Но дальше по тексту идет еще интереснее. Якобы со слов дирижера С.А. Самосуда Вишневская сообщает:

«В антракте его вызвал к себе в ложу Сталин.

— Товарищ Самосуд, что-то у вас сегодня спектакль без бемолей».

Сталин как-никак учился в духовной семинарии, а там пение было одним из главных предметов, пели по нотам, и не знать, что такое бемоль или диез, Сталин не мог. Приписать ему фразу кретина «что-то у вас сегодня спектакль без бемолей» — это уж гнусность!

«Да, — продолжает певица, противореча себе, — велика была вера в его высокую избранность, и, когда он умер, кинулся народ в искреннем горе в Москву, чтобы быть всем вместе, ближе друг к другу… Тогда перекрыли железные дороги, остановили поезда, чтобы не разнесло Москву это людское море. Я плакала со всеми вместе. Было ощущение, что рухнула жизнь, и полная растерянность, страх перед неизвестностью, паника охватили всех».

Хотелось бы мне спросить примадонну: хоть одного царя так хоронил наш народ, «в искреннем горе», «чтобы быть всем вместе, ближе друг к другу»?

Зато в горбачевскую перестройку явились лжецы, делая Сталина монстром, чудовищем, грязным тираном. Не отстала от них и Вишневская: «Сталин уничтожил миллионы невинных людей, разгромил крестьянство, науку, литературу, искусство…» Но на стр. 121 заявляет: «Сталин не жалел ничего для артистов Большого театра. Сам устанавливал им высокие оклады, награждал их орденами и сам выдавал им Сталинские премии. Многие артисты имели по две-три Сталинские премии, а то и пять. (…) Театр никогда не знал материальных затруднений. (…) Декорации и костюмы стоят миллионы рублей, потому что в создании их на пятьдесят процентов применяется ручной труд. Народ гордится своим театром и не дает себе отчета, что сам платит за его содержание».

Значит, с искусством все-таки был порядок? Не убил его Сталин, не изничтожил. А о народе-то зачем плакать, коли он гордился своим театром?

«Почему он любил бывать именно в опере? — задается вопросом Вишневская. — Видимо, это доступное искусство давало ему возможность вообразить себя тем или иным героем, и особенно русская опера, с ее историческими сюжетами и пышными костюмами, давали пищу фантазии. Вероятно, не раз, сидя в ложе и слушая «Бориса Годунова» мысленно менял он свой серый скромный френч на пышное облачение и сжимал в руках скипетр и державу».

Сама примадонна не носила скромных одежд — при сталинских ставках ведущим солистам Большого театра она имела возможность одеться богато. Перед девчонками кордебалета «готова была провалиться сквозь землю от стыда за мою бестактность, за свое шикарное платье, за бриллианты на руках». Очевидно, Сталин не желал выглядеть бестактным, поэтому не носил золотом шитых костюмов, не тряс пальцами в бриллиантах, а ходил в своем сером френче. И всё, что ему оставалось, — это в щель занавесок ложи смотреть на сцену и завидовать Годунову.

Не устраивало Галину Павловну и то, что Сталин любил народные песни, а опер знал лишь несколько. А знал ли хоть одну оперу Ельцин, с которым она на фото счастливо улыбается? О-о-о, непременно знал все до единой!

Не нравился примадонне и состав публики Большого театра. «В Большой театр часто устраиваются коллективные походы служащих, рабочих заводов и фабрик, депутатов сессий Верховного Совета. Все эти случайные в театре люди часто низкого культурного уровня. (…) Утром Сталин вешал ордена на мощные груди (знатных колхозниц), а вечером все они сидели в первых рядах Большого театра, слушая оперу. Однажды самая знаменитая из них оказалась прямо за спиной дирижировавшего оперой Самосуда. Несколько минут она его терпела перед собой. Но потом вдруг решительно встала, подошла к оркестровому барьеру и, хлопнув Самосуда по плечу своей могучей рукой, громко отчитала:

— Ну, чего ты руками, как ветряк, махаешь? Уйди отселева, ты мешаешь мне смотреть!»

Это те же «яйца вкрутую» для Сталина. Из деревень, поехав в Москву получать награду, люди сперва получали длинный перечень наставлений. И попробуй ты отступи от этого перечня! Не возрадуешься! А у Вишневской этакая удалая Фроська хлопает неугодного дирижера по плечу: ну-ка, отлезь отседа! Как же не стыдно клеветать на них, кормивших страну? В дожди и мороз, в грязи и навозе по колено, они перевыполняли государственный план, чтобы у нее на столе были свежие сливки к утреннему кофе, к обеду — бифштекс, к ужину — окорок. И это после войны, когда с таким трудом восстанавливались хозяйства, когда на полях, случалось, еще подрывались на минах, когда колхозники жили порой в землянках, а питались не каждый день досыта, сдавая «излишки» государству. С чего же тут взяться «мощным грудям»? На фото тех лет, — худющие они, колхозницы наши.

«Но основная публика Большого театра — это командировочные, — продолжает певица. (Так и пишет «командировочные», а не командированные, и везде у нее эти «командировочные». — Н.Б. ). — Более миллиона их из разных концов огромной страны ежедневно проезжают через Москву. (…) Такой командировочный, набегавшись целый день по служебным делам, потолкавшись на собраниях, заседаниях, в очередях по магазинам за кофтой для жены, бюстгальтером для дочки, очками для бабушки и т.д., набив портфель в буфете какого-нибудь министерства апельсинами и колбасой, усталый и обалдевший, наконец-то вечером оказался в Большом театре. Часто, сидя в ложе и слушая какой-нибудь спектакль, я наблюдала за публикой в зале: какие усталые бессмысленные лица! Никакой заинтересованности в том, что происходит на сцене».

А какая может быть заинтересованность, если еще до беготни по служебным делам и магазинам, человек с четырех ночи до девяти утра стоял в очереди за билетом в Большой театр! Тут бы добраться до своего кресла в партере да посидеть «с бессмысленным лицом», а то и выспаться.

Но читаю дальше. «Отсутствие в театре культурно подготовленной публики привело к ненужности выдающихся дирижеров, выдающихся вокалистов». Во как! Куда же они девались, ненужные-то дирижеры и вокалисты? Про это Вишневская не говорит. Зато повествует, как «нетеатральная атмосфера зрительного зала продолжается и в антрактах». «Публика не общается между собой, не обменивается впечатлениями». То есть не раскланиваются друг с другом, как княгиня Марья Иванна с графом Андреем Платонычем, не обсуждают артисток, как Кити с Зизи, не насвистывают арии, как профессор Преображенский из романа Булгакова, предпочитавший являться ко второму акту спектакля. Москвичи же, по утверждению Г.П. Вишневской, в Большой театр почти не ходят, они идут в консерваторию на симфонические концерты или вокальные вечера «прямо с работы, не переодеваясь, порою с сумками». Ну, а что остается, если в Большой театр с продуктовыми сумками не пускают?

Продуктовым сумкам и пустым прилавкам московских магазинов Вишневская отводит в книге гораздо больше места, чем собственному творчеству. Но дело в том, что Москва с конца сороковых до середины восьмидесятых годов не испытывала нехватки продовольствия, а Вишневская покинула СССР 26 июля 1974 года. Однако, описывая жизнь простого труженика в Москве, она негодует: «Дома его встретит осатаневшая от стояния в очередях злая растрепанная жена. Если ей повезло и она ухватила в каком-то магазине полутухлую рыбу или обрубок берцовой кости с остатками мяса на ней, — само мясо директор магазина уже продал с черного хода, а деньги прикарманил, — пусть он этим поужинает». Полутухлую рыбу даже я не припомню, хоть жила не в Москве, а в глубокой провинции. С санэпидемстанцией не пошутишь. А дельцы, желающие продать с черного хода, получали лагерные срока. Но вот читаю, как примадонна препиралась со своей домработницей в 1956 году:

«По утрам Римма исправно появлялась в дверях моей комнаты и задавала провокационный вопрос:

— Что будем сегодня готовить?

Я застывала в мучительных раздумьях, почти как Гамлет: «Есть или не есть?» А если есть, то что? (…) Я начинала вытягивать из себя бездарные предложения.

— Чего-о-о? Рыбу-у? Ха-ха! Да где же я ее достану? Вот умора-то! Ну, знаете… Вы что, с Луны свалились? Когда это они в магазинах бывали? Нет, вы соображаете, что говорите-то? Забыли, что ли, что кроме капусты с картошкой, ничего не бывает?»

Ну, прямо как в книге ее любимого Солженицына «Один день Ивана Денисовича», с той лишь разницей, что домработница Римма напориста и не без юмора, а Иван Денисович — убогий кусошник, лагерная шестерка.

«В Париже, на открытии гастролей, — продолжает «голодную» тему Вишневская, — в опере «Борис Годунов» наш хор как заголосил: «Батюшка царь, Христа ради, подай нам хлеба! Хлеба! Хлеба подай нам!» (Странно, что примадонна не помнит точного текста). Да притом все повалились на колени и воздели руки, — так у публики и местной администрации волосы встали дыбом, и в результате в подвале театра организовали нечто вроде походно-полевой кухни. (…) Мы со Славой жили отдельно от театра и ни разу не отведали его кулинарии. Но однажды, спустившись в подвал оперы (Гранд Опера), получили полное впечатление, что попали в столовую для безработных и бездомных — на столах также были груды хлеба и миски супа».

Выделяя себя, как «великую» и высокооплачиваемую во время заграничных гастролей певицу, которая имеет возможность питаться в ресторанах, Вишневская бесстыдно клевещет на своих коллег. Во-первых, французы не знают, что такое суп, и готовить его никак не могли. Да и мисок для супа в глаза не видели. Во-вторых, груды хлеба на столах — это полнейшее бескультурье, а Франция все-таки цивилизованная страна. В-третьих, оперу «Борис Годунов» в Европе знают превосходно еще со времен Шаляпина, и сцену перед собором Василия Блаженного, когда народ просит у царя хлеба и падает перед ним на колени, тоже знает. Не с чего было пугаться за «голодных» артистов Большого театра.

Похваляясь огромными гонорарами, стометровой квартирой в Москве, трехэтажной дачей в Жуковке, тремя автомобилями, примадонна дописалась наконец вот до такого: «Вернувшись из одной «экспедиции» (за антикварным фарфором), он (Ростропович), захлебываясь от восторга, рассказал мне, что встретил старика, в которого я влюблюсь с первого взгляда, дядя Ваня и жена его тетя Маша. (…) На другой день, придя после репетиции домой, я увидела в столовой на моих ампирах сначала валенки, а потом и дядю Ваню».

Отоспавшись на ампирах, дядя Ваня заявил Ростроповичу:

« — А знаешь, Слава, у нас в деревне недалеко одна старуха живет, я видел у нее тарелки с царскими гербами.

— Так ты скажи мне адрес!

— Да нет, адреса я тебе точно сказать не могу, а ты приезжай ко мне, ты же знаешь, был у нас, и мы вместе с тобой поедем — от нас недалеко, километров тридцать.

— Конечно, приеду. Мы с Галей вместе поедем, давай в следующее воскресенье.

Ехали мы на своем «Ландровере» километров двести от Москвы. Слава, конечно, адрес забыл, долго плутали по маленьким деревенькам, наконец нашли дядю Ваню. Едва мы в дом вошли, стал нас дядя Ваня торопить, чтобы успеть засветло. Смотрю, он в нашу машину быстро-быстро мешки начинает носить, в мешках сухари. Всю машину наполнил до отказа, еле мы там разместились. Ехали, пожалуй, час, наконец в какой-то деревне остановились.

— Ну что, приехали?

— Да нет, погоди, я сгружу мешки-то. Сын мой тут живет, вот наконец ему на зиму, да детишкам вот печенье да конфеты… Из Москвы».

Облапошил Вишневскую с Ростроповичем дядя Ваня: никаких чашек с царским гербом у его знакомой старухи не оказалось. А захотел он, чтобы доверчивые супруги на их «Ландровере» отвезли сыну мешки с сухарями — кормить скотину, поскольку с комбикормами было никак. И Вишневская, прощая обман дяде Ване, пишет: «Я уж потом сообразила, что он тайком должен был сухари-то перевозить: у нас законом запрещено скот кормить хлебом. В колхозе машину просить, наверное, побоялся — чтобы не донесли».

Вот так! Попросить в колхозе машину он побоялся, а подогнать к воротам своего дома «Ландровер» — не побоялся. Тут бы не только здоровые, но и больные сбежались узнать, что случилось, что за министры нагрянули к дяде Ване? Год-то указывает примадонна 1970-й, иномарок в то время в глаза не видели даже в областных центрах. И когда дядя Ваня до отказа набивал машину сухарями, как восприняли бы это колхозники? «Ландровер» 1970 года выпуска имел 4, 6 м . в длину, 1,8 м . в ширину, 1,8 м . в высоту. Загремел бы дядя Ваня очень далеко! А с ним и Вишневская с Ростроповичем.

Но что интересно, накопивший мешков пятьдесят сухарей в течение одной только зимы, дядя Ваня полностью опровергает слова примадонны о разорении Сталиным крестьянства.

Однако самое увлекательное в книге Вишневской — это рассказ о пребывании у них на даче Солженицына. Как приехал он к ним на жительство и привез с собой «старый черный ватник, стеганый, как лагерная телогрейка, до дыр заношенный». А затем увидела примадонна, что в этот ватник втиснута «тощая подушка в залатанной наволочке, причем видно, что заплаты поставлены мужской рукой, так же, как и на ватнике, такими большими стежками». «Всё это связано веревочкой, и на ней висит алюминиевый чайник. (…) Мы стояли (с Ростроповичем) над свернутым узлом, бережно хранившим в себе, в обжитых складках и заплатах, человеческие муки и страдания».

Знала бы Вишневская, что в этом ватнике Солженицын раз десять уже сфотографировался, имитируя то обыск на КПП, то затравленного, глядящего исподлобья себя-зэка… Номера на ватнике подлинные. «Мы их бережем как зеницу ока. Александр Исаевич вывез их из лагеря». — Так пишет его первая жена Н.А. Решетовская.

Да еще про кепочку примадонна забыла. В ней, с лагерными номерами, Солженицын тоже фотографировался. Так что «человеческие муки и страдания, бережно хранящиеся в обжитых складочках и заплатах», имели приличный «тираж». А вот подушка еще ожидала своего часа: возможно, планировалось, что Солженицын на фото будет лежать на нарах. Ну и чайник где-нибудь пригодится… хотя бы бить по морде лагерную овчарку.

«Вскоре, — пишет Вишневская, — я познакомилась с женой Солженицына — Натальей Решетовской. (…) В тот вечер мы сидели за столом, увлеченные беседой, — и вдруг Наташа упорхнула от нас в комнату рядом и бездарно заиграла на рояле что-то из Рахманинова, Шопена, нещадно колотя по клавишам.

Александра Исаевича передернуло, он опустил глаза, как бы стараясь сдержаться, потом посмотрел на Славу:

— Ну, уж при тебе-то могла бы и не играть, а?»

Но дело-то в том, что Н. А. Решетовская в свое время параллельно с учебой в средней школе, а затем в Ростовском университете, окончила музыкальную школу и музыкальное училище. Состав преподавателей в Ростовском музучилище был в основном профессорский. В 1965 году Солженицын попросил Марию Вениаминовну Юдину — пианистку с мировым именем — давать уроки его жене, поскольку Наталья Алексеевна кое-что подзабыла. Вопрос: стал бы Солженицын обращаться с просьбой к Юдиной, если бы Решетовская играла плохо? Понятно, что нет.

Юдина, по ее словам, «любила Александра Исаевича как собственного сына», но все же из-за огромной занятости не смогла заниматься с его женой, попросила М.А. Дроздову давать ей уроки: «Александр Исаевич очень любит, чтобы, когда он работает, звучала хорошая классическая музыка, и не только в записях, но и в «живом» исполнении». Дроздова согласилась, и Решетовская приезжала к ней на Арбат два-три раза в месяц.

Так почему Наталья Алексеевна вдруг заиграла у Ростроповичей, «нещадно колотя по клавишам», конфузя своего мужа? Тут мне придется на время отложить книгу Вишневской и достать фотографию, где изображены четыре серьезные красивые девушки. Одна из них — Наталья Решетовская, чернобровая, с длинными косами. На обороте фотографии написано: «Подруги: Лиза Гасперская, Женя Крылова, Галя Корнильева, Наташа Решетовская. Ростов-на-Дону, 1935 год. Дарю этот «исторический» снимок моей хорошей ученице — ныне писательнице — Нине Бойко. Город Березники, 14 июня 2002 года».

Галина Евгеньевна Корнильева приехала к нам на Урал в 1962 году после долгих уговоров ее директором шахты Колесниковым. Познакомились они во время его командировки в Ростов-на-Дону. Музыкальная школа в Губахе была открыта сразу после войны, но педагогов катастрофически не хватало. Чтобы Корнильева не упала в обморок на губахинском вокзале, Леонид Алексеевич рассказал ей собственную историю:

— После окончания института у нас с женой был огромный выбор, могли в Крым уехать, жить у моря под вечным солнцем. Но выбрали Губаху в Пермской области, — во всех газетах писали, как нуждается Губаха в инженерах. Заявились. Зэки, военнопленные, бараки, ни единого кустика — всё выжжено горящими отвалами с шахт. Принять такое мы с Катей оказались не в состоянии. Назад возвращаться не на что. Решили продать отрез на костюм. Вышли на базар, бледнеем и краснеем, дергаемся — ни разу ничего не продавали. Милиционер нами заинтересовался: «Что это вы, ребятки, суетитесь? Краденым торгуете?» Так вот и пришлось остаться в Губахе. Привыкли очень быстро. Губахинцы — замечательные люди, хотя все почти сосланные.

И Галина Корнильева приехала. Боже, какого переполоху наделала она! Говорили, что дочь эмигрировавшего во Францию русского князя, что агентка ГБ, что вытурили из Ростова за приятельские отношения с каким-то опальным полковником… Но разговоры разговорами, а судьба Г.Е. Корнильевой действительно необычна.

Она родилась в 1917 году в Ростове-на-Дону в семье архитектора. Окончила музыкальную школу, где сдружилась с Натальей Решетовской, Лизой Гасперской и Женей Крыловой. До конца своих дней подруги не теряли связи: встречались, звонили друг другу, переписывались. По окончании Ростовского музыкального училища Галина Корнильева поступила в Ленинградскую консерваторию. Но война перечеркнула все планы. Кое-как вернулась в Ростов, а оттуда в 1942 году занявшие город немцы вывезли ее в Германию. В Берлине она выступала с бригадой артистов на заводах, в концертных залах, иногда в лагерях военнопленных. В 1944 году бригаду отправили в Италию.

Из воспоминаний Галины Евгеньевны:

«До сорок четвертого года русские почти не бомбили Берлин — американцы бомбили. Бомбы у них были страшные, немцы их очень боялись. Одна американская «люфтмина» уничтожала квартал. Американская «тифгенгер» — глубинная бомба — пробивала шесть этажей и взрывалась в подвале. Были у них и бомбы замедленного действия. А еще — с самолетов поливали Берлин горящим фосфором, по городу огненные реки текли».

В Риме Галина Корнильева пришла в консерваторию, чтобы продолжить музыкальное образование. Ее приняли на восьмой курс. Через три года она окончила консерваторию на восемь баллов из десяти возможных, получила диплом и стала работать в Миссии по культурным связям с Востоком. Двенадцать лет на чужбине! Объехала с концертами всю Европу. В Ливане вышла замуж за русского эмигранта, звала его в Россию, — не уговорила. Развелась. На руках годовалая дочь. Как рвалась на родину! Пыталась ночным рейсом улететь через Цюрих, — сняли чуть ли не с самолета. В отчаянии звонила знавшему ее патриарху в Дамаск. В 1954 году с двухгодовалой дочкой пересекла наконец советскую границу.

Живя вне родины, она слышала, что Ростов-на-Дону немцы сравняли с землей, но увидела родной город в прежней красе, — его отстроили, отреставрировали. Однако жить там, получая полторы ставки в филармонии, было тяжело. Галина Евгеньевна никогда не знала, что такое домашняя уборка, приготовление еды, стирка, ходьба по магазинам, — их семья имела домработниц, а за границей она жила в отелях, питалась в ресторанах даже выйдя замуж. В Ростове пришлось, кроме домработницы, нанимать няню для дочери, — в детсад отдавать она не хотела. Обещание крупных заработков решило вопрос ее переезда на Урал. В Губахе она вырастила плеяду сильных пианистов, и говорила, что «объездила десятки городов мира, но таких хороших, честных, гостеприимных, трудолюбивых людей, как здесь, с такими открытыми сердцами, не видела нигде». В середине семидесятых ее пригласили преподавать в Березниковском музыкальном училище, и она переехала в Березники. Я часто навещала ее. Она любила, когда к ней приезжали ее выпускницы.

Жила она очень скромно. Двухкомнатная «хрущевка», рояль «Рёниш», телевизор, шкаф с книгами, среди которых одна на итальянском языке — подарок Солженицына, «Один день Ивана Денисовича». На титульном листе надпись: «Единственной из наших друзей, способной читать по-итальянски. Автор». Книга была издана в 1962 году, в Италии.

Я никогда не говорила с ней ни о Н.А. Решетовской, ни о ее муже. Но в 2000 году увидела на столе письмо от Жени Крыловой. Галина Евгеньевна дала мне его почитать. Через два года, навестив ее, я взяла с собой диктофон, и разговор наш записала на пленку.

— Помните, Вам было письмо от Жени из Ростова? И там такие строки о Наталье Решетовской: «Почему бы ей не сыграть при Ростроповиче, если она играла перед самим Нейгаузом».

— Это она о книге Вишневской. Якобы Наташа набралась такой наглости, села за рояль в присутствии Ростроповича. И будто бы играла настолько плохо, что Солженицын готов был провалиться. А Наташа как раз очень хорошо играла.

— Вы никогда мне не рассказывали о Солженицыне.

— А что о нем рассказывать? Когда ему была нужна Сталинская стипендия, он разоблачал «контру», требуя самых суровых мер наказания. Везде был зачинщиком, везде ораторствовал. Написал повесть «Заграничная командировка», где девица донесла на отца.

У Галины Евгеньевны феноменальная память. «Заграничную командировку» она читала в первом варианте, запомнила. Хотя впоследствии Солженицын изменил окончание.

— У нас была подруга Лида, и где-то перед войной мы были у нее в гостях. Она и сейчас в Ростове-на-Дону живет. Не помню уже, почему речь зашла о политике, и отчим Лиды, Анатолий Николаевич, стал критиковать действия правительства. Солженицын взбесился, сказал ему, что такую контру надо ставить к стенке! А вскоре началась война. Солженицын куда-то исчез. А вот Анатолий Николаевич, «контра», пожилой человек, возраст которого уже не подлежал мобилизации, ушел на фронт добровольцем, и погиб».

Документально известно, что знакомый доктор состряпал Солженицыну справку об «ограниченной годности» к военной службе. Вместе с Решетовской они бежали подальше от Ростова. В октябре Солженицына всё же призвали — в обоз, крутить лошадям хвосты. (А куда еще бугая с «ограниченной годностью»?) Но тут уж, видать, самому стало страшно: кому будет нужен обозник после войны, куда возьмут, на какую должность? Добился, что в марте 1942 (!) года его направили на курсы командиров батарей, а через несколько дней — в артиллерийское училище, которое размещалось в Костроме. И пока он целых семь месяцев осваивал в тылу артиллерийское искусство, немецкие войска подошли к Ростову-на-Дону. Тогда и была угнала в Германию подруга его жены Галина Корнильева.

— Я в 67-м году была у них в Рязани, — продолжает рассказ Галина Евгеньевна, — так Наташа уже говорила как он: «У нас нет свободы, кругом притесняют, преследуют…» А Солженицын мне заявил: «Вы думаете, за Вами не следят? За Вами тоже следят! Тем более что вы столько лет прожили за границей». — «Ну, и хорошо, говорю, что следят. Раз следят, значит, видят, что я ничего плохого не делаю. Многие пострадали оттого, что доброхоты их оговаривали. Напишут донос, а потом иди докажи, что ты не верблюд». Наташа сразу заволновалась: «Потише, потише, нас подслушивают!» — «Кто? Никого же, кроме нас, нет». — «А стены? Ты разве не знаешь, что стены имеют уши?» В общем, Солженицын так запугал Наташу, ее мать и двух тетушек, что когда слышался звонок в дверь, они вздрагивали и переглядывались. Он посылал их узнать, кто звонит, они шмыгали в мягких туфлях, прислушивались, подглядывали в глазок, через который была видна вся лестничная клетка. А Наташа говорила мне, что если ночью мимо их дома проезжает машина, все в страхе просыпаются и уже не спят до утра.

— Как жить-то так можно, в вечном напряжении?

— Я сначала думала, что у Солженицына психическая травма, когда человек верит, что с ним может повториться то, что уже было. А потом поняла, что никакая не травма, ему нужен ореол мученика, страдальца. Напомнила ему, какой он был яростный комсомолец, как защищал Сталина. Он обозлился: «У вас слишком хорошая память, а это не всегда достоинство». И Наташа напала: «Зачем ты, Галка, помнишь то, что Саня хочет забыть?»

Естественно, начинать новую жизнь надо без прошлого. Чтобы не было «Заграничной командировки», где дочь настучала на отца, не было оговора «Саней» близкого друга, отсидевшего по его милости десять лет, не было лагерного стукача Солженицына под кличкой «Ветров», имевшего возможность слушать по радио музыку, почитывать «Войну и мир» и посасывать шоколадку, не было многого…

— Он мне жаловался, что не дают квартиру в Москве. Я удивилась, сказала, что Рязань от Москвы в трех часах езды, а Шолохов живет в Вешенской — и ничего. «Как Вы можете равнять меня с каким-то Шолоховым?!» И Наташа тоже: «Да кто такой Шолохов, что ты ставишь его и Саню на одну ступень!» Словом, все было тяжело, я уехала, Солженицын даже не пошел меня проводить, а с Наташей простились натянуто. Мы три года с ней не переписывались, но потом она сама мне написала, это уже когда Солженицын, не разводясь с ней, обвенчался с другой женщиной. А события, оказывается, развивались таким образом: он пугал Наташу, что временами должен исчезать из дома, что у него есть друг в МВД Москвы, который предупреждает его об опасности. Говорил, что никто не должен знать, в каком районе он прячется, а Наташа не должна к нему приезжать, а то наведет на след. Наташа страшно мучилась. Вдруг у него ухудшение болезни, а помочь некому? Но время от времени он появлялся, якобы опасность миновала, затем снова исчезал. Как потом выяснилось, все его «районы» были дачей Ростроповичей. Причем Вишневская врет, что Солженицын пришел к ним, потому что жить ему негде. У него была большая квартира в Рязани и дача под Москвой. А что сводничали — молчат.

По официальным данным Солженицын венчался со второй женой, Н.Д. Светловой, в 1973 году, когда получил развод с Решетовской. Но данные эти, по всей вероятности, сфальсифицированы. Не мог кандидат в Нобелевские лауреаты, яростный «правозащитник», да еще «с шестилетнего возраста преследуемый за веру», позволить себе незаконное сожительство. Это тотчас бы стало известно на Западе. Тем более, у сожительницы должен был родиться ребенок. В 1973 году уже было трое детей. То есть все трое — безотцовщина, нагулянные? Скорее всего, венчание состоялось в 1969 году, а поскольку среди священников у Солженицына и Светловой были друзья-диссиденты, такие как А.Мень, им ничего не стоило оставить графу с датой венчания незаполненной, — до того времени, когда Солженицын разойдется с Решетовской.

Сам Солженицын был крещен, хотя никаким притеснениям за это отнюдь не подвергался, тем более с шестилетнего возраста. А вот сожительница его Наталья Дмитриевна Светлова вряд ли была крещеной. Внучка Фердинанда Светлова, она жила под партийной кличкой деда. Настоящая фамилия — Ф.Ю. Светлов-Шенфельдт. Революционер с 1904 года. Со слов Г.Е. Корнильевой, перед венчанием Светлова крестилась, крестной матерью ее была, по просьбе Солженицына, Мария Юдина, известная всей Москве своей религиозностью. Но когда Юдина узнала, что крещение понадобилось, чтобы оправдать незаконное сожительство Солженицына и Светловой, она заболела — для нее это было сильным ударом. Мария Вениаминовна умерла в 1970 году.

— Ростроповичи тут некрасивую роль сыграли, — говорит Галина Евгеньевна. — Везде они кричат о себе: мы христиане, христиане, а сами устраивали ему на даче свидания со Светловой. Да еще врали, что Наташа сцены ревности при них устраивала, писала доносы на Солженицына, что по ее доносам его притесняли.

Помолчала. Продолжила:

— Для него не существует ничего святого… Предал отца, став не Исааковичем, а Исаевичем, предавал самых близких товарищей… Спокойно предал Наташу. Во время его очередной отлучки она увидела в английской газете фотографию: «Солженицын со своей реальной женой и сыном Ермолаем». Когда он вернулся, спросила что значит фотография в газете, и что это за реальная жена? Солженицын ответил: «У нас с тобой был гражданский брак, а для меня, как для верующего человека, это никакого значения не имеет». Он, когда жил в Ростове-на-Дону, был такой атеист! А тут вдруг сделался верующим.

Галина Евгеньевна отдала мне, какие у нее были, письма Натальи Алексеевны Решетовской (сейчас они хранятся в редакции журнала «Молодая гвардия»).

«20. 05. 1997 г .

Сегодня совершила подвиг — впервые после 1 сентября 96 года переступила порог своей квартиры, и под ручку со своей сиделкой — ангелом моим-хранителем добралась до сбербанка. По хозяйству тоже вынуждена прибегать к помощи. Но тут уже не бескорыстной. Тут уж идут в ход солженицынские деньги, хотя они и жгут мне руки при сложившихся у нас отношениях. Но моей пенсии хватает лишь на оплату сиделки и квартиры. Продукты 2 раза в неделю мне приносит работница собеса.

Спор между мной и С., увы, не прекращается. По сути, спор этот между правдой и ложью. А.И. «погружается» в ложь все больше и больше. Чтобы это прекратилось, надо хоть один раз увидеться, но С., упорно этого не хочет. За 2,5 года, что он здесь, я видела и слышала его только по телевизору. Деньги на лечение, когда я при нем лежала 2 раза в больнице, приносила его супруга моим родным. Она стала навещать меня, когда я последний раз лежала в больнице, и врачи считали, что я могу умереть. «Мы дадим ей достойно умереть» — говорили они.

А.И. все перевернул с ног на голову и пытается сделать меня виноватой во всех на свете грехах. Его злит сам факт, что я пишу о нем, что я не уставала его защищать. Накрепко связал меня ГБ, несмотря на то, что в книге «Кремлевский самосуд», где опубликованы все документы ГБ по делу Солженицына, нет ни одного документа, меня компрометирующего. В отношении меня он безжалостен! Не вижу конца своим пыткам реабилитировать себя! Так что мои страдания идут по двум линиям: боли физической и боли душевной. Родные навещают меня редко и чаще всего оправдывают А.И.

Люди, с которыми я познакомилась сравнительно недавно, лучше понимают меня, чем мои родные».

«27. 11. 1997 г .

Отношение с Исаичем и его поведение не выдерживают никакой критики. Любовь, которая лежала в основе всех моих поступков, в том числе и написание мемуаров в защиту его, он подменяет моим, якобы, тщеславием. Писать ему бесполезно, он отвечает м и м о, каждый раз добавляя все новые и новые несправедливые нападки на меня. Всё это мало способствует моему физическому и душевному здоровью».

«25. 07. 2008 г .

Ну и досталось же от тебя Солженицыну! (Галина Евгеньевна ей неоднократно писала: «Не марай руки об этого грязного человека. Или уж пиши правду!» Называла его Хамелеоном. — Н.Б. ) К сожалению, в письмах и телефонных разговорах его ругают, но никто не решается об этом что-то написать. Вот и живу оклеветанная им. Мои книги выходят малыми тиражами, его — огромными. Верят не мне, а ему».

На последнем уведомлении о вручении письма (Галина Евгеньевна отравляла только заказные письма) вместо подписи Натальи Алексеевны стояла чужая подпись, и было разъяснение почтальонки, доставившей письмо: «Вручено мужу». Показывая мне, Галина Евгеньевна ужасалась: «Не ходячая, ослепла, — и на тебе, вышла замуж! Видать, кому-то ее архивы нужны. Что делают с ней, полумертвой!» Через полтора месяца Наталья Алексеевна умерла. Галина Евгеньевна пережила ее на четыре месяца.

И вот теперь вновь возвращаюсь к книге Г.П. Вишневской. Я не смогла ее дочитать, — это не книга, это ушат клеветы.

«В столовой уже с утра особый запах прокисшей еды. Столы накрыты клеенкой в липких пятнах. Несмотря на раннее утро, какие-то типы глушат пиво пополам с водкой. Да, это вам не Париж. Молча жду, когда кто-нибудь подойдет к столу. Сопровождающий меня администратор театра замер, видя как примадонна мрачнеет и с каждой минутой все больше погружается в тяжелые раздумья(!). Наконец подошла здоровенная тетка и, увидев, как я бумажкой вытираю грязь на столе, приняла позу «готов к труду и обороне»: ну что будем заказывать?»

Это ли не подлость? В 1972 году, а именно этот год описывает «примадонна», кто бы разрешил распивать в столовой спиртные напитки? И кто бы пришел напиться прямо с утра? Праздногуляющих не было, все работали. И клеёнка на столах — вымысел. Пластик был. А откуда взяться в столовой официантам: «Что будем заказывать?» Это не ресторан. В столовых — общая раздаточная стойка: получай блюдо, ставь на поднос и неси к столу. Поел, отнеси грязную посуду к другой стойке.

Читала я этот эпизод о пьянстве с утра, о грязи и мерзости, и вспомнила высказывание Солженицына в «Архипелаге»: «Нет на свете нации более презренной, более покинутой, более чуждой и ненужной, чем русская».

Что ж, пусть так, — и вы, нерусские, умчались от нас подальше. Ну и живите, где вам хорошо, где нации не презренны и не покинуты. Что же заставило вас возвращаться? Никто не преследовал вас за бугром, с продуктовыми сумками не стояли в очередях, не думали с утра: «Есть или не есть?»

Въезд Солженицына в проданную им Россию, мне никогда не забыть. С Владивостока начал, через Сибирь, Урал… И подносили ему разные прихвостни хлеб да соль. И похвалялись потом, как В.П. Астафьев:

«Солженицын приехал в Красноярск в два часа ночи, а в девять утра уже был у меня в деревне. С ним мне сразу стало легко. Ну конечно я что-то списывал на двадцать семь лет его отсутствия, делал какие-то скидки. Я что, спорить буду? Это некоторые у нас любят: спорил с самим Твардовским! Ну и дурак, что спорил. Я вот только слушал, когда судьба свела меня с ним, и заряд получил на всю жизнь».

Тут бы и встать перед ним на колени, покаяться, что в шестьдесят седьмом, после съезда писателей, где Солженицын всучивал каждому свое «Письмо съезду», вбежал Виктор Петрович к первому секретарю Пермского обкома Кириенко и, надрываясь, орал о халатности партии, пропустившей «таких гадов, как Солженицын». (Пермью Астафьев обласкан был выше крыши: две квартиры, обкомовский паёк. Но решил, что этого мало, уехал в Вологду и там объявил: «На Пермский обком надо пустить танки!»)

Получивший от встречи с Солженицыным «заряд на всю жизнь», Виктор Петрович переписал повесть «Пастух и пастушка». В издании 1970 года в ней говорилось, что Бориса похоронили посреди России. (Как это было высОко, как справедливо!) А в собрании сочинений 1999 года — Бориса уже, как собаку, выкинули из санитарного поезда. Да кто бы посмел? Узнай раненые, разорвали бы на куски врачей и санитаров!

Чуть позже Астафьев делился с критиком Курбатовым (тоже млеющим перед Солженицыным: аж за пуговички его ловил, распивая шампанское тет-а-тет): «Но самое страшное предстоит сказать мне в третьей книге («Прокляты и убиты»), как наше «поколение победителей» стало трусливым, мелочным, до кусочников доехало. Тут уже мне говорили: ну что еще кусочниками-то обзываешь! Это-то еще зачем? А я говорю: а кто же вы? Дадут к Дню Победы поллитру с бутербродом, и сжуете. Как же назвать? «Да ты-то, ты-то от другого куска, что ли?» А я, говорю, себя и не выделяю — из того же поколения. Всех сделали кусочниками».

Нет, у кого душа не маралась — не измарается. А Виктор Петрович, видать, давно подгнивал. «А ты, матушка, не догадалась консервов-то вложить — получала же пайку обкомовскую», — встретил он супругу в своей красноярской квартире, когда она прилетел из Вологды. — «Я сама не съела, часть, понемногу, что скопила, Иринке оставила — дети же у нее, немного Андрею дала, немного совсем — они и продукты-то покупают на день, поскольку не знают, где завтра жить будут… Но почти все банки, вон, в тех двух чемоданах, да один идет в контейнере…» (М.С. Корякина-Астафьева, «Знаки жизни». Красноярск, 2000 г .).

Те же куски и банки руководили и Солженицыным, когда в 1975 году он угодничал в Вашингтоне: «Бремя лежит на плечах Америки. Ход истории, хотите вы этого или нет, возложил на вас руководство миром!» Те же куски и банки маячили перед взором Вишневской, когда в США появилась ее книга «Галина».

* Автобиографическая книга Вишневской "Галина", написанная в 1982 году, была издана в пятнадцати странах, а в середине 90-х годов на ее основе композитор Мишель Ландовский создал одноименную оперу.

|

Комментариев: |