САМОРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ ЛЕСКОВ

«Лесков – писатель будущего»

«Лесков – писатель будущего»

Л.Н. Толстой

Природа писательского дара Николая Семёновича Лескова столь же таинственна, сколь и проста. Проста в том смысле, что слишком легко угадать и сословные, и географические границы, внутри которых только и мог талант Лескова явиться. Таинственным же Лесков является потому, что при всём этом он, орловский писатель, по строжайшему мнению Льва Толстого – "самый русский из русских писателей". Высоко оценивает его и «пролетарский» писатель Максим Горький: «Как художник слова Н. С. Лесков вполне достоин встать рядом с такими творцами литературы русской, каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров. Талант Лескова силою и красотой своей немногим уступает таланту любого из названных творцов священного писания о русской земле, а широтою охвата явлений жизни, глубиною понимания бытовых загадок её, тонким знанием великорусского языка он нередко превышает названных предшественников и соратников своих».

И при таких же оценках Лескова как выдающегося мастера Достоевским, Чеховым и многими другими классиками русской литературы – именно мастером, т.е. постигшим писательское мастерство в той степени, чтобы к любому своему замыслу его артистичнейше применить, из него не могло получиться. Талант его так остался именно природным и самородным.

Начав свою писательскую карьеру со статей и с этнографических заметок, он, проехавшись с поручением редакции «Северной пчелы» по Прибалтике, Польше и Франции, разочаровывается в своих «передовых воззрениях» и начинает писать что ни на есть злободневный политический роман «Некуда» о нигилистах. Но роман этот получился у него весьма неудачным именно с художественной точки зрения. А через шесть лет – в 1970-м – будучи уже автором таких блистательных повестей, как «Леди Макбет Мценского уезда» (1864), «Воительница» (1866), «Котин Доилец и Платонида» (1867), он публикует еще один свой не вполне удачный роман «На ножах» против всё тех же тех же нигилистов и против «вульгарного материализма».

То есть, будучи писателем глубоко органичным природе своего редкого таланта, он даже и со второй попытки не смог профессионально, как и подобает уже воистину состоявщемуся мастеру слова, исполнить поручение собственного неравнодушного ума и такого же своего гражданского чувства.

Такова была и сама его человеческая натура, чтобы ответы на тревожащие его вызовы текущего времени не формулировать, а черпать из глубин жизни такой, какая она на самом деле есть. Как, например, в «Соборянах» выход из противоречия между официальной – государевой – Церковью и Христом набожный Лесков находит не у современных ему религиозных ревнителей и мыслителей, а в невымышленном образе хоть и не слишком начитанного, но очень доброго и отзывчивого дьякона Ахилла.

В силу этих же своих свойств в конце своей жизни Лесков сознавался: «Льва Николаевича Толстого люблю, а толстовцев нет». Хотя отчасти и сам он был толстовцем, но – по-своему: «Меня никогда не смущает то, чего я с ним не могу разделять: мне дорого его общее, так сказать, господствующее настроение его души и страшное проникновение его ума».

Лучшие годы в его жизни, как вспоминает Лесков, подарила ему работа в компании «Шкотт и Вилькенс», позволявшая ему поездить по всей России, чтобы в дороге с жадным любопытством вступать в долгие беседы с людьми самыми случайными и самыми разными не только по сословному, а даже и этническому житейскому опыту.

В связи с этим осмелюсь предположить, что если бы Лесков получил академическое образование и привык свое миропонимание напитывать книжной мудростьюг, то был бы у нас еще один даже и, может быть, крупнейший писатель, но такого особого – не было бы. Хотя, будучи помощником столоначальника рекрутского ревизионного отделения в Киеве, он частным порядком слушает университетские лекции по архитектуре, живописи, экономике, сельскому хозяйству и многие иные. И более всего его увлекает древнерусское зодчество, иконопись, а также овладевает он малороссийским и польским языками, чтобы постичь тайны корней русского языка в тех глубинах, где у всех славянских народов язык был еще единым. Поэтому не только характеры его героев, а и сама художественная ткань его прозы воспринимаются не с кропотливым искусством созданными, а как чистейший результат самородного и абсолютно вольного его таланта.

Потому и очень разные по характеру своего творчества писатели, как Достоевский, Чехов, Ремизов и многие другие, лесковскою прозой вдохновлявшиеся, даже и отдаленно с ним ни в чем не схожи. Достоевский, например, утверждал, что помимо многого прочего у Лескова он перенял конструирование художественных образов и прорисовку характеров. Но очень уж особенные образы и характеры и у того, и у другого. И особая чеховская ирония ни чем не подтверждает то, что Чехов у Лескова учился именно иронии, а не только, как рассказывал он Горькому, «умению подсказать читателю оценки и выводы, мнения своего не навязывая».

Но и при общепризнанном влиянии прозы Лескова даже на самых выдающихся современных ему писателей, очень уж тяжко складывалась его собственная писательская судьба. Еще в молодости, сотрудничая с «Северной пчелой, он опубликовал статью о пожарах в Щукином и Апраксином дворах. И будучи по своему характеру лишенным всякого лукавства, потребовал от власти провести достаточное расследование, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть слухи о том, что виновниками пожара могут являться студенты-революционеры. И если радикальные демократы восприняли этот призыв как завуалированный донос, то сам Александр II увидел в Лескове, давшего негативную оценку также и работе пожарных, чуть ли не бунтаря. «Не следовало пропускать, тем более, что это ложь», – рассудил Император. И с тех пор Лесков был уже чужаком и для «демократов», и для «охранителей».

Тем более в штыки был принят его роман «Некуда», опубликованный в ту пору, когда он свои произведения еще подписывал псевдонимом Стебницкий. «Найдется ли теперь в России, кроме “Русского Вестника”, хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь выходящее из-под пера Стебницкого и подписанное его фамилией?», – вопрошал Д.И.Писарев.

И действительно, популярные журналы привыкли его сторониться. Не только оппоненты «демократов», а и они сами не видели в Лескове своего автора даже и когда его критика бюрократии, полиции, царевой позиции Синода и самого политического режима стала совсем уж непримиримой. Для тех и других его позиция была, опять-таки, слишком независимой, самородной. И если редкие критики вспоминали о нем, то – холодно, особо не вникая в его таинственную самобытность. А в глазах цензуры он предстает даже и столь опасным, что некоторые его издания запрещаются и конфискуются.

И это мучительнейшее испытание для крупнейшего писателя заканчивается лишь с его смертью.

«Лесков – писатель будущего», – предсказывал Толстой. И уже и в советский период при всем том, что сам Горький в публичных советах молодым писателям постоянно призывал читать именно лесковские произведения, широкое признание Лескова затянулось надолго. Лишь на волне пробуждения русского национального самосознания после победы в Великой Отечественной войне стали появляться исследования творчества и творческой биографии писателя, популяризирующие его литературное наследие. А в 1956-1958 наконец-то выходит даже и собрание его сочинений в одиннадцати томах…

Чтобы получить представление о своей планете и её дальнейшей судьбе, ученые бурят скважины в континентах и достают из их глубин слои древнейших отложений для изучения. Такими же бесценными и еще далеко не изученными кернами, таящими в себе многими веками формировавшиеся образцы русского умостроя и русской речи являются лесковские книги. Именно писатель Лесков как мало кто иной является не просто одним из символов России, а и хранилищем не мифологизированной, подлинной, из самой народной жизни зачерпнутой тайны русской души.

Чтобы получить представление о своей планете и её дальнейшей судьбе, ученые бурят скважины в континентах и достают из их глубин слои древнейших отложений для изучения. Такими же бесценными и еще далеко не изученными кернами, таящими в себе многими веками формировавшиеся образцы русского умостроя и русской речи являются лесковские книги. Именно писатель Лесков как мало кто иной является не просто одним из символов России, а и хранилищем не мифологизированной, подлинной, из самой народной жизни зачерпнутой тайны русской души.

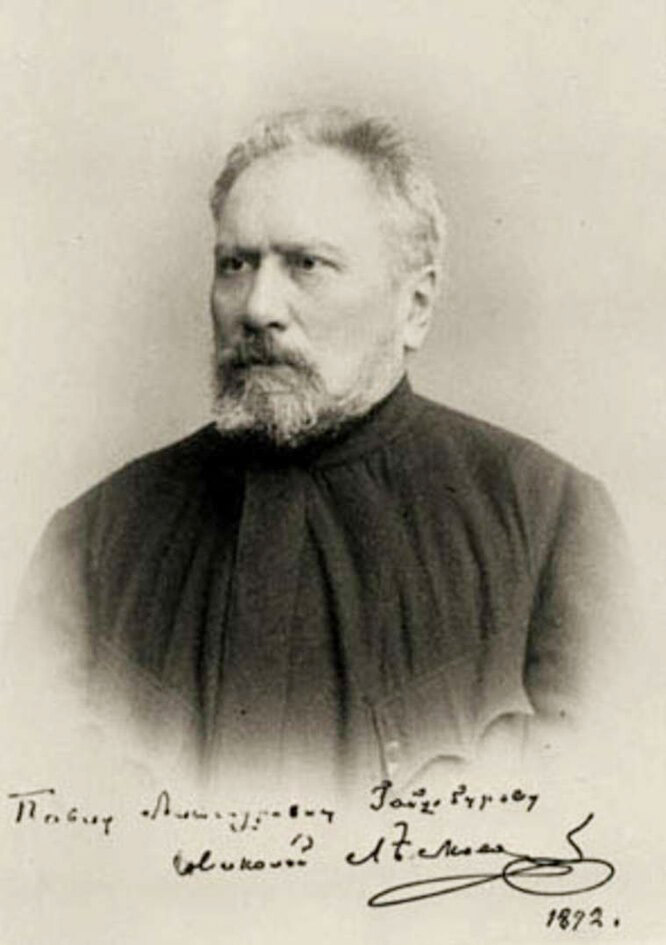

Вот у меня на столе лежит изданный еще к 180-летию весьма увесистое подарочное издание избранных произведений Н.С. Лескова «Ваш Лесков». Как и все книги этой серии издательской программы Международного Пушкинского Фонда «Классика» (а уже изданы помимо лесковской книги «Ваш Пушкин», «Ваш Гоголь», «Ваш Лермонтов», «Ваш А.К. Толстой», «Ваш Тютчев», «Ваш Салтыков-Щедрин», «Ваш Чехов», «Ваш Блок, Ваш Есенин и многие-многие другие книги!), лесковский том создавался не только для чтения, а чтобы и золото на его обрезе напоминало о величайшем для нас значении «самого русского из русских писателей». Богатейше проиллюстрирован тесковский том также жанровыми и портретными работами художников, современных Лескову и его героям, фотографиями современной им архитектуры, храмовыми интерьерами, многими, разных лет, портретами Лескова.

Важно и то, что научной основой Международного Пушкинского Фонда «Классика» является знаменитый Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук, возглавляемый авторитертнейшим знатоком нашей отечественной литературы Н.Н. Скатовым.

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"

![]() Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"

Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"