Холодным и ветренным воскресным утром я шла на выставку в Новую Третьяковку в надежде, что мало кому придет в голову та же мысль, что и мне. Я ошиблась. В кассу стояла длиннющая очередь. Выставка называлась чуть иронично и снисходительно: «Пленники красоты»*, но публика все шла и шла, стремясь своими глазами увидеть то, что кураторы проекта определили как «салонно-академическое искусство». Люди покупали дорогой каталог, в который по западному примеру были включены и статьи специалистов, и репродукции произведений, представленных на выставке. Публика хотела понять, что плохого в «плененности красотой». Интернет пестрил насмешливыми комментариями к выставке, среди наиболее часто встречающихся определений было слово «слащавый».

Холодным и ветренным воскресным утром я шла на выставку в Новую Третьяковку в надежде, что мало кому придет в голову та же мысль, что и мне. Я ошиблась. В кассу стояла длиннющая очередь. Выставка называлась чуть иронично и снисходительно: «Пленники красоты»*, но публика все шла и шла, стремясь своими глазами увидеть то, что кураторы проекта определили как «салонно-академическое искусство». Люди покупали дорогой каталог, в который по западному примеру были включены и статьи специалистов, и репродукции произведений, представленных на выставке. Публика хотела понять, что плохого в «плененности красотой». Интернет пестрил насмешливыми комментариями к выставке, среди наиболее часто встречающихся определений было слово «слащавый».

Взгляд свысока на зрителя, падкого до разного рода красивостей, понятен. Но сегодня проблема «знатоков» и «дилетантов» не сводится к проблеме профессионального искусствоведческого подхода и наивных зрительских пристрастий, она заключена глубже. Разумеется, конфликт между профессионалами и публикой в определенном смысле неизбежен, но в данном случае он был словно нарочно подчеркнут списком лекций, которые предлагают искусствоведы, работающие в Новой Третьяковке, всем остальным. В этом списке были перечислены разнообразные формы современного процессуального искусства и искусства объекта, известные специалистам, но не делалось не малейшей попытки рассказать публике о том, что ее действительно волнует, разобраться в чем разница между красотой и красивостью.

| «...У нас все попытки уничтожить культуру воссоздания реальности воспринимаются с чисто провинциальным энтузиазмом. К сожалению, защищать сегодня традиционные нормы эстетического вкуса означает прослыть человеком примитивным, защищать же намеренный примитив — самый верный способ показаться тонким ценителем эстетического. Следуя этой перевернутой логике, вас заподозрят чуть ли не в умственной отсталости, если вы рискнете не согласиться с намеренным раскультуриванием живописи, с засильем воинствующего дилетантизма». |

Мне кажется, что проблема соотношения профанного и профессионального восприятия искусства сложнее, а история смены зрительских пристрастий может быть рассмотрена как параллель истории мирового искусства. И в каждый период проблематика, интересующая нас, будет насыщаться новыми темами. В этой работе мы выберем только один аспект: формирование знаточеских оценок произведений искусства в самом начале Нового времени, в Италии XIV — XVI столетий.

Как известно, это было время формирования новой интеллигенции, не связанной больше с университетской наукой, но стремящейся к созданию (и создавшей!) основы новоевропейской гуманитаристики — филологии, истории, философии. Я говорю о гуманистах, чье наименование происходит от круга изучаемых ими предметов — studia humanitatis , наук о человеке. Однако, исследование их эстетических предпочтений не входит в мою задачу, достаточно будет сослаться на то, что они ясно осознавали себя интеллектуальной элитой и вели постоянную полемику с «невеждами», к которым чаще всего относили более традиционно воспитанную старую и вполне средневековую по своим позициям университетскую «научную общественность». Критика невежд — совершенно особый жанр в гуманистической традиции. Критика «тех, кто без основания хочет казаться знающим» сближалась с критикой «бессмысленной толпы». Но были в это время и другие «невежды», которые не знали обычных гуманистических дисциплин, связанных с филологией и риторикой, они не обращались к древним источникам в поисках интересных программ для своих произведений, но было у нипх и свое знание, и своя правда, они ощущали свою особую избранность и даже противопоставляли себя филологической интеллектуальной элите своего времени. Речь идет о художниках. Их самосознание сформировалось в эпоху Ренессанса, времени, когда впервые ремесленная (плебейская в точном смысле слова) оценка произведений искусства стала претендовать на элитарность.

Произошло это не сразу. Так, например, автор XIV столетия, Ченнино Ченнини, пытался еще обосновать высокое положение живописи через ее сопоставление с творческой свободой поэта, имеющего несравненно более высокий социальный статус в глазах его современников. Автор XV века, Леон Баттиста Альберти, считал, что художник должен заимствовать у своих более образованных знакомых идеи для исторических, мифологических и сюжетно-тематических композиций («историй»). Но уже Леонардо да Винчи на рубеже XV и XVI столетия ярко выступает в защиту права живописи называться подлинной наукой, споря и с поэзией, и с царством «обманчивых мысленных наук», то есть философией и теологией.

Произошло это не сразу. Так, например, автор XIV столетия, Ченнино Ченнини, пытался еще обосновать высокое положение живописи через ее сопоставление с творческой свободой поэта, имеющего несравненно более высокий социальный статус в глазах его современников. Автор XV века, Леон Баттиста Альберти, считал, что художник должен заимствовать у своих более образованных знакомых идеи для исторических, мифологических и сюжетно-тематических композиций («историй»). Но уже Леонардо да Винчи на рубеже XV и XVI столетия ярко выступает в защиту права живописи называться подлинной наукой, споря и с поэзией, и с царством «обманчивых мысленных наук», то есть философией и теологией.

Отвлеченная образованность в глазах теоретиков искусства XVI века уже не выдерживает сравнения с профессиональным мастерством художника, и именно поэтому Джорджо Вазари посвящает множество рассуждений защите изобразительного искусства как самостоятельной сферы интеллектуальной активности, если использовать современное выражение.

Отвлеченная образованность в глазах теоретиков искусства XVI века уже не выдерживает сравнения с профессиональным мастерством художника, и именно поэтому Джорджо Вазари посвящает множество рассуждений защите изобразительного искусства как самостоятельной сферы интеллектуальной активности, если использовать современное выражение.

Ситуация меняется кардинальным образом, главный же принцип изменения заключается в том, что художники заменяют прежнюю цеховую замкнутость не попыткой пробиться в круги интеллектуалов, а стремлением собственное профессиональное сообщество поднять до уровня подлинной элиты общества. Характерно, что и отношение к гуманистической элите, к «образованным», теперь становится двойственным. Все чаще именно с ними спорят художники о праве на истинное суждение о произведении искусства, подразумевающее не только и не столько общую эрудицию, сколько знание законов ремесла и умение со знанием дела судить о предмете. Именно профессиональное мастерство людей, реально создающих произведения искусства, становится условием права судить о нем.

Не случайно к середине XVI столетия появляется первое противопоставление профессионалов и дилетантов, когда именно позиция художников, их понимание произведений и их умение оценивать качество изображения начинают рассматриваться как более высокие по сравнению с обычными нормами отношения к искусству. Принципиально важно, что оппонентами в этом случае оказывались именно «образованные», прежде так чтимые литераторы. Приятные, слишком литературные и изысканные выражения кажутся Вазари претенциозными, более того, сама рафинированность, утонченность, delicatezza, писателей для него достоинство весьма сомнительное. Есть и в принятой «правильной» речи что-то искусственное, даже вычурное, во всяком случае, специально отобранное и далекое от самого предмета разговора. Предмет же этот (практически новый для научной литературы, для всего круга «studia humanitatis») – это изобразительное искусство и рождающаяся здесь и сейчас наука о нем. Спор о языке был спором о праве искусства, часто относимого к кругу «механических», быть самостоятельным предметом теоретического анализа. «Слова и выражения» диктует сам предмет, а вовсе не представления о подобающей в литературно образованном кругу лексике. Вазари хочет «на своем языке использовать собственные выражения наших художников» (1).

И его цель заключается в том, чтобы сохранить память о выдающихся современниках, о целом мире, который впервые осознал себя совершенно особой средой со своим профессиональным языком, достойным того, чтобы рассказать на нем о том, что раньше интересовало лишь узкий круг мастеров цеха, а теперь заслуживает право стать достоянием всех.

Актуальная во времена альбертиевских иногда скрытых, а иногда и явных выпадов против схоластической («философской») абстрактности защита права говорить «как художники» становится подтверждением права художественной элиты принадлежать к новому сообществу элиты интеллектуальной. Это право нельзя приобрести по наследству, но его можно заслужить личной доблестью, понимаемой как синоним высокого профессионализма. Идущее от латинской традиции представление о доблести ( virt u) переосмысливалось в это время как идеал человека, проявляющего высший артистизм во владении своим ремеслом ( uomo virtuoso ). И то, что именно «наиболее знаменитые живописцы, ваятели и зодчие» имеют такое право, имеют его с большим основанием, чем кичащиеся собственной утонченностью «писатели», для Вазари было очевидно.

Для Вазари «референтная группа» — это всегда либо «понимающие», либо профессионалы. При этом явно, что знатоками он считает тех, чьи оценки приближаются к уровню суждения о произведении и способности его по-настоящему увидеть, отличающей настоящих мастеров. Тезис Альберти «будем говорить как художники» приобретает здесь принципиальный смысл, поскольку лишь художники имеют право судить, а обычный зритель должен прислушиваться к их суждениям и стараться оценивать работы, исходя из того, что мастера в них ценят.

Когда ренессансный автор перечисляет высокие качества произведений, он самым внимательным образом останавливается на их техническом уровне, на том, что в первую очередь привлекает профессионалов, постоянно повторяя, что произведение «ценится среди всех художников» (2) или получило одобрение «художников и людей, понимающих в искусстве» (3).

В этот период, разумеется, еще не сформировалось романтическое противостояние творческой элиты и «всех остальных». Художники еще не относят себя к «касте браминов» по примеру романтиков, но они уже достаточно высокого себя ценят, чтобы претендовать на общезначимость своих цеховых критериев. В романтической традиции элитарность оценки всегда несет на себе печать особой замкнутости цеха творцов, противопоставивших себя мещанскому зрителю, обывателю. В Ренессансе это цех профессионалов, лишь недавно вышедший (и то не до конца) из положения обычного ремесленника, он не столько противостоит обычному человеку, сколько гуманитарной элите, позволяющей себе по традиции относиться к художникам свысока.

Эта позиция целиком полемична, она пронизана огнем споров о роли и величии изобразительного искусства, и в этой попытке защитить право на звание высокого искусства, а не просто ремесла, ее историческая правда. Романтики в этом смысле слишком уже близки к декадентской самозамкнутости, они завершают спор эпохи, ренессансные авторы его начинают. Во всяком случае, вопрос об элитарной и обычной оценке ставится не в социальном плане, а в профессиональном, это своеобразная трансформация ремесленной гордости за профессию в вопрос об истинном суждении, а не проблема противостояния обыденных людей и демиурга-художника.

Эта позиция целиком полемична, она пронизана огнем споров о роли и величии изобразительного искусства, и в этой попытке защитить право на звание высокого искусства, а не просто ремесла, ее историческая правда. Романтики в этом смысле слишком уже близки к декадентской самозамкнутости, они завершают спор эпохи, ренессансные авторы его начинают. Во всяком случае, вопрос об элитарной и обычной оценке ставится не в социальном плане, а в профессиональном, это своеобразная трансформация ремесленной гордости за профессию в вопрос об истинном суждении, а не проблема противостояния обыденных людей и демиурга-художника.

Способы восприятия произведений изобразительного искусства гуманистической (преимущественно, филологической) элитой пребывали целиком в пределах его сюжетной основы. В этом смысле они были одновременно и наследниками позднесредневековой традиции усложненного аллегорического истолкования изображений и предшественниками будущих последователей иконологического метода, интересовавшихся лишь областью сложных литературно-мифологическим программ, но художественным уровнем их воплощения. И гуманисты в той мере, в которой они еще не осознали себя неким общим целым с профессиональными художниками, равнодушны к проблеме мастерства.

Что же касается позиций интеллектуальной элиты, гуманистов, то профессиональные оценки еще не стали для них оценками референтной группы, внутренне они считают себя гораздо выше их, стараясь не замечать качества технического воплощения замысла, сосредоточив все свои усилия на литературной основе произведения. Не способны по-настоящему видеть произведение и профаны, люди с «простоватым» восприятием, которых восхищает лишь гладкая отделка или избыточная позолота, которая, по мнению профессионалов, только убивает художественную выразительность произведения. Тема мастерства, которое ценится выше золота, стала предметом специальной статьи Я. Бялостоцкого, рассмотревшего эту тему и на примере появления новой традиции миметической имитации блеска металла, и на эстетической проблематике новых появления новых оценок самого ремесла.

Что же касается позиций интеллектуальной элиты, гуманистов, то профессиональные оценки еще не стали для них оценками референтной группы, внутренне они считают себя гораздо выше их, стараясь не замечать качества технического воплощения замысла, сосредоточив все свои усилия на литературной основе произведения. Не способны по-настоящему видеть произведение и профаны, люди с «простоватым» восприятием, которых восхищает лишь гладкая отделка или избыточная позолота, которая, по мнению профессионалов, только убивает художественную выразительность произведения. Тема мастерства, которое ценится выше золота, стала предметом специальной статьи Я. Бялостоцкого, рассмотревшего эту тему и на примере появления новой традиции миметической имитации блеска металла, и на эстетической проблематике новых появления новых оценок самого ремесла.

Важно отметить, что столкновение двух типов отношения к материалу, воплощенных в консервативной ювелирной отделке позолотой у Гиберти и новом стремлении подчеркнуть своеобразие его природного характера, найти присущую самому материалу художественное качество (Донателло, а позже и знаменитое нон-финито Микельанджело) имело свою предысторию.

Техническое совершенство, которого достигали средневековые мастера поражает. Но для них оно было естественной цеховой добродетелью, именно ремесленным умением достичь совершенства. Они не рассматривали свое владение материалом, свои виртуозные методы его обработки как проявление художественности. «Арс» оставалось еще мастерством, но не искусством. Отсюда и равнодушие к природным свойствам материала, даже равнодушие к техничности своей обработки — как позже Гиберти гордился, что тщательно отделывал (т.е. золотил, а тем самым мешал воспринять подлинную виртуозность своей техники работы в бронзе) рельефы, так и средневековые мастера скрывали сырой материал. Полихромия, как и во времена античности, была нормой.

Сегодня мы смотрим на эти работы, которые по большей части утратили следы маскирующей их фактуру раскраски, и наше новое восприятие их выразительности гораздо ближе тому, которое было рождено в итальянской культуре Кватроченто. Мы, разумеется, можем представить себе их в подлинном виде, а профессиональные реставраторы могут этот вид восстановить, но нам они больше не кажутся без реставрационных усилий реконструировать их первоначальный облик «неукрашенными» (как говорили в ту эпоху). Виртуозность и артистизм исполнения существовалм, но не получали адекватной оценки. Для наступившей новой эпохи характерно, что Вазари гораздо выше, чем усилия Гиберти по сокрытию материала скульптуры с помощью обильного золочения, ценит уровень пластического мышления Донателло. Он ценит выразительную художественную форму. Сам уровень мышления в материале. Не случайно он лишь бегло описывает сюжет, что особенно контрастно выглядит по сравнению с дошедшими до нас античныеми экфразами, описания произведений искусства, например, «Картинами» Филостратов. Произведение искусства для Джорджо Вазари становится значимым настолько, что все подчинено его описанию. Мысль никогда не отвлекается от поверхности изображения, как это было у эллинистических авторов, чье внимание целиком поглощено литературной стороной изображенного и которые почти не описывают качество исполнения.

Сегодня мы смотрим на эти работы, которые по большей части утратили следы маскирующей их фактуру раскраски, и наше новое восприятие их выразительности гораздо ближе тому, которое было рождено в итальянской культуре Кватроченто. Мы, разумеется, можем представить себе их в подлинном виде, а профессиональные реставраторы могут этот вид восстановить, но нам они больше не кажутся без реставрационных усилий реконструировать их первоначальный облик «неукрашенными» (как говорили в ту эпоху). Виртуозность и артистизм исполнения существовалм, но не получали адекватной оценки. Для наступившей новой эпохи характерно, что Вазари гораздо выше, чем усилия Гиберти по сокрытию материала скульптуры с помощью обильного золочения, ценит уровень пластического мышления Донателло. Он ценит выразительную художественную форму. Сам уровень мышления в материале. Не случайно он лишь бегло описывает сюжет, что особенно контрастно выглядит по сравнению с дошедшими до нас античныеми экфразами, описания произведений искусства, например, «Картинами» Филостратов. Произведение искусства для Джорджо Вазари становится значимым настолько, что все подчинено его описанию. Мысль никогда не отвлекается от поверхности изображения, как это было у эллинистических авторов, чье внимание целиком поглощено литературной стороной изображенного и которые почти не описывают качество исполнения.

Картины для Филостратов остаются лишь поводом, не становясь предметом. И отношение к ним сознательно противопоставляется в античности суждениям профессионалов, «ремесленников», что объяснимо в конечном счете низким социальным статусом последних и общим пренебрежительным отношением к технэ, ремеслу. В тот исторический момент, когда на смену средневековому символизму приходило искусство, ориентированное на изображение видимого мира, впервые возникла и проблема восприятия искусства, ориентированного не на предстоящего перед иконой, но на зрителя, созерцающего картину. Именно это повлекло за собой принципиально новую проблему, проблему оценки качества изображения. Разумеется, все сказанное о специфике восприятия ремесленной стороны изображения в эпохи, предшествующие Возрождению, вовсе не означает, что ничего иного в истории культуры античности или Средних веков не было. Естественное для человека, живущего в условиях высокой цивилизации, внимание к мастерству исполнения переносилось и на произведения «механических искусств», к которым традиционно относились искусства изобразительные, но это внимание к качеству сделанности было чем-то вытесняемым. Всегда чувство низкого статуса художника определяет специфику восприятия его произведения. Происходит это влияние не совсем обычным для нашего современного отношения к искусству способом, через нейтрализацию, если позволительно будет употребить здесь это слово, материального, вещественного слоя искусства.

Античный автор специально подчеркивает отличие понятий «мимесис-воображение» и «мимезис-ремесло». Первое дано человеку от природы, его можно развивать. По сути дела это образное мышление, то есть духовная способность. Подражание, по Филострату, «есть деятельность ума, мышление образами». Это та способность, которую ценит интеллектуальная элита, но совершенно иное — подражание-ремесло, которому специально обучаются и которое свойственно только мастерам, ремесленникам. Они учатся воспроизводить похоже, но навыки этого умения, равно как и критерии оценки его результатов, никого кроме них не интересуют и интересовать не должны. Здесь фактически повторяется знаменитый лукиановский спор Скульптуры с Образованностью, спор малодостойного, грубого и, по сути дела, рабского физического труда с высокой способностью к интеллектуальному действию. В развитых формах филостратовский мимезис-воображение еще больше приближается к тому, что последующая традиция будет именовать «свободными искусствами», становясь умением не только ярко и образно представлять себе реальность, но описывать любой предмет устно или письменно, как бы воспроизводя его идеальным образом.

Античный автор специально подчеркивает отличие понятий «мимесис-воображение» и «мимезис-ремесло». Первое дано человеку от природы, его можно развивать. По сути дела это образное мышление, то есть духовная способность. Подражание, по Филострату, «есть деятельность ума, мышление образами». Это та способность, которую ценит интеллектуальная элита, но совершенно иное — подражание-ремесло, которому специально обучаются и которое свойственно только мастерам, ремесленникам. Они учатся воспроизводить похоже, но навыки этого умения, равно как и критерии оценки его результатов, никого кроме них не интересуют и интересовать не должны. Здесь фактически повторяется знаменитый лукиановский спор Скульптуры с Образованностью, спор малодостойного, грубого и, по сути дела, рабского физического труда с высокой способностью к интеллектуальному действию. В развитых формах филостратовский мимезис-воображение еще больше приближается к тому, что последующая традиция будет именовать «свободными искусствами», становясь умением не только ярко и образно представлять себе реальность, но описывать любой предмет устно или письменно, как бы воспроизводя его идеальным образом.

Идущая от поздней софистики традиция описания вымышленных произведений искусства так, словно они реальны, традиция «живого» литературного описания, умения «подражательно» (mimeto), то есть очень красочно и ярко, очень «похоже» представить себе и описать произведения искусства, сохраниласть в «Картинах» Филостратов.

Но в эпоху Ренессанса поностью меняется вся культурная ситуация, снимая противоположность ремесленного и интеллектуального труда. Иным становится социальный статус художника. Новое положение профессионального художника получило отражение и во множестве других характерных для ренессансной художественной теории проблем, но одна из них имеет особое значение. Речь идет о появлении первых серьезных размышлений о восприятии произведения искусства и о взаимоотношении художника и публики. Пока еще рано говорить о формировании художественной критики, но некоторые предпосылки для ее вычленения в самостоятельную дисциплину уже достаточно определены. В Ренессансе, разумеется, еще не существовало конфликта публики и художника, чьи произведения она не понимает. Конечно, переосмысление механических и свободных искусств не пришло сразу. Традиционное противопоставление двух типов искусств сохраняется и в Ренессансе. И когда Альберти говорит: «Мне хочется, чтобы живописец был как можно больше сведущ во всех свободных искусствах, но прежде всего я желаю, чтобы он узнал геометрию» (4), он невольно присоединяется именно к этой традиции. Уже само противопоставление живописца и свободных искусств показательно. К воззрениям Альберти мы вернемся ниже, пока же отметим, что ренессансная трактовка художественного творчества формировалась на фоне очень глубоко укорененной традиции, обосновывающей принадлежность искусства изобразительного к «механическим» искусствам.

Дополнительный негативный оттенок понятию «механическое искусство» сообщается еще и тем, что в староитальянском языке слово «meccanico» приобретает значение «необразованный, грубый» (5). Здесь есть перекличка с греческой традицией, где скульптор или живописец назывался «banausos», то есть ремесленник, занятый механическим трудом. В более широком контексте этот термин тоже означал все низкое и вульгарное. Однако ситуация кардинальным образом меняется в Кватроченто. Альберти уже противопоставляет людей «с умом тонким и с дарованием к живописи» и людей грубых, «от природы мало способных к этим благороднейшим искусствам» (6). Естественно, живопись здесь уже не трактуется как ремесло, «механическое искусство», но становится одним из благородных свободных искусств.

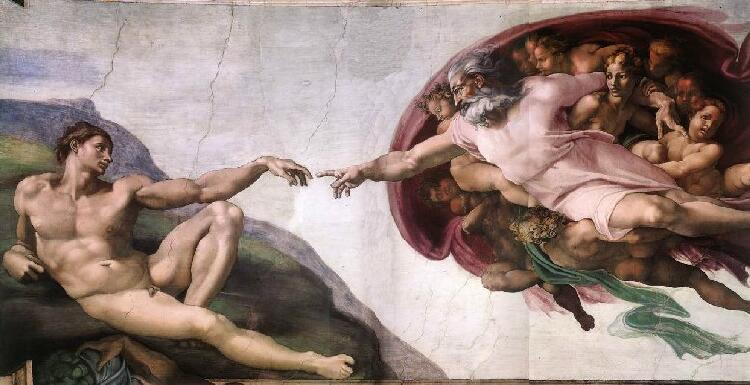

Альберти, кстати, был единственным художником, изучившим и «тривиум», и «квадривиум», то есть все семь классических «свободных искусств». На новом историческом уровне эта проблема вновь возникла в момент формирования русской академической школы. Не случайно для Петра I «академия художеств» означала по сути дела академию искусств «механических», рисование занимало вполне подсобную роль в изучении науки навигации или картографирования, ему обучали, но обучали как вспомогательной дисциплине и «художества» включали в себя ряд ремесел. Позже, ближе к моменту создания шуваловской академии «Трех знатнейших художеств», русская культура очень быстро повторила путь европейской традиции сближения свободных искусств и искусств изобразительных, приравнивания живописи, скульптуры и архитектуры к благородным занятиям. В теории второй половины XVIII века акцент делается и на осознании благородства занятия изобразительными искусствами. Художник переставал быть просто ремесленником, но становился на уровень образования своего времени. Микеланджело изучал Данте, Петрарку, Бокаччо. Первые стихи он написал под впечатлением канцон Петрарки. Микеланджело поэт и Микеланджело скульптор, в каждом из искусств он доводит все до предельной ясности выразительных средств, он ничуть их не смешивает, напротив, его поэтический язык чужд описательности и зримости образов, а когда он прибегает к этому приему, то подчеркнуто теоретичен и философичен, он с его помощью высекает высокую поэзию литературного образа, он не смешивает здесь жанры, как не смешивает их и в своем пластическом творчестве. Вся его сюжетика в скульптуре подчинена форме и материалу, он прекрасно понимает, что это уже иной материал. Он не прибегает к помощи мраморщиков, а сам высекает свои произведения, поскольку только так он может воплотить свой замысел с предельным совершенством, это работа каменотеса и Микеланджело вполне понимает необходимость тяжелого физического труда, необходимость ремесла. Понимает и ничуть этого не стесняется.

Альберти, кстати, был единственным художником, изучившим и «тривиум», и «квадривиум», то есть все семь классических «свободных искусств». На новом историческом уровне эта проблема вновь возникла в момент формирования русской академической школы. Не случайно для Петра I «академия художеств» означала по сути дела академию искусств «механических», рисование занимало вполне подсобную роль в изучении науки навигации или картографирования, ему обучали, но обучали как вспомогательной дисциплине и «художества» включали в себя ряд ремесел. Позже, ближе к моменту создания шуваловской академии «Трех знатнейших художеств», русская культура очень быстро повторила путь европейской традиции сближения свободных искусств и искусств изобразительных, приравнивания живописи, скульптуры и архитектуры к благородным занятиям. В теории второй половины XVIII века акцент делается и на осознании благородства занятия изобразительными искусствами. Художник переставал быть просто ремесленником, но становился на уровень образования своего времени. Микеланджело изучал Данте, Петрарку, Бокаччо. Первые стихи он написал под впечатлением канцон Петрарки. Микеланджело поэт и Микеланджело скульптор, в каждом из искусств он доводит все до предельной ясности выразительных средств, он ничуть их не смешивает, напротив, его поэтический язык чужд описательности и зримости образов, а когда он прибегает к этому приему, то подчеркнуто теоретичен и философичен, он с его помощью высекает высокую поэзию литературного образа, он не смешивает здесь жанры, как не смешивает их и в своем пластическом творчестве. Вся его сюжетика в скульптуре подчинена форме и материалу, он прекрасно понимает, что это уже иной материал. Он не прибегает к помощи мраморщиков, а сам высекает свои произведения, поскольку только так он может воплотить свой замысел с предельным совершенством, это работа каменотеса и Микеланджело вполне понимает необходимость тяжелого физического труда, необходимость ремесла. Понимает и ничуть этого не стесняется.

| «...Я предпочитаю среди всего этого оставаться дилетантом и выставивать общую с простыми людьми очередь за билетами на выставку «Пленники красоты», но привлекает меня там не налет слащавости, не красивость, а сохранившаяся профессиональная традиция, то уважение к ремеслу, которое было открыто ренессансной художественной теорией, продолжено академической педагогикой эпохи ее расцвета и так нужно сегодня уставшему от агрессии непрофессионализма зрителю». |

Сегодня представления об элитарном и профанном полностью поменялись. И современный критик с иронией замечает, что отсутствие на холстах одного из современных художников ценимого знатоками обильного слоя «вкусной», «культурной», «драгоценной живописи», возможно, и раздражает людей, привыкших мыслить традиционно, но для художника в этом отказе есть принципиальный пункт, связанный с отходом от диктата «школьного закона» (7).

Негативное отношение «новой» критики к профессиональной дисциплине, трактуемой как «школьность», неизбежно ведет к еще более резкому падению уровня профессионального мастерства, который и так у нас достаточно низок. В распространенной версии «свободного творчества» элементы творческой дисциплины, усвоенной во время обучения, предстают безнадежно устаревшими и даже отмеченными печатью банальности. Зато тенденция к замене культуры живописного мастерства намеренной аляповатостью, агрессией подчеркнуто «неживописного» материала с некоторых пор называется «верным отражением реальности».

Агрессия подчеркнуто «неживописного» материала, демонстрирующего свою «всамделишность», подчеркивает неподлинность живописной иллюзии, которая на глазах зрителя распадается на ряд случайно собранных бросовых материалов. Иллюзия изображения трансформируется в грубую бутафорию, а смонтированная из готовых деталей, так называемых «реди-мейд» (в данном случае — макулатуры и старого хлама), композиция отрицает принцип изобразительности, поскольку каждый предмет как бы представляет сам себя. Реальность же этих, если так можно выразиться, «изобразительных средств» подчеркивает условность изображения. Соответственно и основой произведения становятся не сюжет, а средства, используемые художником.

У нас все попытки уничтожить культуру воссоздания реальности воспринимаются с чисто провинциальным энтузиазмом. К сожалению, защищать сегодня традиционные нормы эстетического вкуса означает прослыть человеком примитивным, защищать же намеренный примитив — самый верный способ показаться тонким ценителем эстетического. Следуя этой перевернутой логике, вас заподозрят чуть ли не в умственной отсталости, если вы рискнете не согласиться с намеренным раскультуриванием живописи, с засильем воинствующего дилетантизма. По крайней мере это будет признак вашей отсталости от умственных усилий наших законодателей мод. Но в этой «отсталости» есть что-то более привлекательное, чем в восторгах тонких ценителей вкусовых качеств «кипящего керосина» новейших исканий.

Я предпочитаю среди всего этого оставаться дилетантом и выставивать общую с простыми людьми очередь за билетами на выставку «Пленники красоты», но привлекает меня там не налет слащавости, не красивость, а сохранившаяся профессиональная традиция, то уважение к ремеслу, которое было открыто ренессансной художественной теорией, продолжено академической педагогикой эпохи ее расцвета и так нужно сегодня уставшему от агрессии непрофессионализма зрителю.

* На выствке демонстрировались картины Карла Брюллова, Ивана Хруцкого, Ивана Айвазовского, Константина Маковского, Генриха Семирадского, Василия Поленова, Юлия Клевера, Федора Бронникова., всего около 70 произведений, 33 из которых принадлежат Третьяковской галерее

(1)Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: В 5 тт. / Пер. А.И. Венедиктова и А.Г. Габричевского; под ред. А.Г. Габричевского. М.: ТЕРРА, 1993. Вступление ко всему сочинению. Т. 1. С. 50.// Va sari G. Vite dei piu eccelenti pittori, scultori ed architetti. A cura di G. Milanesi. (1906). Firenze , 1985. Vol . 1–10. Vol. 1. P. 105;

(2) Жизнеописание Мино да Фьезоле, скульптора // Vasari G. Le opere… Vol. 2.

P. 124; Вазари Д. Жизнеописания … Т. 2. С. 534.

(3) Жизнеописание Филиппо Брунеллеско, флорентинского скульптора и архитектора // Vasari G. Le opere… Vol. 2. P.332; Вазари Д. Жизнеописания … Т. 2. С. 187.

(4)Альберти Л. – Б. Три книги о живописи // Эстетика Ренессанса: Антология. Т . 2. С . 334.

(5)Curtius E.R. European Literature and the Latin Middle Ages / Trans. by W. R. Trask. New York ; Evanston ; Harper & Row, publishers, 1953. P. 37. N. 2.

(6)Мастера искусства об искусстве . Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов в семи томах / Под общ. ред. А.А. Губера и др. В 7 тт. М.: Искусство, 1966–1970.Т. 2. С. 32.

(7)Мейланд В. Вступительная статья к каталогу выставки И. Лубенникова. М., 1987.

|

Комментариев: |