«Птенцы пороховых годов»

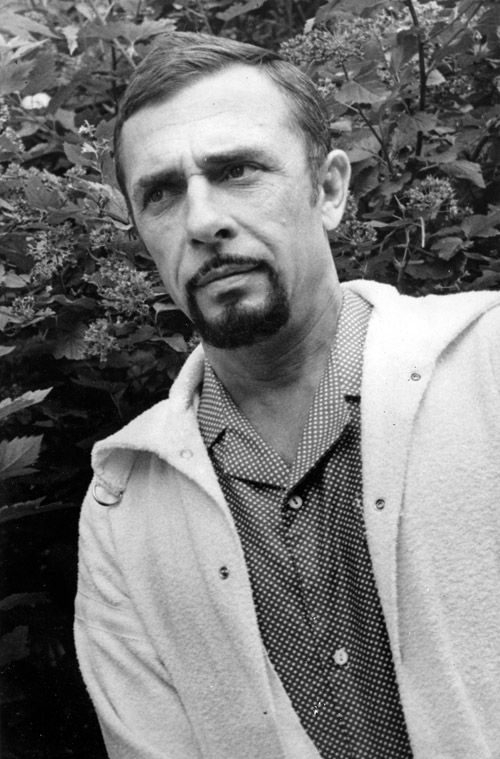

Великая Отечественная война в творчестве брянского поэта А. С. Дрожжина (1937–1994)

Не из окопа, по-своему, увидело войну и её последствия поколение детей, родившихся в тридцатых. Анатолий Дрожжин родился в 1937-м. Бомбежки и оккупация, Белоруссия, голодная и разрушенная, — туда семью угнали немцы. Беженцы. Страшное слово. А что за ним? Во все времена:

Не из окопа, по-своему, увидело войну и её последствия поколение детей, родившихся в тридцатых. Анатолий Дрожжин родился в 1937-м. Бомбежки и оккупация, Белоруссия, голодная и разрушенная, — туда семью угнали немцы. Беженцы. Страшное слово. А что за ним? Во все времена:

Слёзы женщин, страшный вой металла

Я в душе навеки сохраню…

По каким дорогам не мотало

Нашу деревенскую родню!

Как цыгане табором, спешили.

От войны уйдёшь ли далеко?

Помню, что дома были большие —

Слишком уж горели высоко.

А самые тяжёлые в «Беженцах», стихотворение так и называется, строки — о равнодушии к людскому горю:

Кто-то обнимал нас на пороге.

Кто-то не пускал на свой порог.

В военной лирике поэта — рассказ о себе, ребятах, которые росли после войны, разделяя все тяготы и заботы восстанавливающейся страны, рассказ о вдовах, об инвалидах. О многом. Он не боялся никаких тем, показывая ту правду, не всегда лицеприятную, которой жил народ. Тот народ, которым Анатолий Дрожжин невероятно гордился и восхищался.

С первого прочтения поэтического сборника «Жизнь моя, как песня русская» меня поразило достоинство, живущее в каждой строке этого очень красивого, сильного, талантливого человека. И бесшабашная, я бы сказала, уникальная по своей всеохватности жажда жизни. А в стихотворениях, так или иначе связанных с Великой Отечественной войной, далеко не всегда напрямую ей посвящённых, она особенно зримо проявляется. Стихотворение «Поздняя весна»:

Отцы нас не носили на руках,

на блюдечках наук не подносили.

В двенадцать мы пахали и косили,

с достоинством ходили в мужиках.

Тоска по детству, которого не было? Нет. Гордость, что сдюжили, сумели. Как взрослые, пахали и косили. Курили, чтобы не думать о еде. Дрожжин пишет, что в поэты опоздали — некогда было ими становиться, сам Пегас скрывался от них, чтоб пахать не заставили. Но ведь и это сумели. Он стал настоящим поэтом. Его не надо было призывать попробовать жизнь на вкус, прежде чем писать, — в 17 уже работал в шахте, потом плавал на рыболовецких судах, кем только не работал. И все, о чём писал, великолепно знал. Это была его жизнь, невыдуманная:

Мы пахари. Не наша в том вина,

что жизнь нас по полям Руси таскала.

Была война, тяжёлая такая,

Была такая поздняя весна.

И понимаешь, что расцвет — жизненный, творческий — пришёл ко многим из этих мальчишек гораздо позже, чем мог бы… Но ведь пришёл! И пришёл ярко, может быть, потому, что к этому расцвету они были уже взрослыми.

Перекликается со стихотворением «Поздняя весна» произведение «Пересвет». Поэт рассказывает о монахе-воине, а будто о себе говорит:

Но было хуже всякой казни

глядеть на гибнущую Русь.

Более того — лирический герой стихотворения «Поздняя весна» называет себя и своих друзей, а если обобщить, то всё своё поколение провинциальных мальчишек, пахарями. А Пересвет — воин, но какой:

И меч сжимал, что из орала

он прошлой ночью отковал.

То есть тоже пахарь по большому счёту. Вневременные для русской литературы мотивы Куликовской битвы и в стихотворении «Русская равнина»:

Только вкручена память в былое витково:

у России давно все поля — Куликовы.

Но звенит над равниною ясно и звонко

луговой колокольчик в руках у ребёнка.

И торжествуют мир и жизнь. Такое видение перекликается и с другим российскими — брянскими — поэтами. Например, с циклом «Древние письмена» Владимира Потапова. Пахарь должен заботиться о своей земле во всех смыслах, значит, и защищать.

А как пришёл герой к этим мыслям? Что пережил? Совсем маленьким — эвакуацию. Трогательно прощание старика со своим садом, из которого забирает он с собой в дорогу, в неизвестность горсть земли («Эвакуация»):

В сад прошёл. Остановился сгорбясь.

Долго землю разминал в горсти,

и в кисет, пропитанный махоркой,

как ребёнка в люльку, опустил.

Столько нежности в маленьком фрагменте. И ощущение вины перед своим домом, перед опустевшей деревней, перед оставленной собакой — «…там, в деревне, в стороне войны». Горечь, боль, понимание боли уходящих и неизбежности гибели всего, что оставлено. Страшно ещё и от отсутствия выбора…

Долгая дорога ждала и взрослых, и детей, ведь переживали войну все вместе. И боль, горечь, ненависть накапливались. У Анатолия Дрожжина немало стихотворений о войне, но рядом с «Эвакуацией» в книге именно «Пленные». Наверное, так и должно быть. Многое потом мы поймём, читая другие произведения, но очень важные слова уже будут сказаны. И смотреть мы будем, учитывая прочитанное.

В стихотворении «Пленные» — исход горечи, накопленной за время войны. Нет, это не прощение, это очищение. Немцы описаны уничижительно: «Солдаты их вели через село, как гнали стадо пастухи когда-то», на пленных — «лохмотья маскхалатов», они маршируют в растоптанных лаптях — это выглядит смешно и позорно. Мягко опускающиеся на землю лапти, сваливающиеся с ног, так как уже разбиты, изношены (лапти — обувь, которая быстро начинает разваливаться), и глагол «маршировал» противоречат друг другу, подчеркивая комичность происходящего. Но следом — «пожухлые лица», сгорбленные в попытке удержать падающие порты лопатки… И просыпается жалость к поверженному противнику. В солдатках, в детях. Война окончена. Добивать лежачего нельзя:

И мы в воронку сбрасывали камни,

освобождая руки от камней.

Подобное впечатление в воспоминаниях ребёнка я прочла в рассказе «Футбол» брянского писателя Эдуарда Павловича Киреева. И теперь понимаю, что не камни они тогда выбрасывали, а злость, ненависть, с которыми в новую жизнь нельзя… Душа очищалась, чтобы жить дальше.

Но не проходит боль бесследно — слишком много потерь, страха, ненависти пережито. Конечно, проявляется это и в стихах. «Плюнув пулей в собаку, в том не видя греха…» — здесь всё: воспоминания о том, как грабили немцы деревни, убивали, а после отстраивали — уже пленными — разрушенное. Да, нельзя жить с ненавистью, но всё ли можно простить и забыть?

Хоть и многое понял по прошествии лет,

тех, что грабили, помню, тех, что строили, — нет!

О невозможности, да и нежелании забывать два, как мне кажется, очень близких стихотворения — «Пиджаки» и «Похоронки». Пиджаки павших на бранных полях мужиков остались вдовам. И ни на что, ни на какое модное платье их не меняют, как не меняют и свою вдовью жизнь ни на какую другую:

Их вдовы на еду не променяли,

хозяев новых к ним не примеряли.

У сельских вдов устойчивая память,

а мужняя одёжка всех теплей.

…………………

Уже давно детьми подарены обновы,

какие и не снились старикам,

а в пиджаках поныне ходят вдовы.

и нет износу этим пиджакам.

В более раннем варианте стихотворения (1972 г.) были строки «Их внучки носят платьица бедовые / как вызов старомодным старикам…», потом поэт заменил их. Задумалась, почему? Что такого было в этих нескольких словах, показавшихся автору неправильными? Может быть, не хотел добавлять противопоставленных вдовам современных персонажей, выросших в совсем другие времена? Сосредоточено всё на верных памяти мужей женщинах, добавил ещё немного — о них же… А может быть, смысл замены гораздо серьёзнее? Стихотворение полно восхищением, для поэта вдовы, рядом с которыми он рос, — настоящие героини. А в строках о девчонках сквозит осуждение, пусть и лёгкое, как их платьица. И этому осуждению в стихотворении нет места, оно снижает общую тональность, выбивается. Поэтому и беспощадно убрано Анатолием Дрожжиным, лириком, безупречно чувствующим слово.

Нет износу памяти народной… Поэтому и хранятся похоронки — нетленные. Яркий образ в стихотворении: «По всей Отчизне похоронки / взрывной волною разнесло». Каким должен был быть тот взрыв, чтобы волна от него достала каждый дом, «землянку даже»… Взрыв, длиною в 4 года, сразивший всех «неслыханной бедой». Какой бы горькой ни была память, никто её не отдаст.

Листы, как прежде, пахнут горько,

и не угасло ни строки.

И на какой бумаге только

писали их политруки!

Память во всём. И когда она просыпается, лирический герой вновь переживает страдания мальчишки, детство которого осталось там, в войне. Только теперь уже он взрослый, всё осознавший и обобщивший («Прощание славянки»):

Не от обиды и не со сливянки

тру кулаком вечерние глаза.

Играют марш «Прощание славянки»,

и в горле ком, и по щеке — слеза.

…………………..

Славянки испокон веков солдатки,

а мы птенцы пороховых годов.

Не каждому из нас пришлось запомнить

лицо родное бодрого отца,

но каждому из нас далось заполнить

большой бедою детские сердца.

Всё и объединилось, так естественно и просто. Вдовы и дети войны. Те слёзы, которые утирали полой мужниного пиджака, и те, которые роняют взрослые уже люди, снова слыша «Марш славянки». Конечно, ведь это те самые малыши, которых укрывали пиджаками, в чьи дома и землянки летела круговерть похоронок… Но есть здесь и другой мотив:

Нам недосуг бравировать словами

и тыкать пальцем некогда назад.

Это уже слова человека, готового к труду и к защите Родины. Недаром, подчеркну ещё раз, «Славянки испокон веков солдатки», значит, и солдаты всегда были и есть на русской земле, от Пересвета до наших дней. И эта преемственность времён, неизбежная связь их, всегда видна в произведениях Анатолия Дрожжина. Стихотворение «Была эвакуации запарка…» начинается рассказом будто о бытовом: «…но всё-таки наследственную прялку / каким-то чудом мать уберегла». Прялка в преданиях и сказках — вещь чудесная, связанная со временем, с нитью жизни. Судьбы прядутся. Отблеск народных сказок и у поэта:

Когда каток огнями заливает

и на рысях проносятся такси,

она на скалку время навивает,

как издавна водилось на Руси.

И льётся нить, закрученная круто,

свершают пальцы медленный полёт.

А колесо журчит себе, как будто

о прожитом вполголоса поёт.

Нет силы, которая уничтожит преемственность истории в нашей стране. Как нельзя уничтожить и извечное стремление народа к миру. Стихотворение «Корова» будто дорожку прокладывает из войны в мирную жизнь. Женщинам надо поднимать детей. Деревни разорены, но жизнь продолжается. Мама ведёт корову через две области. Страшно, однако: «Умру, но доберусь!» Добралась. И это радость не в один дом, всему селу, всем детям:

Был месяц май, кипели вишни,

цветы тянулись к соловью.

И всё село на берег вышло

встречать отходницу свою.

Я помню — дело шло к обеду,

стояло солнце высоко.

И в самый первый День Победы

в деревне пахло молоком.

И сам День Победы описан у Анатолия Дрожжина — день, в который забывают о насущном, о полях, праздник: «и жизни радовалось звонко / село, спалённое дотла». Женщины нарядились, как смогли, знамя соорудили. Всё здесь рядом — радость, невероятная, в которую ещё надо поверить, и горе: «Но дайте время отрыдаться, отрадоваться по живым».

Удивительно стихотворение «Старики». Оно уже ушло от войны, но в словах память о ней, о битвах, о пережитом.

По полям и лесам ураганились битвы,

И горячая кровь прожигала виски.

Старики, старики, как смогли победить вы,

Выжить как вы смогли, старики, старики?!

Непривычный глагол «ураганились», почти неологизм. Подчеркнуты и смертоносность битв, и невозможность убежать от этого страшного вихря, и сила его, подвижность. И темнота, пришедшая вместе с этим вихрем. Но победили. Как? Расплатившись кровью своей…

Нанизываются стихи — победителям слава! Стихотворение «Площадь партизан в Брянске». Здесь не просто описание памятника, поэт передает чувства каждого героя композиции, застывшие в камне.

В рывке — стремительность штыка,

В лице — готовность насмерть драться…

…….

Стоят герои, воплотив

мгновенье жизни, смерти, мести.

У ног лежат цветы любви,

И годы шаг чеканят гордо.

На площади эпоху битв,

как на ладони, держит город.

И снова о славе — «Стихи о славе». Подчеркнута скромность героя, который просто «Делал дело — пулей и гранатой / очищал Россию от врага». Описание подвигов немногословно, зато становится понятно, что за этим конкретным человеком — множество великое таких же скромных героев:

Шёл в атаки ярыми ночами,

Спотыкался, падал в красный снег.

«Ярый» (неистовый) — перекличка с «ураганились». В данном случае, слово, на мой взгляд, обозначило, подчеркнуло отрицательную силу, тёмную и страшную, но в итоге, несмотря на громадность свою, побеждённую.

Постоянен образ пролитой за свою землю крови, той крови, которая в битве прожигает виски, которой полита вся русская земля. Непривычно, но очень объёмно выведен этот образ в стихотворении «Курган Бессмертия».

…в самом центре рощи — памятник Бессмертью.

Жизням тех, что не сумели, не смогли

До Победы дошагать и достреляться.

По щепотке взято с каждой из могил,

Что у нас до боли бережно хранятся.

По щепотке свезено и снесено,

Стал Курган, видать, от крови монолитным.

Спаянный кровью солдат монолит — Курган — поднимается в произведении Дрожжина под незримою громадою Бессмертья. Уходящего далеко в небо, видится, во всяком случае, именно так.

Тема памяти, памятников поднимается и в других произведениях поэта («Я не отмечен круглой датой…»). И всегда это восхищение героями, всегда чёткое понимание необходимости увековечения подвига:

Идёшь проспектом или полем,

столкнётся с делом ратным взгляд:

и в жизни яростной, и после

герои каменно стоят.

И полыхнёт заря, как знамя,

и мысль как сабля наголо:

а если б не было их с нами,

то ведь и нас не быть могло!

Здесь благодарность за саму возможность будущего…

Уже говорилось о том, что Дрожжин не боялся сложных тем. В его лирике — рассказ о том, как жили сразу после войны, поэт не нагнетает, но и не смягчает краски. Война отнимала жизни родителей, не щадила и детей. От голода, от пережитого страха они умирали и в мирное уже время:

И даже дуб столетний спину горбил,

скрипел сухой листвой: не упасли, —

когда очередной квадратный гробик

по одинокой улице несли.

Сложно было и подросткам — работали, как взрослые, и вести себя старались так же — но как получалось:

Мы дети трудные войны —

ведь угораздило родиться!

Чтоб в жизни как-то утвердиться,

вы были чуть приблатнены.

Поэт поделился с читателями сокровенным, о чём и говорить, и вспоминать никогда не хочется — детским проступком: двое мальчишек стащили рубль у инвалида, купили конфет. А приобрели — груз в судьбе. И почему-то думается, искупали потом годами свою проказу.

Всякое было в судьбах — боролись с самогонщиками, а отбирали последнюю возможность подработать всё у тех же вдов, которым каждая копейка доставалась очень непросто. Возвращались из лагерей совсем иными мужики, возвращались больными и озлобленными в семьи, делая участь жён и детей ещё тяжелее.

Не обошёл поэт вниманием и тему немецкого плена, его последствий. Поэма «Один на дороге» подробно рассказывает о военном пути главного её героя Аркадия Пятакова.

Война ворвётся зло и грубо

и полыхнёт огнём в лицо…

………….

И чьи-то судьбы покоробит

и перетрёт, как в жерновах.

Он не успел повоевать, не успел стать настоящим защитником для своей земли. Призвали — ушёл на фронт, дома остались мама и любимая девушка Татьяна, обещавшая ждать. Но постепенно редеет в боях полк, Аркадий не успел даже понять, как остался один. И попал в плен. А в плену — стал выживать. И… стал рабом… Не сразу пришла мысль —

…смерть на войне — не самый страшный,

порой спасительный исход.

Потому что «И безысходно, и противно, / позоря званье мужика, / сидеть в колючей паутине, / как муха в лапах паука». Немыслимый образ — «накрытый русским небом лагерь / нёс время адское своё». Дома — да, но ведь помогает врагу, этот дом уничтожающему. Дорогу строит… Мучительные мысли возле родного города, под родным небом. И постепенно душа беднее и робеет, выживание становится смыслом жизни, последние мысли о побеге отброшены. Душа рванулась, доказывая, что ещё не убита, может взлететь, когда в новой толпе пленных Аркадий видит Татьяну. Рванулся к ней, закричал. Но был избит. Выжил. И вернулся к работе. На оккупантов. А Татьяну повесили — партизанка, связная. После освобождения жизнь к Аркадию так и не вернулась, осталась боль, усиленная многократно тем,

что подвиг свершила Татьяна,

а он обречён на юдоль.

Осуждение? Нет, скорбит автор по загубленной жизни. Не все способны на борьбу в условиях, когда в человеке намеренно уничтожается достоинство, разум, когда насильно превращают в рабочий скот. Хотя не так всё просто и однозначно. Аркадий сломался. Ещё до плена, если вслушаться в текст. Оставшись в одиночестве, когда товарищи пали, он думает лишь о себе: «Но — жив! И не обезображен». Вот и вместо раскаяния — зависть к погибшей невесте, оказавшейся намного его сильнее. Но нет у автора осуждения, только боль за человека, не сумевшего Человеком стать… Поэтому и последствия этого страшного плена — одиночество…

И всё же благодарность защитникам, тем, кто помогал идти к Победе, благодарность своему героическому народу — главная тема в военной поэзии Анатолия Дрожжина. И восхищение женщинами, сумевшими не только всё перенести, но и помочь мужчинам («Мужской разговор»):

И больше бы могло погибнуть

из тех, кто вёл со смертью спор,

когда б в войну не те богини

в святом обличье медсестёр.

…………….

Неприхотливы, неспесивы —

будь то сраженье или труд, —

когда мужчинам не под силу,

на помощь женщины идут.

P.S. Как бы ни хотелось остановиться только на теме Великой Отечественной войны, невольно думаю о дне сегодняшнем. «Фронтовик»:

На пляже лежит фронтовик —

весь в пятнах, лишённых загара.

Я рядом, склоняю главу

И слушаю речи мужские:

«Вот этот ожог — за Москву,

А этот осколок — за Киев…»

А что теперь? Почти нет уже фронтовиков, ушли. Но ведь остались их подвиги, осталось и то, что не делили они Москву и Киев на два государства. Да и в целом воевали за мир, не только за свою страну, поэтому ранами и нарисована на теле «вся карта Европы». И пусть Европа забыла об этом — мы помним.

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"