ПОХИЩЕННЫЙ У СТИХИЙ

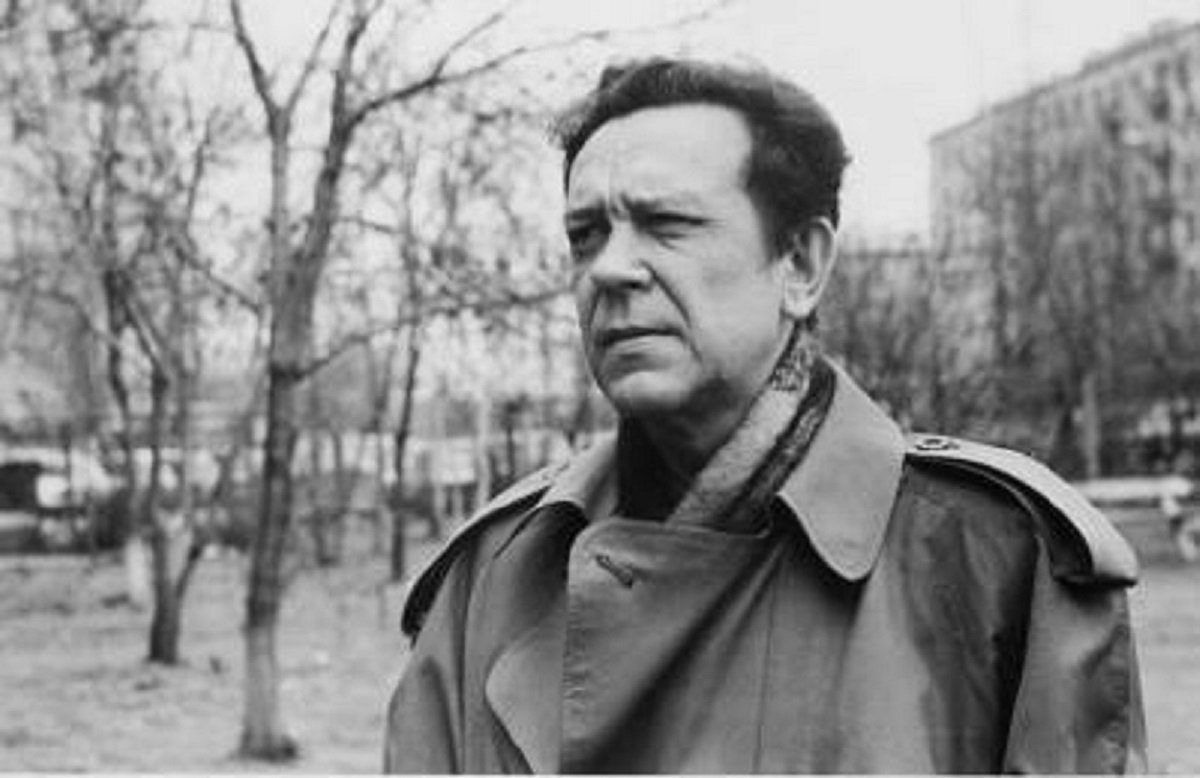

Памяти Юрия Кузнецова (11.02.1941 – 17.11.2003)

Бывает у русского в жизни

Бывает у русского в жизни

Такая минута, когда

Раздумье его об Отчизне

Сияет в душе, как звезда…

Ю.Кузнецов

…И чужая душа ни одна

Не увидит сиянья над нами:

Это Китеж, всплывая со дна,

Из грядущего светит крестами.

Ю.Кузнецов

10 февраля 1837 года закатилась звезда поэзии первой величины – умер Пушкин.

Через сто лет и четыре года, 11 февраля в отчем доме России родилась новая звезда поэзии – Юрий Кузнецов. Если вспомнить закат ещё одной яркой звезды 1841 года, то можно заметить тайну периодичности смерти и зарождения этих величин.

17 ноября 2003 года Юрий Поликарпович Кузнецов скоропостижно скончался. «Он во сне перешёл свой предел» – так написал он о своём друге Анатолии Передрееве. Кузнецов предсказал и свой уход этой строкой. Поэт умер во сне.

Но поэтический дар на Руси таинственно зарождается во Вселенной и является ещё большей величиной.

Юрий Кузнецов – поэт от Бога. В последние годы своей земной жизни Божья искра его поэзии засверкала в эпических поэмах «Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона», «Путь Христа», в сложном эпическом труде «Сошествие в ад», а в его лирических стихах заискрилось «задушевное, чистое, нежное».

Но сейчас хочется вспомнить несколько драгоценных образцов «раздумий его об Отчизне», о России, о Руси Воскрешающей.

ВАДИМУ КОЖИНОВУ

Друг от друга всё реже стоим

В перебитой цепи воскрешений,

Между нами разрывы и дым…

Мы давно превратились в мишени.

Наше время пробито насквозь,

И ревёт в его дырах пространство.

Что нам смерть! На кабы и авось

Сколько раз воскресало славянство.

Застит низкого солнца клочок

Тёмной воли несметная стая,

Но косится в бою твой зрачок,

Голубиную книгу читая.

РУКА МОСКВЫ

Твоя рука не опускалась

Вовек, о русский богатырь!

То в удалой кулак сжималась,

То разжималась во всю ширь.

Что в глубине твоей, Россия,

Что в кулаке твоём, Москва?

Иль непомерная стихия,

Иль площадная трын-трава?

Теперь во тьме духовной рвани

И расщеплённого ядра

Дыра свистит в твоём кармане,

И в кулаке гудит дыра.

Врагам надежд твоих неймётся.

Но свет пойдёт по всем мирам,

Когда кулак твой разожмётся,

А на ладони – Божий храм.

Превосходный поэт второй половины XX – начала ХХI века Юрий Поликарпович Кузнецов одарён был талантом, похищенным у стихий.

Слово превосходный может вызвать недоумение у читателя. Поэтому считаю нужным пояснить: слово это в понимании западной культуры – превосходящий других…

У нас превосходный – превосходящий себя, восходящий к себе, как к человеку – созданию Божьему.

Между толкованиями этого слова пролегла бездна, говоря любимым словом в поэтике Юрия Поликарповича.

Восприятие стихии у Кузнецова преобразуется в поэтическое слово. Об этом его стихотворение «Стихия» (1979).

Начинается оно с евангельской притчи о бесах, которые бросились в море. Милосердие Божие останавливает циклоническую стихию:

Но сам по себе остывает

Порыв не от мира сего,

И тяга земли отпускает

Небесный избыток его…

Многоточие отделяет вторую часть стихотворения. В ней мироощущение поэта вселенского масштаба, для которого «розное в мире едино, и только стихия творит».

Её изначальная сила

Пришла не от мира сего,

Поэта, как бездну, раскрыла

И вечною болью пронзила

Свободное слово его.

Святитель Игнатий Брянчанинов говорит о человеке: «Возвращение от состояния, принадлежащего естеству падшему, к состоянию, принадлежащему естеству обновлённому, совершается посредством решительного и полного отвержения деятельности по разуму и воле падшего естества, посредством решительного и полного восприятия деятельности по учению и завещанию Богочеловека».

Естество падшее – Люцифер, ещё не раз появится в стихах Юрия Кузнецова.

Стихотворение «Поэзия давно легендой стала…» в книге «Избранное» Юрия Кузнецова (1990) опубликовано без названия.

Кожинов же в книге «Статьи о современной литературе» (1990) называет это стихотворение «Сломанный сонет».

Поэзия давно легендой стала,

От бесов Болдино свершила круг

До блоковских полуроссийских вьюг.

А мы… мы растеряли все начала.

Учением убиты образцы,

Заброшена старинная работа,

Исполненная боли и полёта.

А мы… мы оборвали все концы.

Три поколенья после Блока – серо,

Соперника не родилось ему.

Кто искру даст славянскому уму?

На Западе нет вещего примера,

И сами не приходим ни к чему.

И здесь – бесы и вьюги – а название «Сломанный сонет» подчёркивает осознание поэтом стихии всемирно-исторического бытия.

М.М. Бахтин в книге «Достоевский» говорит о писателе: «…Его творчество – это не похоронная, а колыбельная песня нашего современного, порождённого огненным дыханием капитализма, мира».

Написанное в 1970 году стихотворение «Сломанный сонет» по-настоящему пророческое. Ведь через двадцать лет ломается гармония бытия не только в России, но и во всём мире! «Кто искру даст славянскому уму?» – вопрошает поэт.

Глубокий бытийно-сущностный смысл заключается в небольшом стихотворении «Великий инквизитор»:

Он проходит по миру в ночи,

Тень влача, как враждебное знамя,

Опрокинуто пламя свечи,

Вниз струится тяжёлое пламя.

Это пламя не любит небес,

Наши выси ему неизвестны

Это пламя горит, словно бес,

Освещая мятежные бездны.

Тяжёлый огонь капитализма не любит небес. Люцифер или Бес не может представить выси небес – мятежные силы наживы влекут его в бездны.

Столкновение двух миров неизбежно должно привести мировые сферы к гибели, катастрофе, если не найдётся Человек Света.

В стихотворении «Фонарь» используется русское присловье: «Днём с огнём не сыщешь…». Днём с огнём человека искал Диоген из Синопа, Диоген Синопский (тот, который в бочке сидел) – ходил по Афинам днём с огнём и на вопросы отвечал: «Ищу человека!». Замысел стихотворения исходит именно из этого, и ответ Диогену заодно.

Но мудрец хочет найти не пропавшую вещь, а человека.

Он пришёл к светильнику и вошёл в этот свет: «Он искал днём с огнём человека, но в огне должен быть человек!».

Поэт повторил слова святого философа:

Сомневаюсь во всём, кроме света,

Кроме света не вижу ни зги,

Но тягчит моё сердце поэта

Туча лжи и земной мелюзги.

Самое страшное явление, происходящее в современной действительности, названо здесь прямо и без обиняков: туча лжи и земной мелюзги застит свет истины.

Ф.М. Достоевский в письме Н.А. Любимову клятвенно утверждает свет веры: «…наш тип, русский, человека праздного, не по желанию быть праздным, а потерявшего связи со всем родным и, главное, веру, но совестливого и употребляющего страдальческие судорожные усилия, чтобы обновиться и вновь начать верить. Рядом с нигилистами это явление серьёзное. Клянусь, что оно существует в действительности».

О серьёзном обновлении уже в нашей действительности говорит В.В. Кожинов: «Вполне естественно, что и природное бытие освоено в поэзии Юрия Кузнецова как вселенское, как космос в его безграничности».

Явление стихии мистической и стихии природного бытия как космоса имеют общее направленье полёта в творениях Кузнецова.

При помощи русского фольклора рождается его стихотворение, написанное поэтом ещё в студенческие годы и ставшее хрестоматийным. Много смыслов – и природных, и философских даже в самом названии, в угрожающей несовместимости словосочетания «Атомная сказка».

Эту сказку счастливую слышал

Я уже на теперешний лад,

Как Иванушка во поле вышел

И стрелу запустил наугад.

Он пошёл в направленье полёта

По сребристому следу судьбы.

И попал он к лягушке в болото,

За три моря от отчей избы.

– Пригодится на правое дело! –

Положил он лягушку в платок.

Вскрыл ей белое царское тело

И пустил электрический ток.

В долгих муках она умирала,

В каждой жилке стучали века.

И улыбка познанья играла

На счастливом лице дурака.

Противоречивый узел научного опыта и земное мученичество природы, созданной божественной стихией, мастерски окольцовываются молодым ещё тогда (1968г.) поэтом одним, решающим весь смысл стихотворения, эпитетом счастливый. «Эту сказку счастливую слышал» в первой строфе и в заключительной: «И улыбка познанья играла на счастливом лице дурака». Какое уж тут счастье, когда наука служит самоуничтожению человечества!

Ёмко и точно выразил пагубное явление этой стихии сам Юрий Поликарпович в интервью 1995 года.

Кузнецов вспоминал: «Меня тогда почти никто не знал. А философский смысл стихотворения оказался недоступен для кой-кого из партийных бонз. «Ну и что? – возразили они критику. – И Базаров резал лягушек. Это стишки для школьного капустника». Но ведь Базаров тонет в моём стихотворении, как в народном сознании Ивана Дурака тонет весь учёный мир с его унылым прагматизмом, да и со всей цивилизацией».

В 1970 году Кузнецов написал «цивилизационное» стихотворение «Из земли в час вечерний, тревожный…».

Из земли в час вечерний, тревожный

Вырос рыбий горбатый плавник.

Только нету здесь моря! Как можно!

Вот опять в двух шагах он возник.

Вот исчез. Снова вышел со свистом.

– Ищет моря, – сказал мне старик.

Вот засохли на дереве листья –

Это корни подрезал плавник.

Здесь взаимодействуют основные стихии: земля, море, дерево…

В 1995 году в издательстве «Современный писатель» вышла книга А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». Редактировал и подготовил трёхтомник Юрий Кузнецов.

В аннотации Кузнецов пишет: «Книга Афанасьева выявляет живые связи языка и преданий, более того воскрешает основы русского мышления, что особенно важно сейчас, когда язык и мышление русского человека изуродованы газетными штампами, блатным жаргоном и сленгом всякого рода, замусорены иностранными словами».

Именно к обновлению и воскрешению русского языка и стремился в своей поэтической стихии Юрий Кузнецов. Поэт перенёс древние мифологические сказания на русскую историческую почву. Например, в стихах «Сказание о Сергии Радонежском», «Знамя», «Диван», «Тайна Гоголя» и других. Анализ этих стихотворений можно найти во многих критических, литературоведческих и научных работах. Но сами звуки, слова сотканы так, что стихи хочется бесконечно читать и перечитывать – в этом сила поэтики Юрия Кузнецова, Оттого в его поэзии «миф и история сливаются в народном сознании».

Глубокое проникновение в изучение «Поэтического воззрения славян на природу» подарило поэту благоприятную почву для взращивания и воплощения поэтических произведений, значимых не только для русского человека.

Более того – именно Кузнецову удалось выработать новое отношение к сказовому, мифологическому слову.

В книге «Проблемы поэтики Достоевского» М.М. Бахтин открывает неисчерпаемые возможности мифологического слова: «Музыка и миф настолько родственны, что, в сущности, это одно и то же»; «Бах, Лист, Бетховен – музыка, которая была на пределе музыкального и чего-то более высокого, мифологического или религиозного»; «Философия, мифология и религия, и музыка – самое родственное в мире». Еще он называет книгу Фридриха Ницше «Опыт мифологии» и статью Марины Цветаевой «Искусство при свете совести» замечательными («Беседы Дувакина с Бахтиным»).

И читателям, и исследователям известна особенность поэтики Юрия Кузнецова, она заключается в оптическом видении поэта

Об этом говорит писатель, исследователь славянской культуры Ю.М. Лощиц в статье «После Юрия Кузнецова «говорят и мыслят по-другому»»: «Кузнецов необыкновенно увеличивает каждый предмет, попадающий в поле его зрения и, значит, соразмерно увеличивается весомость слова, обозначающего предмет. Если взглянул на иглу, то уж она ни за что не затеряется у него в стоге сена. А если глянет на стог, тот, пожалуй, вырастет до размеров галактики». Проблема «оптики», способа авторского видения Юрия Кузнецова, заметная особенность в его творчестве. В другом месте статьи Юрий Лощиц, говоря о смыслах в словаре поэта, открывает «Большой стиль» русской поэзии, родоначальником его становится Кузнецов.

Помню такой случай: писатели ехали в автобусе в Реутов на похороны Геннадия Касмынина. Остановились купить воды. Юрий Поликарпович, Вячеслав Артёмов и я побежали в магазин подальше, чтобы купить сигарет. На обратном пути потеряли место остановки автобуса. Вдруг Кузнецов говорит – да вот он стоит, показывая на большой ковёр, висящий на верёвке. Артёмов удивился, надо же, принять за автобус!

Меня же это не удивило, так он смотрел и видел.

«Большой стиль» русской поэзии отражается в большинстве произведений Юрия Кузнецова от кратких стихотворений до эпических поэм.

Особенно любимы, прочитанные в его выступлении на телевидении, выступлении, которое он закончил стихотворением:

Завижу ли облако в небе высоком,

Примечу ли дерево в поле широком –

Одно уплывает, одно засыхает...

А ветер гудит и тоску нагоняет.

Что вечного нету – что чистого нету.

Пошёл я шататься по белому свету.

Но русскому сердцу везде одиноко...

И поле широко, и небо высоко.

Юрий Кузнецов – человек-космос, он чувствует себя частицей космического пространства – всеми микро- и макрофибрами души.

Александр Блок, размышляя о назначении поэта, говорил, как будто видел будущего преемника: «Хаос есть первобытное, стихийное безначалие; космос – устроенная гармония, культура; из хаоса рождается космос; стихия хранит в себе семена культуры; из безначалия создаётся гармония».

Возвращаясь к кожиновским словам об освоении поэтом природного бытия как вселенского, как космоса в его безграничности, нельзя не поверить в божественное происхождение его таланта.

Внутренний мир поэта движется и развивается из безначальной стихии, когда он делает первый вдох, входя в мир внешний.

Он уже разделён, раздвоен и уже знает для чего он пришёл: «Мы рождены для вдохновенья, для чувств прекрасных и молитв».

В своём «Воззрении» Кузнецов, вспоминая о своём видении в детстве воздушного сгустка, лишённого очертаний, заключает: «Это было то самое туманное дремлющее семя, из которого потом выросло ощущение единого пространства души и природы».

«Детский» вопрос, что было раньше, курица или яйцо, использует Юрий Кузнецов для создания спасительного пространства для России, которая оказалась теперь один на один со всем миром. Вопреки своему ответу журналистам на этот вопрос – всё же в начало возрождения, очищения России он ставит яйцо – мировое яйцо.

Я скатаю родину в яйцо

И оставлю чуждые пределы,

И пойду за вечное кольцо,

Где никто в лицо не мечет стрелы.

Здесь и фольклорные мотивы: в сказке при помощи той же стрелы, летящей во зло, – сокрушается зло. И торжествует добро.

Вот оно, вечное кольцо очищения и возрождения, за которое ратует поэт.

От сказки, от мифа он сразу же переходит «за вечное кольцо» – за пределы:

Раскатаю родину мою,

Разбужу её приветным словом

И легко, и звонко запою,

Ибо всё на свете станет новым.

Очищение произошло и началось обновление, возрождение родины, где легко и звонко можно петь, – такое освобождение возможно только по завету: «Видишь зло – отойди от зла».

Здесь многое проясняет эпиграф, напечатанный в первом издании стихотворения: «Они скатали свои царства в яички, забрали с собой и отправились к провалу» (А.Н. Афанасьев «Народные русские сказки»).

Итак – отойди от зла, не делай зла.

Но когда зло достигает предела, начинается война.

Стрела, сокрушающая зло, продолжает своё действие в стихотворениях Кузнецова о войне. В них он от мифов переходит к жёсткому реализму.

Его «Сталинградские хроники» посвящены реальным людям, истинным героям Великой Отечественной войны. Но само дело войны бескомпромиссно оценивается поэтом:

…Но когда человек убивает,

Он становится зверя страшней

В человеческом доме страстей.

И мне жаль, что такое бывает.

Самоотверженность его не знает предела:

…Был бы я благодарен судьбе,

Если б вольною волей поэта

Я сумел два разорванных света:

Тот и этот замкнуть на себе.

(«Связист Путилов»)

Завет Кузнецова в его «Воззрении»: «Любите Живого Христа» сбывается в жертвенном воскрешении Бога-Человека на поле боя:

Жизнь твоя подбирается к дзоту.

Так воскрес в тебе Бог-Человек

И закрыл своим телом навек

Амбразуру всезрячего дзота.

(«Жертва Алексея Ващенко»)

Стихотворения обеих циклов – 1985 и 1995 годов, посвящённые Отчизне Великой Победы, сбылись не случайно – ведь и сам Юрий Кузнецов служил в армии связистом.

Владимир Ильин говорил о войне: «Обычными причинами современных войн служат или погоня за рынками, за наживой, или национальное властолюбие».

Вопрос современных войн точно определён писателем – именно национальное властолюбие гонится, теряя всякое представление о человечности, за рынками и наживой. Оно признаёт только машину войны, видит только своих наёмников, считая противника ничтожным, достойным гонения и уничтожений.

Но суть есть Бог Саваоф, он «недоступен звону злата – и мысли и дела он знает наперёд». Поэтому-то национальные властолюбцы и терпят, в конце концов, поражения в грабительских войнах и становятся ненавистными всему человечеству: «Ведь сошлись против неба они».

Когда живую поэтическую реальность заменяют на мёртвую, политическую, появляются стихотворцы – политики.

Кузнецов же в своё время ушёл в мифологичность, но и её сделал живой поэтической реальностью. Его стихотворение «Маркитанты», которое так нравится народу, тоже миф, но созданный на истинно народном понимании войны для разных участников её.

Всем известна меткая народная поговорка: «Кому война, а кому мать родна».

Недавно президент сказал её во всеуслышание. «Эх, прочитал бы ещё стихотворение на всю страну!

МАРКИТАНТЫ

Было так, если верить молве,

Или не было вовсе.

Лейтенанты всегда в голове,

Маркитанты в обозе.

Шла пехота. Равненье на «ять»!

Прекратить разговоры!

А навстречу враждебная рать –

Через реки и горы.

Вот сошлись против неба они

И разбили два стана.

Тут и там загорелись огни,

Поднялись два тумана.

Лейтенанты не стали пытать

Ни ума, ни таланта.

Думать нечего. Надо послать

Толмача-маркитанта!

– Эй, сумеешь на совесть и страх

Поработать, крапивник?

Поразнюхать о слабых местах

И чем дышит противник?

И противник не стал размышлять

От ума и таланта.

Делать нечего. Надо послать

Своего маркитанта!

Маркитанты обеих сторон –

Люди близкого круга.

Почитай, с легендарных времён

Понимали друг друга.

Через поле в ничейных кустах

К носу нос повстречались,

Столковались на совесть и страх,

Обнялись и расстались.

Воротился довольный впотьмах

Тот и этот крапивник,

И поведал о тёмных местах

И чем дышит противник.

А наутро, как только с куста

Засвистала пичуга,

Зарубили и в мать и в креста

Оба войска друг друга.

А живые воздали телам,

Что погибли геройски.

Поделили добро пополам

И расстались по-свойски.

Ведь живые обеих сторон –

Люди близкого круга.

Почитай, с легендарных времён

Понимают друг друга.

(1984г.)

Маркитантизм как явление алчной заинтересованности в ХХI веке, не ограниченный никакими уставами, разросся до гигантских размеров, зараза его охватила державы и государства. Питается она доверчивостью простого человека, сознательно или бессознательно не могущего, да и не желающего примкнуть к «людям общего круга».

Такой поэт, как Юрий Кузнецов, не попал да и не мог попасть в «сеточное мышление». Некрасовская боль за народ давала ему силы написать: «Ноет рука к перемене погоды, Ноет душа к перемене народа». Эта тоска от меняющегося мира России, русского народа. И с такой переменой не может смириться душа поэта.

Предсказанное императором Николаем II нравственное состояние мировых перемен: «Всюду трусость, предательство и обман», сбывается на наших глазах.

Вброшенное словечко фэйк подхватили политологи и прекраснодушно забыли, что есть русское слово фальшь. Но у нас есть Кузнецов, который много лет назад прямо и смело заявил: «Звать меня Кузнецов. Я один. Остальные – обман и подделка».

Госпожа Санкция гуляет по России и в ящике Пандоры, и никто до сих пор не смог объявить главное: «Кому война, а кому мать родна».

Поэтому с горьким порывом смело сказанное президентом народное слово хотелось бы воспринимать в качестве нового этапа в деятельности главы нашего государства.

Поэт Кузнецов, как Пушкин, был «эхом русского народа».

Мы живём в напряжённом ожидании, как разрешится вопрос войны и мира в очередной раз. Стихия военного пожара может охватить все земли и народы, населяющие её.

Идолопоклонники, по слову Достоевского – бесы, заставляют человека отойти от Бога, а не от зла.

Как когда-то отпавший от Бога Люцифер, бывший до падения ангелом утренней звезды, утреннего света, стал дьяволом, так и непомерные материальные ценности превращают безбожников в идолов или бесов.

Ими же ведётся непримиримая борьба против истинного Бога – Христа.

«Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь: насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему так говорит Господь Бог: вот неприятель, и притом со всех краёв земли; он низложит у тебя крепость твою и ограблены будут чертоги твои» (Амос. 3, 9-11).

Народный поэт Юрий Кузнецов не мог пройти мимо ни Ветхого, ни Нового Завета.

Виктор Лапшин рассказывал мне, что при встрече с Кузнецовым они читали стихотворения Лермонтова вслух – и Юрий Поликарпович заплакал.

Так живо чувствуя страдания Живого Христа ради Спасения мира, поэт не мог не посвятить этой теме свои творения. От гениального перевода «Слова о Законе и Благодати» до религиозных поэм последних лет.

Но эти великие произведения ждут своего исследователя.

Похищенный же у стихий талант, приведённый в высшую гармонию поэзии Большого стиля, вошёл в мир и останется в нём надолго.

Наш канал на Яндекс-Дзен

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"