«…ОТДАЙ СЕБЯ, ДУШИ НЕ ПОЖАЛЕВ»

Русская правда в поэме Василия Дворцова «Правый мир»

В последние десятилетия в русской лирике жанр поэмы отошел в тень и стал почти не виден за потоком малых форм. В свою очередь, короткие сюжеты сегодня в избытке наполнены предметами и явлениями малозначительными или частными, когда подробности личной жизни автора высыпаются на доверчивого читателя, как из рога изобилия. В этом смысле поэма – произведение строгое, все пункты которого связаны единым сюжетом, канвой событий или настроением, в котором, так или иначе, содержатся приметы времени, поступки и нравственная оценка происходящего. В советскую эпоху решалась еще и задача просветительская, когда повествователь вел своего рода разговор с современником, открывшим книгу. Ярким примером подобной интонации были поэмы Василия Федорова.

В последние десятилетия в русской лирике жанр поэмы отошел в тень и стал почти не виден за потоком малых форм. В свою очередь, короткие сюжеты сегодня в избытке наполнены предметами и явлениями малозначительными или частными, когда подробности личной жизни автора высыпаются на доверчивого читателя, как из рога изобилия. В этом смысле поэма – произведение строгое, все пункты которого связаны единым сюжетом, канвой событий или настроением, в котором, так или иначе, содержатся приметы времени, поступки и нравственная оценка происходящего. В советскую эпоху решалась еще и задача просветительская, когда повествователь вел своего рода разговор с современником, открывшим книгу. Ярким примером подобной интонации были поэмы Василия Федорова.

Вот почему для автора принципиально то, как он будет вести беседу со своим читателем, как он соотносится с лирическим героем сюжета, где в пространстве и времени находится точка, из которой освещается прошлое – семейное, любовное, историческое… Сиюминутное выпадает из традиционного облика русской поэмы, сливается со стихотворной публицистикой и стремительно исчезает со сменой исторической эпохи. Так случилось с многочисленными опусами Евгения Евтушенко.

Эпический строй в поэзии в наши дни востребован читателем, но невероятно труден в осуществлении. Лживое время искажает, кажется, любые ракурсы и низводит высокие слова до дежурных сочетаний. В особенности это касается исторических вех XX века. Художник, рискнувший взять в качестве основы для своего большого произведения страницы нашей недавней истории, должен обладать не только острым зрением, но и чувством меры, которое связывает его речь и не дает ей растечься словесным морем, показывая необходимую полноту деталей, изображающих картину литературно отчетливо и внятно.

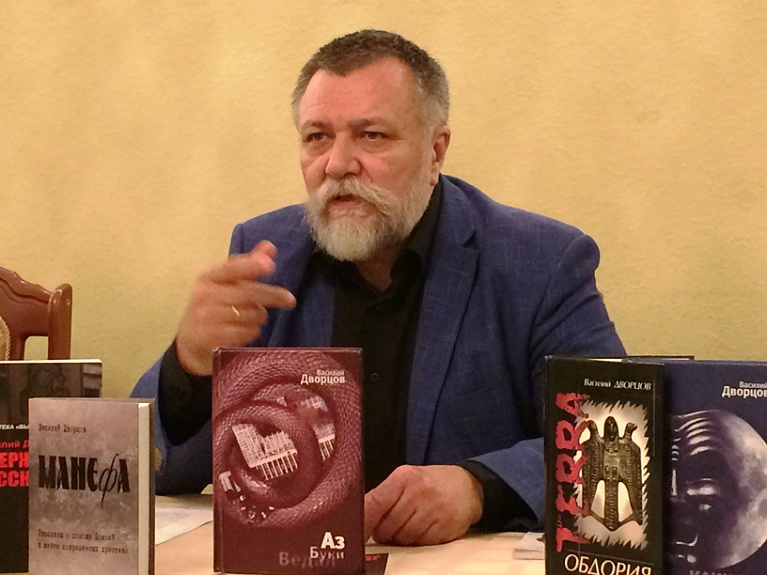

Поэма Василия Дворцова «Правый мир» кажется вещью дерзкой и достаточно редкой для сегодняшней русской лирики. Ее сюжет выхватывает из прошлого детство главного героя на рубеже 1930-х годов, военные действия на озере Хасан, начало Великой Отечественной войны, Сталинградскую битву и схватку с Японией, послевоенное время. Перед нами летопись страны – и одной жизни. В таком единении можно найти уроки Твардовского. Тем более что конкретика боевых будней в его интерпретации стала почти эталоном для батальных эпизодов нашей поэзии.

Стоит выделить важные художественные акценты поэмы:

– язык;

– нравственная позиция автора и героя;

– цикличность сюжета, в котором наглядно перекликаются зачин с финалом;

– философские отвлечения и попытка взглянуть на земные коллизии сверху, с высоты парящего орла;

– лирические связки, обозначающие паузу в эмоциональном движении читателя по сюжету и позволяющие продолжить повествование с новой исторической точки;

– степень приближения авторской «оптики» к событиям и людям.

Язык поэмы разнообразен. Интонация варьируется от фольклорной – сказовой, с просторечием и диалектными словами, до песенной – с разговорными оборотами и житейской наглядностью. От сдержанной, изобразительной в описании огневого сражения – до яростно-лаконичной в показе сабельной сечи:

И сразу же из-под пурги в охват,

Махая саблями с визгливым гиком,

Волною пенной вздулся мигом

Румынской кавалерии отряд.

Да, вот оно! – и – «Шашки наголо!»

Да, вот оно! – и – россыпью навстречу

Как в праздник – в долгожданность сечи

Два эскадрона, радостно и зло.

Сошлись. Ударились до звона, до огня,

Так, что и кони в ярости вздурили,

И – наконец-то! Всё, как их учили –

Привстал в коротких стременах Илья.

Клинок при рубке вовсе не блестит,

Кисть, локоть и плечо в своей свободе –

Послал на выдох, потянул на входе –

Свист, хруст и … и – всё, убит.

Главней оружия в бою глаза:

Рубя врага, уж смотришь на другого.

Что совершил – не стоит дорогого,

Смотри везде, но только не назад.

Дух воина – не озверелый гнев.

Дух воина есть щит любви и веры.

За что ты здесь? За то и полной мерой

Отдай себя, души не пожалев.

Сокращая дистанцию между «наблюдателем» и событием, в насыщенную подробностями картину вводится экспрессия и психологически окрашенное отношение рассказчика к происходящему. Но главной цементирующей силой в поэме, стягивающей ее части в единый сюжет, остается лирическое начало, подчеркивающее родовую близость автора и его героя. Чувство рода и принадлежности к русскому корню, пожалуй, впервые за последние годы так явно и непротиворечиво по отношению к православной вере присутствует в отечественном лирико-эпическом повествовании.

Дóбре же, сынку, дóбре.

Наша руда не иссохне –

Христос нам поставлен примером,

За ним мы походствуем с верой,

Русскую правду храня.

Сама фактура языка здесь отличается редкой вольностью. Просторечие порой приобретает характер речевой волны, в которую погружается читатель, во многом не готовый к тому и старающийся слегка отодвинуть от себя течение лиц и событий. Но сюжет властно притягивает его, и первое ошеломление постепенно исчезает.

Название поэмы отсылает нас к древним славянским понятиям. Навь как темный и мертвый в своих основаниях мир проглядывает в эпизодах фашистского нашествия:

Тяжёлые снаряды – визг и вой –

Вбивались в насыпь, в избы, в огороды,

И поднимались, разрастались всходы

Цветов из ада, нави ледяной.

Ушедшая из повседневного обихода Правь находит себя в перекличке с православием и неявно столетиями присутствует в пространстве русской жизни в значении правильный, достойный, духовно верный, честный, мужественный, искренний в любви, хранящий память о прошлом. Все поступки действующих лиц в поэме оцениваются с названной позиции, потому что только она поддерживает последовательное созидание и безоговорочное продолжение рода.

Такие мы – под игом и в неволе

Сильнее мира чувством правоты.

Лирический герой в начале произведения предстает перед читателем мальчиком, задающим отцу наивные вопросы, в которых проглядывает сама суть русского бытия.

Бáтько, твои ладони –

Черпень для Океана,

Землю который качает

Под каганцами Стожар.

Бáтько, твоими плечами

Мир заграждён от невзгоды,

А лысина с белым шрамом –

Адамовая гора.

Ноги твои – ворота,

Шея – платан за гайтаном,

Свистнешь – у турок буря,

Зыкнешь – Кавказ затрусит.

Батько, ведь будет ладно,

Коли я тоже стану

Сильным, как ты, и смелым,

Истинным казаком?

В финале, уже будучи стариком, он сажает маленького внука на верного коня «поближе к холке», они выходят за ворота и неторопливо идут к лугу – к простору, который так сопряжен со свободой русского духа. Ребенок спрашивает деда о его подвигах на войне, о русском героизме, которым только и был спасен мир. Вновь звучат слова, будто волшебное эхо повторяя однажды сказанное: «…коли я тоже стану сильным, как ты, и смелым, истинным казаком? Деда, а, деда… Деда!!!»

Последний возглас похож на страстное вопрошание выросшего мальчика, обращенное к тени из прошлого: стал ли он сегодня таким, каким хотел быть вчера? Перед нами – осколок потаенного разговора старшего поколения с самим собой. И напутствие тем, кто сейчас только осознает себя и нащупывает почву, из которой произросла русская история.

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"