Одним из главных событий литературной жизни Самарской области в этом году стала повесть лауреата нескольких всероссийских литературных премий Александра Малиновского «Дом над Волгой».

Одним из главных событий литературной жизни Самарской области в этом году стала повесть лауреата нескольких всероссийских литературных премий Александра Малиновского «Дом над Волгой».

«Жизнь – это тканый ковер»

- Как возник замысел повести?

- Мне давно хотелось написать историю разных поколений волжан. И когда я встретился с прототипом моей будущей героини, меня поразило сходство жизненных ситуаций, которые были в наших семьях. Я же тоже коренной волжанин, как и она. Я много разговаривал с ней. И потом в повести пытался передать дух того времени, в котором она жила. Наша жизнь - это тканый ковер, и все мелочи в ней взаимосвязаны. Тронул за один кончик — и истина приоткрылась. При этом я не хотел, чтобы повесть получилась сентиментальной.

- Читая повесть, я подумал, что настоящая история страны – это не только описание эпохальных событий, но и соединение судеб обычных людей – таких, как ваша Марья Петровна…

- Я тоже так думаю. Она представляет собой целое поколение – тех, кому сейчас около восьмидесяти. Мы не замечаем, какое это драгоценное поколение. Оно многое аккумулировало в себе. Чтобы обогатить образ, я что-то взял у ее современниц. А начинается повествование еще с позапрошлого века, с ее деда...

Лодка «Редедя»

- У вашей героини – сочный народный язык. Беседуя с ней, вы услышали какие-то новые для вас слова, выражения?

- Конечно. Хотя она нигде, кроме средней школы, не обучалась. То она работала в юности матросом на Волге, то паромщицей, а после — много лет бухгалтером, считала сначала на деревянных счетах, потом на арифмометре. Речь у нее не затерта литературными или газетными шаблонами. И многие волжские словечки я действительно услышал впервые. Например, говоря о лодке, которая у них была, она сказала: «Отец ее называл «редедей». Откуда это слово? Я стал рыться в архивах и обнаружил, что в старину по Волге плавал пароход «Редедя князь Косогский». И был он такой громадный, что таскал за собой до сорока маленьких барж. С ним была связана такая история. Владелец парохода поспорил на несколько ведер водки с одним купцом, что, если зацепить тросом мельницу на берегу, то пароход сорвет ее с кирпичного фундамента. «Редедя» попер, и фундамент действительно не устоял.

Или вот такое словечко, которое я услышал от Марьи Петровны, – какорная баржа. Уже потом я узнал, что это судно, сделанное из какорного дерева. Дерево выворачивали с корнем и, обрабатывая топорами, делали из него остов судна. И такие судна были самыми прочными - сто лет не гнили…

- Трудно порою понять, где в повести проходит граница между реальными событиями и авторским вымыслом. Вот, например, история про кур и собаку, которая чуть было не стала «клушкой»...

- Это подлинная история. Я бы такого не придумал. А вообще я рад, что вы не смогли обнаружить в повести грань между реальностью и вымыслом. Для меня как писателя это очень важно. Чаще всего подсказки писателю дает сама жизнь. Надо только уметь прислушиваться к ней. Интересны были всякие подробности жизни, но для меня особой задачей было сохранить и передать образ жизни уходящего поколения, его духовный строй и то, что каждая жизнь, каждая человеческая судьба — свое определенное звено в трагической, чаще всего жестокой и причудливой общей цепи русской истории. И еще. Если внимательно читать, понятно, что сохранилось все достойное и жизнестойкое в нас благодаря в основном прочным семейным устоям, переходящих от прадедов к правнукам.

«В темноте и гнилушки светят»

- Судьба Марьи Петровны, как и многих ее ровесниц, трагична. Бедность, военное детство, потеря близких, потеря малой родины. В чем, по-вашему, такие люди находят счастье?

- Такие люди скупы на разговоры о счастье, они не привыкли изливать свою душу. Если они и говорят об этом, то вскользь. Но все равно русский человек склонен пофилософствовать. Однажды она сказала так: «Много было плохого, но были и светлые дни. В темноте и гнилушки светят». Разве такие слова скажет человек, который не думает о счастье? В другой раз она обмолвилась: «А так хочется жить радостно!» Она никого не осуждает. Но ненароком она однажды в нашем разговоре вывела формулу нашей общей беды, сказав: «Нельзя, чтобы успех достигался любой ценой».

- Название повести простое, но в нем есть определенная символика – «Дом над Волгой»…

- Вся Россия вышла из деревень и поселений — таких, как Сызран, Батраки, Обшаровка. И исчезновение деревенского быта, деревенских домов и уклада жизни таких поселений – трагедия для поколения. Моя героиня, как и многие ее современники, в свое время уехала на Север, осваивать те места. Там корни не пустили и здесь потеряли. А вернувшись, она как будто смотрит на все происходящее и на всю свою жизнь со стороны, из окон того дома над Волгой, в которой росла в детстве. Из которого с коромыслом бегала за водой...

- Как приняли вашу повесть молодые читатели? Я знаю, что у вас на днях прошла творческая встреча с сызранскими студентами…

- Встреча длилась часа два. И мне это общение очень понравилось. Порадовало, что у молодых читателей возникло много вопросов. Вообще я часто общаюсь с молодыми людьми – я же преподаю в Самарском техническом университете. У молодых – своя правда, они многое отрицают из нашего опыта. И не стоит их за это осуждать. Если бы не было отрицания опыта предыдущих поколений, не было бы и развития. Я думаю, что процентов десять из них знают, чего они хотят в жизни. Но так было во все времена.

- Вы знакомы с литературными опытами молодых авторов?

- Конечно. У молодежи большое желание высказаться. Особенно в стихах. Ими забиты все редакционные портфели. Смущают два момента. Во-первых, то, что молодые авторы слишком торопятся напечататься. Вообще, излишняя поспешность характерна для нашего времени. А во-вторых, по этим текстам чаще всего не видно, откуда родом их авторы, не видно их судьбы. У больших писателей их корни всегда чувствуются. Мне очень нравится проза нашего земляка Алексея Толстого. И знаете, чем? В своих заволжских рассказах и повестях он с любовью и знанием дела описал уклад русской жизни. И признавался, что и своего «Петра I» не написал бы так, если бы не родился в Заволжье, не знал бы и не любил его...

Беседу провел Василий КАРАСИК

Справка

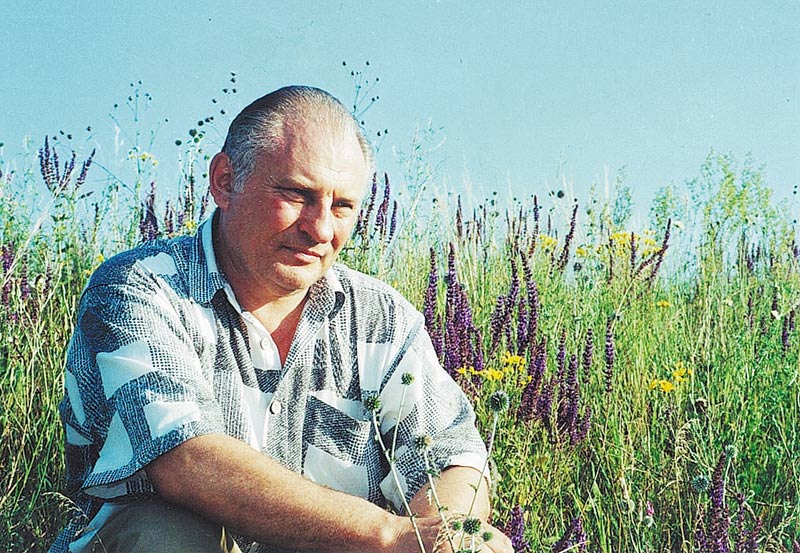

Александр Станиславович Малиновский - самарский писатель, ученый, руководитель производства.

Он родился в 1944 году в селе Утевке Нефтегорского района.

Прошел путь от рабочего до директора крупнейших нефтехимических заводов. Стал доктором технических наук, академиком Российской инженерной академии, заслуженным изобретателем России, профессором Самарского государственного технического университета. Он автор около пятидесяти научных работ, двух с половиной десятков изобретений, многие из которых внедрены в производство.

И в литературе он достиг высот, став лауреатом нескольких Всероссийских премий. В том числе - премий «Русская повесть» и «Лучшая книга». В одной из своих повестей Малиновский, по сути, открыл читателю уникального иконописца - Григория Журавлева. Своего земляка, жившего столетие назад. Родившегося без рук и без ног и писавшего картины и иконы, держа кисть в зубах.

В 2009 году издательство «Российский писатель» выпустило в свет четырехтомное собрание сочинений Александра Малиновского.

Уйдя с производства, Александр Станиславович стал преподавать в Самарском государственном техническом университете. Он много общается с молодежью, пытаясь привить студентам экологическое мышление...

http://www.vkonline.ru/article/61980.html