У истоков славянской письменности:

святые Кирилл и Мефодий

(Из лекций для студентов Курской духовной семинарии)

Сегодня мы с вами продолжим разговор о церковнославянском языке. Обратимся к истории славянской письменности и вспомним, как все начиналось.

Казалось бы, тема всем известная, все читали жития святых равноап. братьев Мефодия и Кирилла, знают, как совершалось просвещение славян. И чтобы освежить в памяти соответствующие события, я могла бы просто порекомендовать вам перечитать Жития свт. Димитрия Ростовского, месяц май, 24 число (точнее, 11-е). Однако не все так просто в этой теме. Мой собственный опыт чтения житий подсказал необходимость сегодняшнего разговора. Мы не будем рассматривать особенности сложившейся русской письменной традиции, унаследованной от Кирилла и Мефодия, никаких лингвистических вопросов я не затрону и особенной академической глубины тоже не обещаю.

Но поставила себе задачу – рассказать вам о тех противоречивых моментах, смысл которых нам не может открыться из содержания агиографического текста (жития), если мы не воспользуемся историческими изысканиями по соответствующей проблеме. Те вопросы, которые возникли у меня при первом чтении житийных текстов, потребовали нескольких лет сравнительного изучения разных источников. Нет, я не занималась этой темой в качестве некоего научного изыскания, это был чисто личный, внутренний интерес. Но ответы в итоге найдены. Не все, конечно. О многом в судьбе солунских братьев ученые спорят до сих пор. Так вот, мне было любопытно даже и то, почему они спорят, почему нет однозначного ответа. Только ли потому, что это было очень давно и не сохранилось почти никаких документов? Или какие-то политические, государственные, личные мотивы влияют на характер предположений и гипотез о жизни и деятельности славянских просветителей? В общем, об этом мы сегодня и поговорим. Я, может быть, не столько скажу что-то новое, сколько попытаюсь прояснить для вас уже известное, обнаружу какие-то неочевидные связи между знакомыми вам фактами.

Итак, У ИСТОКОВ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ…

Как всем известно, у истоков славянской письменности, как и всей православной культуры, стоят великие византийские подвижники 9 века святые братья Кирилл и Мефодий.

О жизни и деятельности славянских первоучителей сохранились очень немногие документальные источники. Византийские историки не упоминают о братьях. На западе сохранилось несколько посланий и отрывочных известий о деятельности братьев в Моравии и в Риме. Так что главным образом история жизни и деятельности славянских просветителей складывается из источников славянского происхождения. Однако эти памятники письменности не имеют характера документальных свидетельств. В основном это тексты, написанные не современниками равноапостольных братьев, составленные на основании преданий скорее нравственно-назидательного, нежели документально-исторического характера.

Наибольшей достоверностью среди них обладают так называемые Пространные жития свв. Кирилла и Мефодия, известные под именем Паннонских. Они были открыты в начале 19 века профессором Московской духовной академии А.В.Горским, который и опубликовал их в 1865 г.

Выдающийся исследователь кирилло-мефодиевского наследия П.А.Лавров выполнил перевод паннонских житий на современный русский язык, и сегодня эти тексты доступны для изучения.

Жития равноап. братьев свт. Димитрия Ростовского были составлены в конце 17 века (опубл в Т.3. в 1700 г.) на основании широко известной Итальянской легенды «Житие и перенесение мощей святого Климента». Содержание ее составляет рассказ о деятельности святого Кирилла в связи с перенесением в Рим обретенных им в Херсонесе мощей св. мученика Климента, папы Римского, ученика св. апостола Петра. Кроме того, свт. Димитрий Ростовский опирался, вероятно, и на различные редакции славянских житий, сохранившиеся почти у всех славянских народов.

Херсонес, обретение мощей св. Климента

В этой связи П.А.Лавров заметил:

«Кирилло-мефодиевской письменности суждено было сыграть объединяющую почти все славянство роль».

А греческий славист Антоний Тахиаос авторитетно подчеркивает:

«Тот факт, что древнейшие рукописные тексты житий святых Кирилла и Мефодия сохранились только в русском изводе, указывает не только на то, что кирилло-мефодиевское наследие с давних веков укоренилось в русском народе, благодарно хранившем память своих просветителей, но также свидетельствует о первостепенной роли, которую сама Россия сыграла в сохранении наследия святых братьев. Русский народ глубоко, всею душою воспринял их вдохновенную проповедь».

Да, сами мы о себе так бы не сказали…

Итак, исторические предпосылки создания славянской азбуки.

В 862 г. к византийскому императору Михаилу прибыло посольство из Великой Моравии от князя Ростислава с просьбой направить к нему миссионеров для проповеди христианства на родном для славян языке.

Великая Моравия – государство западных славян, занимающее территорию современных Чехии и Словакии. Христианство известно здесь с конца 8 века, но церковная организация подчиняется немецкому епископату. Так что славяне не понимают ни слова из всей церковной службы, звучащей на латинском языке. Именно эту проблему и пытается решить великоморавский князь Ростислав.

Почему он обращается за помощью к Византии, а не к какому-либо другому государству? Ведь государственным языком Византии был греческий, который западные славяне так же мало понимали, как и латинский.

Дело в том, что в 9 веке, когда происходят все эти события, Византия была самой могущественной империей среди всех стран, окружавших ее. К середине 9 века завершился период иконоборческих споров и началась новая эпоха духовного подъема, ознаменовавшая громадные перспективы той вселенской политики, которая была намечена еще императором Юстинианом. Суть ее в том, чтобы через христианизацию окружавших Византию народов расширять пределы империи и укреплять ее могущество, как материальное, так и духовное. Византия выступала в этот период в роли просвещающей державы для многих, считающихся варварскими, народов, к которым относились тогда и славяне.

Почему варварские? Славяне представляли собой в 9 веке пастушеские племена, делавшие захватнические набеги на Византийскую империю и другие соседние с ними государства. Для Константинополя они стали угрозой и требовали к себе неусыпного внимания. Византия с честью выходила из трудного положения, предлагая вторгавшимся в ее пределы славянам войти в число имперских подданных, стать полноценными гражданами православного государства, приняв крещение и приобщившись к образованности и культуре просвещенных народов. Такая политика существенно влияла на историю всей Европы, позволяя христианству распространяться стремительными темпами.

Одним из самых первых славянских государств в Европе как раз и была Великая Моравия, страна западных славян, о недавнем варварском прошлом которых свидетельствовала та ситуация, что, приняв христианство, они не могли осмыслить новую веру и адаптировать ее к родным понятиям, поскольку не имели письменной формы языка, не имели книжной традиции. Так же, как и мы, восточные славяне, до официального Крещения Руси. Древнерусские княжества к этому времени уже образовались, но устойчивой письменной традиции еще не было.

Так вот, князь Ростислав просил для своего народа именно письменной формы христианского вероучения. Вот тут и заключалась главная проблема – собственного алфавита у славян еще не было. Византия, казалось, ничем не может помочь. Ведь миссионеры не могут ничему научить славян, если у тех нет своего языка – просто нет языка, на который следует перевести Священное Писание и тексты Богослужения. Речь есть, славяне разговаривают и понимают друг друга, но языка нет – они не могут сохранить сказанное, не могут записать свои молитвы, не могут прочитать священных книг.

Для решения этой проблемы Византии нужен был не просто миссионер, способный проповедовать Евангелие, нужен был профессионал-лингвист такого высочайшего уровня, чтобы ему было по плечу создать новый алфавит для недавно сформировавшегося народа.

О рождении его и становлении в качестве первого философа своего времени повествует огромное количество разного рода исследований и научных гипотез, но все они так или иначе опираются на славянские жития, не имеющие характера документальных свидетельств. Отсюда и разночтения в биографии.

Рядом с философом всегда и везде присутствует его старший брат, монах и священник, который, собственно, и взял на себя религиозно-просветительскую роль, в то время как младший, будучи ученым и дипломатом, понес на себе все тяготы политико-государственных неурядиц, сопряженных с той христианской миссией, что возложила на них, как на лучших своих сынов, могущественная Византия.

Итак, по свидетельству житий, братья Кирилл и Мефодий родились в городе Фессалоники в многодетной семье знатного рода. Фессалоники, или Солунь, второй по значимости город Византии после Константинополя.

Отец братьев, друнгарий Лев, занимал высокую должность в военно-административной иерархии Византии, был уважаемым гражданином города, отличался высоким уровнем образованности и культуры. Семья была близка и ко двору императора, что наложило отпечаток на последующий жизненный путь братьев.

Старший, Мефодий (815), пошел по стопам отца, став военачальником (воеводой) одной из славянских областей в пределах империи. Младший из семи детей, Константин (826 или 827), отличался необыкновенным талантом в познании наук, в чем и преуспел, став известнейшим ученым своего времени и непревзойденным в красноречии дипломатом, за что получил прозвище Философ. Покровительство императора сыграло в свое время не только положительную, но и печальную роль в судьбе братьев, посвятивших жизнь служению своей стране. (Понятно, что в первую очередь они служили Богу, но это настолько очевидно, что даже неудобно повторять).

Из жития Мефодия очевидно, что его, как старшего наследника семьи друнгария Льва, готовили к особому государственному посту, определенному для него правительством. Начальным этапом этой подготовки и было его княжение, или административное управление провинцией, заселенной славянами.

Второй известный истории наследник уважаемой семьи, юноша Константин, был призван ко двору императора к лучшим учителям своего времени для постижения наук.

В житии Кирилла об этом сообщается так: «о красоте его, и мудрости, и прилежании в науках, свойственном ему, услышав, правитель царя, который называется логофет, послал за ним, чтобы учился с царем».

Эту ситуацию исследователь комментирует следующим образом:

«При императорском дворе была проявлена личная заинтересованность по отношению к каждому из фессалоникийских братьев. Не остается никаких сомнений в точности передачи известий об этом. И здесь мы не в последний раз встречаемся с тем, что под покровом агиографического жанра скрывается историческая правда о византийской жизни… Во всяком случае высшие круги Константинополя были доступны для семейства друнгария Льва, по крайней мере через посредство друзей или родственников. Одного юношу избрал сам император, а другого – лицо, достаточно близкое к нему. Мы видим здесь ясное указание на общую тактику, практиковавшуюся в империи, готовить к важным государственным постам и назначать на них молодых людей из знатных и доверенных семей».

(Я обратила на это особое внимание, поскольку ситуация эта многое объясняет в биографии солунских братьев. Их внезапный уход в монастырь при том, что Бог даровал им и блестящие способности на государственном поприще, и могущественных покровителей, в определенной мере объясняется и той политической ситуацией в империи, что сложилась в период их гражданского становления. )

При этом важно учитывать тот момент, что оба брата нисколько не обольщались дарованными им привилегиями, и каждый из них в урочный час сполна проявил свою независимость и свободу выбора: Мефодий предпочел уединение в монастыре и священнический сан; Константин долгое время пытался уклониться от навязываемой ему женитьбы и стремительной придворной карьеры. После непродолжительного пребывания в должности хартофилакса (начальника патриаршей канцелярии) он испросил отставку и вслед за старшим братом удалился в монастырь.

Стоит оговорить особо такой момент, как священство Константина-Кирилла.

Споры по этому поводу не утихают среди ученых до сих пор, однако общая тенденция склоняется к тому, что Кирилл никогда не принимал священнического сана. Не говоря уже о том, чтобы принимать всерьез гипотезы о его епископстве, почему-то получившие широкое распространение в Болгарии. Из текста жития Кирилла следует лишь то, что он был рукоположен во чтеца, с той целью, чтобы удержать его на должности патриаршего хартофилакса.

После отказа от этой должности и удаления в монастырь Кирилл снова был вызван ко двору с настойчивыми попытками привлечь его к государственной службе на высокой административной должности. Кирилл предпочел научную деятельность. Он был назначен на должность профессора философии на довольно необычных условиях: он имел возможность частной практики, но плату за нее получал от государства. Это означало, что его учениками были чужестранцы знатного происхождения, пожелавшие получить высшее образование в Византии и приобщиться к ее духовным богатствам. Таким образом, определенная православно-просветительская цель преследовалась и в частной философской практике Константина. Кроме того, его общение с чужеземцами закладывало основы его последующей дипломатической деятельности.

Почти потрясающим оказывается тот факт, что на момент начала пути дипломата и миссионера Константину исполнилось всего 24 года!

Антоний-Эмилий Тахиаос пишет:

«Преподавание философии не стало, однако, для юного профессора занятием продолжительным, и в скором времени его жизнь принимает новый поворот, определивший раз и навсегда характер его дальнейшего служения. Путь, открывшийся перед ним, посвящен дипломатии и миссионерской деятельности, которые в Византии были связаны друг с другом теснейшим образом. Поскольку император был защитником Православия и царствовал «по милости Божией», империя по самой своей природе стремилась к распространению христианской веры, полагая это своим священным долгом, обязательством, наложенным принятой на себя вселенской миссией. Поэтому дипломата, вступавшего в переговоры с врагами или «варварами», всегда сопровождал миссионер. Обычно там, куда проникало политическое или культурное влияние вселенской империи, появлялась и православная вера, на которой основывалась ее политическая идеология. Этот двойственный аспект миссионерской деятельности – политический и религиозный – зачастую остается не проясненным историческими источниками, в том числе и теми, которые относятся к деятельности Кирилла и Мефодия. Разделительная черта между дипломатической и религиозной деятельностью никогда не была проведена сколько-нибудь отчетливо».

Только учитывая эти особенности византийской политики, мы можем понять те сложные обстоятельства, которые сложились вокруг славянской миссии Кирилла и Мефодия в Великой Моравии и Паннонии. Помимо религиозного просвещения западных славян, братьям непрестанно приходилось улаживать различные политические конфликты, возникающие вследствие непростых церковно-государственных отношений между Византией и Римом. Когда политическая ситуация в империи изменилась, братья вообще лишились поддержки своей страны и были вынуждены искать защиты от немецкого духовенства не у константинопольского патриарха, а у папы Римского Адриана II. Во всех этих обстоятельствах и проявился сполна дипломатический талант Кирилла.

Подробно о жизни святых братьев вы можете прочесть в житиях свт. Димитрия Ростовского, я стараюсь не повторять их содержания, пользуясь не житийной лексикой, а научно-исторической терминологией, что позволяет акцентировать внимание на фактах, избегая назидательной интонации, свойственной житиям.

На данный момент лучшим источником такого научно-исторического плана является книга А. Тахиаоса «Святые братья Кирилл и Мефодий, просветители славян», изданная в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Автор ее учитывает все накопленные до сего дня исследовательские ресурсы. В качестве приложения к своему исследованию он публикует и перевод Паннонских житий, и Житие св. Климента, папы Римского (Итальянскую легенду о св. Кирилле), и даже житие одного из учеников св. братьев, епископа Болгарского Климента.

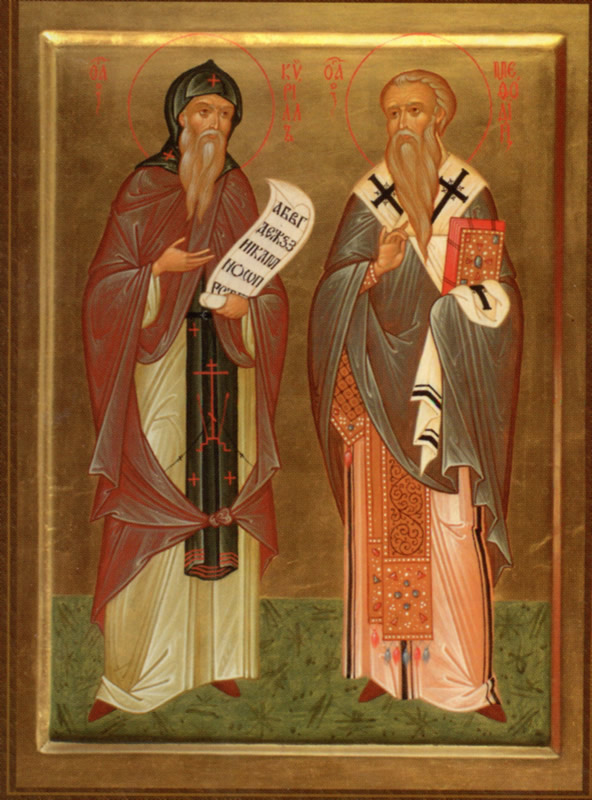

Икона из Троицкой Лавры

Еще раз подчеркнем, что даже самые авторитетные ученые в области славяноведения, обращаясь к истории славянского просвещения, не имеют в своем арсенале более достоверных источников о деятельности свв. Кирилла и Мефодия, чем их славянские жития.

С.Б. Бернштейн писал:

«Житие Кирилла и Житие Мефодия являются самыми достоверными источниками для восстановления событий личной жизни и деятельности солунских братьев. Многочисленные попытки дискредитации этих памятников в конце концов оказались несостоятельными или касались несущественных, второстепенных фактов».

Предположительно, «Житие Кирилла» было написано сразу после его кончины (869г.) под руководством Мефодия. Написание «Жития Мефодия» относят также к периоду сразу после его смерти в 885г. До сего дня дошли только списки этих Житий, самый ранний из которых относится к 12 веку.

Гипотеза о славянских корнях братьев житиями не подтверждается.

«Ни в одном источнике не сообщается, пусть даже косвенно, о том, что они были славянами, в то же время об их греческом происхождении известно из древнейших источников» (А.-Э. Тахиаос).

Откуда же взялась эта гипотеза? Из того удивительного факта, что братья в совершенстве владели славянским языком. Но факт этот объясняется весьма просто:

«Фессалоники в то время располагали более значительным опытом общения со славянами, нежели какой-либо другой город Византии. Поселившись в окрестностях города, славяне начали вступать в мирные отношения с коренным греческим населением и продавать грекам свои товары. Каждое утро при открытии больших врат в стенах города, в Фессалоники входило множество славян, направляющихся в город за покупками или по иным делам. Поскольку культура славян была неразвита и им трудно было вступать в общение с греками, последние вынуждены были сами до некоторой степени изучить их язык. На протяжении столетий славянская речь была отличительной особенностью оживленного фессалоникийского рынка… Стоит ли удивляться тому, что у Константина и Мефодия была возможность услышать разговорную славянскую речь и поразиться ее мелодичности…» (А.-Э. Тахиаос).

Возвратимся к началу славянской миссии. Ростислав просит миссионеров-переводчиков, император Михаил вызывает к себе Кирилла. Кирилл в свою очередь просит себе в помощники своего старшего брата Мефодия, к тому времени уже ставшего монахом одного из византийских монастырей. Патриарх Фотий благословляет братьев на великую миссию славянского просвещения. В 863 г. братья прибывают в столицу Великой Моравии Велеград, где сразу же организовывают богослужение на славянском языке. Первыми богослужебными книгами, переведенными на славянский язык, были Евангелие-апракос, Апостол, Паремийник и тексты церковных служб. По преданию, первая молитва, прозвучавшая по-славянски, это «Отче наш».

Стремительное начало миссии уже через год было приостановлено в связи с изменившимися политическими обстоятельствами в Великой Моравии.

В 864 г. политический авторитет Ростислава падает, государство слабеет, и в конце концов Моравии начинает диктовать свои условия немецкий король Людовик, заинтересованный в том, чтобы усилить позиции немецкого духовенства на территории попавшей в зависимость от него страны. В Моравии снова внедряется богослужение на латинском языке. Деятельность Кирилла и Мефодия объявляется вне закона, им предъявлены обвинения в неправомерности их миссии на территории страны, находящейся в юрисдикции Римской кафедры. В этих условиях братья вынуждены отправиться с объяснениями в Рим к папе Николаю Первому, который, впрочем, за время их пути скончался.

Новый папа Римский Адриан II, сочувственно настроенный к славянам, благосклонно встретил братьев и принял под свое покровительство славянское богослужение. Просветительская миссия Кирилла и Мефодия увенчалась триумфом именно здесь, в Риме, когда в самой цитадели латинства, в соборе св. апостола Петра прозвучала Божественная Литургия на славянском языке.

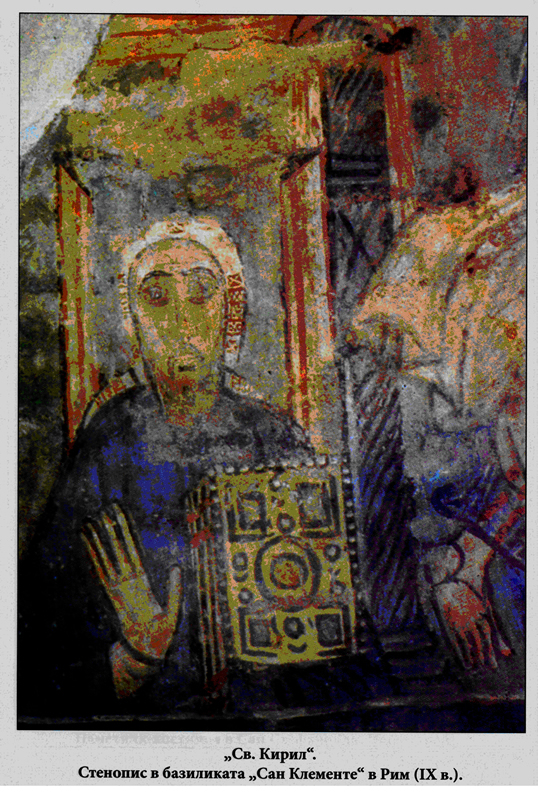

Однако победа омрачилась несчастьем. Предельная нагрузка и длительные путешествия подорвали здоровье Константина. После тяжелой болезни он скончался в Риме 14 февраля 869 г. Известно, что перед смертью он принял схиму с именем Кирилл. Мефодий хотел вывезти тело брата из Рима и похоронить на родине, по завету матери, но по распоряжению папы Адриана, желающего оказать великую честь просветителю славян, Кирилл был погребен в базилике св. Климента, мощи которого были привезены братьями в дар Римской церкви.

Напомню, что в 9 веке церковь была едина, разделения на римскую католическую и восточную православную еще не было. Никаких канонических препятствий для церковного общения греческих миссионеров с римским епископатом быть не могло.

После смерти Кирилла папа Адриан рукополагает Мефодия во епископа Моравии и Паннонии, тем самым гарантируя его независимость от притязаний немецкого духовенства. Мефодий успешно продолжает просветительскую деятельность, возвратившись в Моравию с учениками Кирилла. Но изменившаяся политическая ситуация вновь прерывает миссию. Великоморавский князь Ростислав оказывается предан племянником Святополком, захватившим власть в свои руки. Святополк не заинтересован в славянском богослужении, а потому предоставляет все привилегии немецким епископам, которые учиняют расправу над Мефодием, всячески оскорбляя его и обвиняя в ереси, после чего заключают в темницу в Баварии. Только через два с половиной года по указу папы Римского Мефодий был освобожден и восстановлен в архиепископских правах. Однако богослужение на славянском языке папа запретил. Мефодий, осуществляя дело всей своей жизни, продолжает славянское богослужение вопреки запрету, поскольку ему становится очевидна непоследовательность церковной политики папы Иоанна 8, сменившего умершего Адриана. На Мефодия непрестанно строчат доносы в Рим немецкие епископы. Ему снова грозит суд и изгнание.

Устав от бесконечных предательств и политических интриг, Мефодий на три года уезжает в Византию. Здесь он обретает душевное умиротворение, возвращая себе отчетливое представление о своей жизненной миссии. Его родная страна как бы приносит его в жертву славянскому народу, и он смиренно принимает этот жребий, успокоенный и окрепший возвращаясь в Моравию, откуда уже больше никогда не вернется на родину.

Вместе с двумя учениками-скорописцами Мефодий за 6 месяцев переводит все библейские книги (кроме Маккавейских), и сразу после завершения этого гигантского труда теряет последние силы. В день кончины он обращается к ученикам и всему моравскому народу с предупреждением о грядущих испытаниях и гонениях, благословляя свою паству в последний раз. После кончины, последовавшей 6/19 апреля 885 г., Мефодий был погребен в одном из соборов Велеграда, но место его погребения не известно до сих пор.

Предсказания Мефодия вскоре оправдались, ученики святых братьев были изгнаны из Моравии, многие из них убиты, некоторые проданы в рабство на рынках Венеции. Славянские книги сжигались на кострах как еретические. Отказавшись от родного языка и богослужения, Моравия полностью попала в зону латинского влияния, что в конце концов привело к утрате государственного статуса. Она была захвачена и разорена венграми в 905 г.

«Мечта о создании в Центральной Европе славянской империи, в основание которой положены были бы духовные устои Византии, погибла раз и навсегда, а вместе с ней и дело солунских учителей в тех местах» (А.-Э. Тахиаос).

Однако семена, брошенные святыми братьями в славянскую землю, не зачахли. Те из учеников, кому удалось спастись от преследований, нашли убежище в соседней славянской стране – Болгарии. Первоначально болгары были народом тюркского происхождения, но со временем смешались со славянами, завоевывая их территории. В духовном отношении славяне оказались сильнее, и хотя были завоеванным народом, смогли сохранить свой язык и традиции настолько неколебимо, что болгары, общаясь с ними, стремительно утрачивали память о своих традициях, усваивая культуру славян.

Современником святых братьев был болгарский царь Борис, руководствующийся идеей, что принятие христианской веры позволит Болгарии войти в избранное число культурных народов и даст возможность строить плодотворные отношения с этими народами. Так же, как позднее киевский князь Владимир, болгарский царь Борис официальным указом и своим царским повелением решительно ввел христианство в своей стране. И так же, как на Руси, в Болгарии долгое время тлело сопротивление язычески настроенных представителей общества.

Борису удалось сделать свою страну центром христианской культуры на целое столетие. Именно здесь дело Кирилла и Мефодия нашло огромное количество продолжателей и развернулось во всю мощь.

Болгария сохранила память о пяти учениках святых братьев. Вкупе с Мефодием и Кириллом они почитаются здесь как «седмочисленнии святии». Имена пяти учеников: Савва, Наум, Горазд, Климент и Ангеларий.

К началу 11 в. центром славянской христианской культуры становится Киевская Русь.

Дальнейшая судьба кирилло-мефодиевского наследия вам известна из истории России.

Противоречивые данные источников и их интерпретации (домыслы):

- По-разному указываются годы жизни братьев.

- Мефодию произвольно присваивается имя Михаил, якобы данное при рождении.

- Делаются произвольные предположения о славянском происхождении отца святых братьев, иногда ему приписывается тюркское (протоболгарское) происхождение.

- В западных источниках существуют версии тайного рукоположения св. Константина во епископа.

- Бытует версия отравления св. Кирилла в Риме латинскими епископами.

Факты:

Документально зафиксированы только даты кончины святых братьев.

Достоверно известно только место погребения св. Кирилла.

Сохранились только мощи св. Кирилла (хранятся в Ватикане).

Частица его мощей хранится в Фессалониках с 1976 года.

Место погребения св. Мефодия указывается приблизительно.

Мощи св. Мефодия не обретены.

Литература о святых Мефодии и Кирилле:

- Свт. Димитрий Ростовский. Жития Святых. Май.

- Тахиаос А.-Э. Святые братья Кирилл и Мефодий, просветители славян. М., 2005.

- Соколянский А.А. Введение в славянскую филологию. М., 2004.

- Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык. Любое издание.

- Князев А.С. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, просветители славян. Минск, 2004.

М.И. Маслова. Лекция для студентов первого курса иконописного отделения Курской духовной семинарии, 2006 год.

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"