УРОКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1

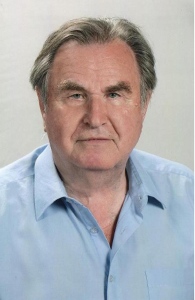

К 90-летию профессора В.С. Вахрушева (1932-2011)

На рубеже XX-XXI веков в небольшом городе Балашове, столице Прихопёрья, прославилось имя классического университетского профессора с поразительным, всемирным кругозором – Владимира Серафимовича Вахрушева. Нам посчастливилось быть в числе его студентов, слушать мощные, интересные, аналитически выверенные лекции по зарубежной литературе. И даже спустя много лет лично меня не перестаёт занимать вопрос: по каким законам природы, психологии и общества возник его талант, почему одиночно – словно в степи сосна, как пел известный бард?

На рубеже XX-XXI веков в небольшом городе Балашове, столице Прихопёрья, прославилось имя классического университетского профессора с поразительным, всемирным кругозором – Владимира Серафимовича Вахрушева. Нам посчастливилось быть в числе его студентов, слушать мощные, интересные, аналитически выверенные лекции по зарубежной литературе. И даже спустя много лет лично меня не перестаёт занимать вопрос: по каким законам природы, психологии и общества возник его талант, почему одиночно – словно в степи сосна, как пел известный бард?

Под влиянием инертной провинциальной среды погибло немало одарённых натур – это одна из важнейших тем произведений позднего А.П. Чехова, – творческая деятельность имеет несколько иные механизмы мотивации, подразумевает питающую культурную, интеллектуальную атмосферу, ведь настоящий исследовательский дар не может развиваться наивной любовью к славе или материальным благам. Что же заставляет с такой степенью концентрации перерабатывать неисчислимое количество источников, сопоставляя и анализируя факты, формулируя всё новые исследовательские задачи и порождая оригинальные научные идеи?

За время учёбы и эпизодического, но впечатляющего общения с профессором в последующие годы, мне не удалось разгадать эту загадку. Ясно, что доминантой всей жизнедеятельности учёного является совершенно особенный по интенсивности и стабильности познавательный интерес, словно внутренний локомотив, он не считается ни с какими преградами и продолжает двигаться даже вопреки личным невзгодам. Ясно, что важна особая склонность к быстрому освоению письменных источников, или проще – к обработке знаков, а также к систематизации, сопоставлению, анализу тех или иных явлений. Думается, мотивация настоящего исследователя менее всего изучена психологами, а само по себе слово «талант» объяснений формированию такой личности в конкретное время, в конкретном месте не даёт. Допустим, будь гениальный П.Абеляр2 профессором кафедры религиоведения в любом современном университете, его бы не постигла такая страшная участь, однако, зарождение и расцвет яркого дарования не следует втискивать в рамки позитивизма.

Трудно было Владимиру Серафимовичу протягивать просветительский мостик между всемирными научными интересами и мало читающей, недостаточно воспитанной аудиторией – в 90-е годы студент, что называется, пошёл уже не тот, или, как писал по другому поводу Н. Заболоцкий, «несоответствия огромны»3 . Но профессор имел добрую волю и особый энтузиазм поддерживать любое, даже мизерное встречное движение. Мне запомнился случай, когда один юный рецензент старательно переписал в свой отзыв о прочитанном произведении кусок литературоведческой книги, на что Вахрушев заметил примерно следующее: «Ваши мысли4 , уважаемый Д., очень близки идеям, высказанным в монографии такого-то на странице такой-то». И отзыв был зачтён.

* * *

Истомило искусство, измучило,

знаю, можно схватить красоту:

вьётся в белом сиянье излучина,

тихо солнце скользит на плоту.

Эти полные, звучные, летние

мне даны времена неспроста,

великаны-деревья заветные

до последнего чудны листа,

и нетленным теплом улыбается

млечный клевер, трава-мурава –

всё поёт, всё летит, всё сбывается…

Не спеша возвращаться в слова5 .

На четвёртом курсе я решила всерьёз покончить со своими поэтическими упражнениями, придумав простой план: принести профессору тетрадь, получить с высоты его эстетических представлений выговор, прекратить писать в столбик (нужно было только, как я вообразила, потерпеть несколько ужасающих минут). Но случилось иначе, и Владимир Серафимович сделал шаг навстречу, удостоив коротким аналитическим комментарием каждый текст, общей рекомендацией сокращать, и в итоге заключил: «Талант налицо». Такой развязки я не ожидала, поэтому и осознание произошедшего явилось позже, тогда и писать стала чаще и переводить из классических и современных зарубежных авторов.

ТРИО-СОНАТА И. С. БАХА 4

Небесно-гулкий ми минор,

мелодии ступени –

спокойный, строгий разговор

и жизни откровенье;

за мною ходит по пятам

четвертая соната –

как тёплый дождь, как фимиам,

хоть незамысловата.

И будто видится с холма,

в дыхании органа,

старинных улиц кутерьма,

что ноты Иоганна,

и черепица, и фахверк,

и жалкие лавчонки,

и маета который век –

той, рыженькой, девчонки...

Зерно вахрушевской просветительской стратегии дало некие плоды. Помню, добрый наставник был очень рад, когда под новый 2007-й год из Москвы удалось передать журнал 6 с большой публикацией моих оригинальных переводов из творчества Э. Дикинсон, Дж. Китса, О. Уайльда и др. Он сразу же ответил приветственным письмом и назвал подборку новогодним подарком.

Иногда Владимир Серафимович бывал очень грозен – если чувствовал оскорбительное неуважение к высокому предмету, которому посвятил жизнь, мы побаивались его, к примеру, после случая с весёлой студенткой П. Она была экзаменуема по творчеству американского автора Э.А. По, более известного как новеллиста, и в какой-то момент обмолвилась, что он ещё и стишки писал. Сейчас я это вспоминаю с умилением, но тогда было совсем не смешно видеть, как профессор переменился в лице, покраснел, будто даже увеличиваясь в размерах, и сухо сказал: «Стишки!? Вон!..». Шалунья, хоть и пережила нелёгкие минуты опалы, зачёт получила вместе с прочими, уразумев, что к мировой литературе с её гениями и шедеврами нельзя относиться неуважительно, а мы, прочие, тоже вполне усвоили этот драматический урок.

* * *

На дне вселенского колодца

растут цветы, сияет солнце,

и ветром зыблется камыш,

и возится в песке малыш...

На дне вселенского колодца

стрекозы множатся, как флоксы,

и янтарëм живых имëн

вода играет и смеëтся

над топкой

пропастью

времен...

Однажды Вахрушев пришёл к нам на факультет педагогики и прямо на перемене стал надиктовывать темы курсовых работ. Я ухватилась за «Миф о Наполеоне в русской классике», потом тема исследования стала дипломной и даже кандидатской в МПГУ. Со временем злодейская фигура Наполеона перестала меня занимать, а вот миф как форма религиозности очень долго волновал 7: по сути, опредмеченная жизнь человеческого духа, некое верование, и создаёт самые сильные и подчас великие поэтические8 произведения. Таков был импульс вахрушевской глубокой идеи – хватило размышлений на весьма долгое время.

Имея достаточные основания для высокого мнения о себе, Владимир Серафимович никогда не бывал снобом, что, к сожалению, часто случается с посредственными литературоведами. Его взгляд, обращённый, что называется, в себя, искал решения поставленных научных или просветительских задач и не кичился сознанием аналитической власти над текстами классиков и современников.

* * *

Мечтаю, чтоб вечер был тихий,

под лампой – мои фолианты,

треск дров – вместо глупой шумихи,

и плеск мотылька слеповатый…

Тогда я волшебно открою,

допустим… Верхарна-фламандца,

и жизнь развернётся другою –

в цветущем мыслительном танце;

я Бунина ярко впитаю –

допустим… турецкие строки,

в напеве глубоком витая

на Западе или Востоке…

Западник по специальности (а мы слушали курс лекций даже на языке оригиналов – по английской литературе), он не настраивал нас, как некогда нашумевший Т.Н. Грановский9 , на идеологию западничества. Наш профессор с большой теплотой писал о России, не чураясь уездного или губернского масштаба: о Балашовском крае, родной Вятке. Его автобиография названа строчкой поэта-современника Н. Рубцова – «Тихая моя родина», прекрасная лирика которого так трудно искала путь к читателю сквозь русофобские препоны.

* * *

Набрать бы мне кристальной тишины –

хопёрской этой августовской манны,

все звуки внутрь себя погружены,

зачаточны и снова безымянны.

Лишь иногда вздыхает на лету

сухой листок, и камыши-сиротки

звенят легко, и где-то за версту

выкатывает гром моторной лодки…

Кому только не лень было вспоминать формулу «всемирная отзывчивость» 10 о сущностном проявлении русского человека, русской культуры, вот и мне не лень, потому что она видится главной и очень деятельной особенностью дорогого профессора, последние встречи с которым проходили уже при активном участии другого учёного – профессора МГУ А.Ю. Ретеюма11 , моего мужа. Было занимательно слушать, как они, по направлениям гуманитарий и естественнонаучник, прилаживаются к разговору своими «всемирностями», начав для разминки, например, с Н. Коперника, а заканчивая обменом собственных тематически разнообразных книг.

Профессор А.Ю. Ретеюм часто вспоминает Владимира Серафимовича, утверждая, что с наставником мне несказанно повезло.

Так и есть!

1 Из названия книги «Уроки мировой литературы в школе» Вахрушев В.С. М.: Просвещение, 1993.

2 Французский диалектик и поэт, подвергшийся пещерному изуверству.

3 Из позднего стихотворения «На закате» (1958 г.): Заболоцкий Н.А. Стихотворения и поэмы. М.– Л.: Советский писатель, 1965. С. 176-177.

4 Курсив мой – А.Р.

5 Здесь и далее стихи мои – А.Р.

6 Ретеюм. А.Б. Английская поэзия в переводах Анны Ретеюм // Российский колокол, №4, 2006.

7 Ретеюм А.Б. Апофатический путь русской поэзии// Русская жизнь. № 10. 2012.

8 Как в узком, так и в широком смысле слова.

9 Блистательный профессор-историк, друг революционеров, идеолог западничества.

10 Из речи Ф.М. Достоевского об А.С. Пушкине.

11 Физико-географ, автор теории нуклеарных геосистем, космист.

Наш канал на Яндекс-Дзен

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"

![]() Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"

Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"