|

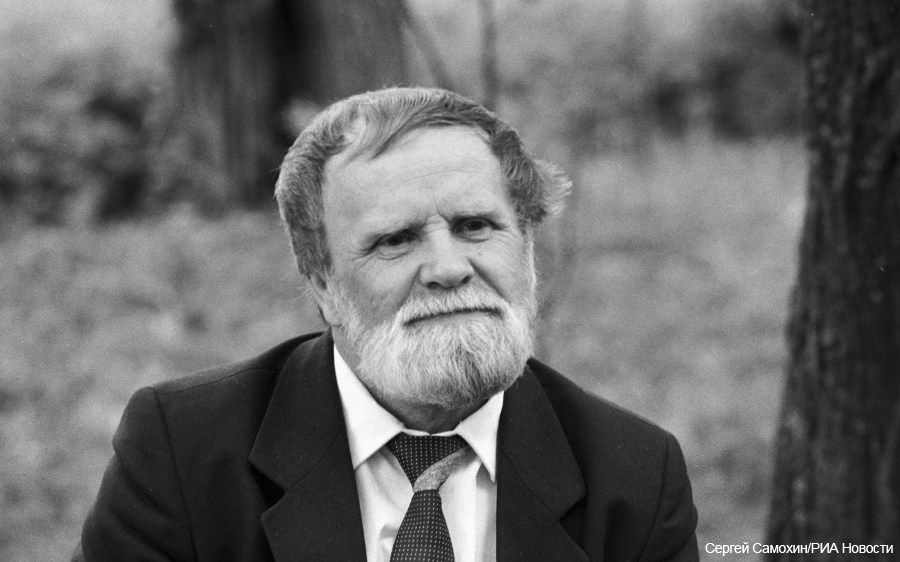

В связи с этим печальным днем есть смысл вспомнить недавнее, но более приятное событие - состоявшиеся 1-е Межрегиональные Беловские чтения под девизом: «Белов.Вологда.Россия». Поэт, прозаик, драматург, публицист, киносценарист, художник, общественный деятель, искусный плотник и печник, да и просто не равнодушный гражданин. Всё это уживалось в одном человеке. Всё это - Василий Иванович Белов. Личность яркая, многогранная, уникальная. Его художественные произведения переведены на языки разных народов мира; их знают, любят, читают, особенно - повесть «Привычное дело» и роман-эпопею «Час шестый», последнюю большую работу. Писатель издал более 60 книг общим тиражом свыше семи миллионов экземпляров. Некоторые произведения включены в школьные и вузовские программы. Деятельность Белова отмечена литературными и государственными наградами, ещё при жизни его называли классиком отечественной литературы, и это на самом деле так. Накануне дня рождения Василия Ивановича (23 октября ему исполнилось бы 82 года) в Вологду приехали писатели, литературоведы, работники библиотек и любители его творчества, чтобы почтить память замечательного мастера слова. Прошло два года после ухода Белова в мир иной, настала пора глубоко и всестороннее исследовать и творчество, и личность писателя. Перед открытием я встретился с организаторами чтений. - Мы гордимся, что Василий Белов наш земляк, он прославил Вологодчину своим писательским талантом, гражданской позицией по самым острым проблемам бытия, - отметила Надежда Кузнецова, сотрудница Центральной библиотеки г.Вологды. - У нас в библиотеке уже давно действует «Беловский центр», он привлекает внимание читателей. Но недостаточно одного центра. Мы решили провести «Беловские чтения», обменяться мнениями, услышать исследователей. Как я себе представляю, цель чтений - расширить влияние творческого наследия Белова и писателей его круга на состояние современного общества в России. Думаю, в будущем наши чтения могут стать и международными. В областной научной библиотеке, где не раз звучал голос Василия Ивановича, царило приподнятое, праздничное настроение. - Я рада видеть вас в родном городе писателя, - тепло приветствовала участников чтений вдова Ольга Сергеевна Белова. - Душа моя, конечно, ещё горюет, болит, ещё ощущает утрату. Ещё одна бессмертная душа покинула бренное тело. Как заметил один знакомый, выстраивается такой ряд: Батюшков, Брянчанинов, Белов. Но сегодняшний день для меня важный. Я вижу искренний интерес людей к творчеству Белова, и это радует. Я хочу напомнить, что Василий Иванович очень любил Россию, переживал, тревожился за её судьбу, отсюда его творчество столь созвучно современности. Пожалуй, О.С.Белова, может, не сознавая того, выразила суть большого разговора - любовь к России, образ Родины, чувство патриотизма. Чтения как бы делятся на три части. Личные впечатления тех, кто общался с Василием Ивановичем; обмен опытом пропаганды творчеств Белова среди читателей; и, наконец, литературоведы, писатели, критики обсуждали обширное наследие писателя. Известная русская поэтесса Ольга Фокина, она училась вместе с писателем в Литинституте, припомнила студенческую встречу, где молодой поэт Василий Белов читал своё стихотворение о храмах Москвы, сравнивал их купола с луковицами. Это было весьма необычно для того времени. Стихи завораживали своей искренностью и правдивостью. Ольга Александровна дала высокую оценку большого вклад Белова в становление и укрепление Вологодской писательской организации. -Наше писательство - это братство, его нельзя разделять, так считал Белов, - подчеркнула поэтесса. - И, слава Богу, мы это сохранили. Когда во многих писательских организациях происходили расколы и распри, мы избежали этой напасти. Прозаик из Вологды Роберт Балакшин назвал своё выступление: «Василий Белов - выразитель русского народного характера». Ссылаясь на встречи с писателем, на анализ его произведений, он убедительно доказал это. Причем, выразителем народного характера писатель был не только в творчестве, но и в повседневности, в житейских делах и мелочах. Неподдельный интерес вызвали доклады гостей, приехавших на чтения. Доктор филологических наук, литературовед из Краснодара Юрий Павлов подробно говорил об отражении творчества и личности В.И.Белова в литературоведении, критике и публицистике. В частности, он отметил, что Белов являл собой христианский соборный тип личности. Сравнивая художественный мир В.И. Белова и А.И. Солженицына, критик сделал вывод, что их миры разные, во многом противоположные, но это не значит, что они исключают друг друга. Критик также посетовал на то, что в современной России нет ни одного учебника по литературе, который был бы составлен в соответствии с традициями русской классической литературы. По мнению литературного критика Виктора Баракова из Вологды, и теперь существуют авторы, продолжающие направление, получившее название «деревенская проза», одним из создателей которого и являлся Василий Белов. Критик проследил развитие этой традиции в творчестве волгоградского прозаика Бориса Екимова, вологодского писателя Станислава Мишнева и архангельского автора Александра Кирова. Василий Белов и русский театр - тема мало изученная, но весьма интересная. Поэтому с особым вниманием слушали участники чтений сообщение учёного из Череповца Алексея Новикова. Он рассказал об истории постановки пьес Василия Белова в народном театре Дворца культуры металлургов; многие подробности были названы впервые. И, словно продолжая тему, в зале появились актеры молодёжного театра-студии «Сонет» из Вологды, они показали отрывки из спектакля по пьесе Василия Белова «Бессмертный кощей». Сказочные персонажи - Баба-Яга, Леший, Кикимора, Водяной, Русалка ожили в исполнении молодых артистов. Смысл постановки в том, что очень часто Человек (образ Солдата), наделённый Разумом и Сознанием, становится игрушкой в руках тёмных и злых сил. Вообще на чтениях прозвучало много нового, познавательного, что расширяет представление о Василии Ивановиче Белове. К примеру, Екатерина Дьячкова, доцент Литературного института в Москве, проанализировала «смеховое начало в прозе Белова», исследование довольно необычное. Природа смеха сложная - он и лечит, и исцеляет, а иногда и убивает. Белов старался использовать смех как художественный приём очень тактично, аккуратно. Или вот известный краевед из Череповца Леонид Вересов представил доклад об истории дружбы крупнейших литераторов второй половины ХХ века - Василия Белова и Николая Рубцова. Дружба эта, как убеждён исследователь, была не просто бытовой, творческой, но прежде всего - духовной. Родство душ связывало прозаика и поэта, помогало им находить взаимопонимание в трудных ситуациях. И, вероятно, не случайно Николай Рубцов считал Василия Белова лучшим своим другом, не раз бывал у него дома, трепетно относился к произведениям Белова, высоко ценил «Привычное дело». Судьба сложилась так, что и мне выпало счастье встречаться с Василием Ивановичем, писать о нём, беседовать, спорить по каким-то вопросам. До сих пор стоит в памяти поездка в родную деревню писателя Тимониху Харовского района, где в праздник Успению Пресвятой Богородицы состоялось освящение Никольского храма, восстановленного его руками и на его средства . Василий Иванович встретил на подъезде, усадил в свою машину. Подъехали к церкви. -Три лета строил я церковь, - рассказывал Василий Иванович. - Когда увидел, что её растаскивают, мне стало жаль её. Тогда ещё лес и кирпич было не очень дорогими, я успел купить. Начали с того, что выгребли хлам. Потом начали кладку, это всё новая кладка, вон - видите - почти до сводов. О том, как всё происходило, что пережил Белов, можно рассказывать долго. Ведь именно в этом храме, где когда-то размещалась начальная школа, Вася сел за парту и учился грамоте. Будучи искусным плотником основу иконостаса Белов сделал сам, на старинном верстаке, который хранился в амбаре. Накануне освящения храма Василий Иванович принес сюда и две собственных иконы - «Тайная Вечеря» и «Богоматерь». Священник из Вологды отец Георгий, когда мы подошли к нему, сказал: - Многие люди, которые придут в этот храм, будут спасать свои души, возрождать наше Отечество - Святую Русь. Слава Богу, прошло всё сегодня очень хорошо, мы очень довольны. Как всё замечательно организовано Василием Ивановичем, и люди пришли, хотя храм на отшибе. Прекрасно так! Главное - такое единение духовное, восторг, радость! 85 человек приняли крещение вчера и сегодня - это же прекрасно! Велико дело! Мы уже хотели уезжать, но Василий Иванович уговорил нас зайти в его родной дом, попить чаю. Здесь на каждом шагу ждали сюрпризы и открытия. В кухне, устроившись на широкой лавке, Василий Иванович взял в руки гармонь и так здорово играл, что ноги сами просились в пляс. А на втором этаже, в комнате, где он работал, мы увидели картины, написанные Василием Ивановичем. На чтениях естественно возник разговор об увековечивании памяти великого писателя. Руководитель Вологодской писательской организации Михаил Карачев рассказал о том, какие шаги предпринимают писатели. К сожалению, средств у них нет, а есть только возможность бить челом в разные инстанции. Пока это не дало заметных результатов, реально ничего не сделано. В частности, так не присвоено имя Белова улице, библиотеке, не решен вопрос с музеем-квартирой, а также с возможной установкой памятника. И здесь удивляет инерция местных властей, трудно поддающаяся объяснению. Третий год идут разговоры о выборе улицы, которой можно было бы присвоить имя Белова. Называются разные адреса, кроме улицы Октябрьской, где Белов жил, начиная с 1987 года. Почему бы её и не назвать его именем? Тем более, что на этой же улице также проживал замечательный поэт и друг Василия Ивановича, - Александр Александрович Романов, а ныне живет поэтесса Ольга Фокина. В Вологде нет литературной премии имени В.И.Белова. Некоторое время назад писательская организация проводила Всероссийский конкурс имени Белова «Всё впереди» на лучшее произведение современной прозы, конкурс поддерживался частной инициативой из Москвы, которая в данный момент иссякла. Невольно подумаешь, что у местной власти сложилось некое отчуждение к Василию Ивановичу Белову. Пора бы, если оно на самом деле есть, преодолеть слабость, постараться быть достойным памяти великого русского писателя. Хочу верить, что прошедшие чтения как-то помогут изменить ситуацию в пользу В.И.Белова. 4 декабря 2014 г. |

|

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"

|

|

| Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"

|

4 декабря, в день, когда два года назад ушёл в мир иной великий русский писатель, в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Торгу в центре Вологды отслужили панихиду по раба божьему Василию. А после этого небольшая делегация вологодских писателей вместе с вдовой Ольгой Сергеевной отправилась в деревню Тимониха, на кладбище, где покоится прах Белова.

4 декабря, в день, когда два года назад ушёл в мир иной великий русский писатель, в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Торгу в центре Вологды отслужили панихиду по раба божьему Василию. А после этого небольшая делегация вологодских писателей вместе с вдовой Ольгой Сергеевной отправилась в деревню Тимониха, на кладбище, где покоится прах Белова.