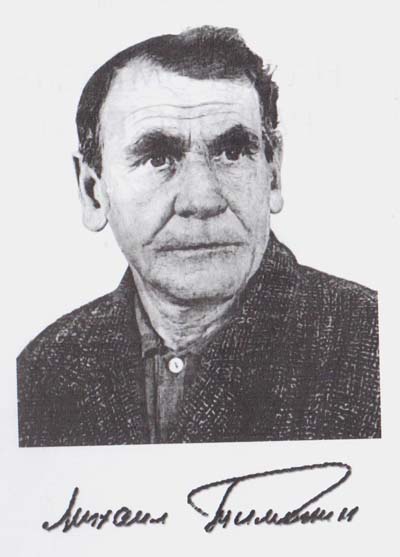

Михаил Тимонин (1910 - 1977)

С творчеством этого замечательного поэта я познакомился совсем недавно, когда в центральной библиотеке взял почитать сборник его стихов: «На коромысле радуги-дуги». И стоило мне открыть книгу, как я тут же очутился в волшебном и сказочном мире автора, и уже не мог оторваться ни на секунду. Поэзия Михаила Тимонина чистая, как родниковая вода, легкая, живая, проникающая в самую глубину души читателя, нежно лаская его сердце.

С творчеством этого замечательного поэта я познакомился совсем недавно, когда в центральной библиотеке взял почитать сборник его стихов: «На коромысле радуги-дуги». И стоило мне открыть книгу, как я тут же очутился в волшебном и сказочном мире автора, и уже не мог оторваться ни на секунду. Поэзия Михаила Тимонина чистая, как родниковая вода, легкая, живая, проникающая в самую глубину души читателя, нежно лаская его сердце.

«Свищут птицы в дудочки…», «Разбужен сад, веселым летним громом…», «Под светлым ливнем мокнет дуб лохматый…», «Иголкой острой пуговку ежиха вновь пришивает к вороту ежу…», «Побежал в серебряной рубашке шаловливым мальчиком ручей…». Эти строки написаны человеком, который всем сердцем любил свою родину, Дивеевский район, его природу. Каждая букашка, улыбка солнца, кудрявая березка, осенний лист…, были для Михаила близкими и родными друзьями. Он очень любил природу и людей. И вся его поэзия – это одна большая любовь ко всему живому на земле.

Многие творческие люди начинали свой путь из глубинок: Некрасов, Есенин, Тютчев…, и Тимонин, был одним из них, самородком, негде не учившемуся стихосложению, а дарованный талантом от Бога.

Михаил Алексеевич Тимонин родился в 1910 году в селе Яковлевка Дивеевского района Нижегородской губернии в семье многодетного и малоземельного крестьянина Алексея Андреевича Тимонина, где были постоянные нехватки. Отец Михаила незадолго до революции принял решение: переселиться в Сибирь на новые земли. Как и многие другие его земляки-нижегородцы, он надеялся, что там-то наконец ему удастся обрести свое мужицкое счастье. Продав все имущество, Алексей Андреевич вместе с женой Анастасией Ефимовной и пятерыми детьми двинулись в долгий и нелегкий путь. Дорогой, маленький Михаил несколько раз тяжело заболевал. Возможно, осложнением после одного из таких заболеваний и явилось частичная потеря слуха, от которой поэт страдал всю последующую жизнь. Семья добралась до Алтая, где и поселилась в селе Чесноковка неподалеку от Барнаула. Вскоре началась Гражданская война. К прежним тяготам присоединились новые. Не выдержав трудностей и нервных перегрузок, мать поэта, женщина физически не очень крепкая и душевно легко ранимая, заболела и вскоре скончалась. Почти сразу за ней умер и один из братьев Михаила. Удрученный всем этим отец, собрав детей на некое подобие семейного совета, хмуро сказал: «Выходит, нужно возвращаться обратно. А то ну как я тоже помру?.. Останетесь вы тогда одни на чужбине».

Ехали и шли очень долго. Наконец измаянные дорогой дети вместе с отцом увидели столь памятные с малых лет колокольни и стены Серафимо-Дивеевского монастыря, где некогда последняя русская императрица Александра Федоровна молилась о ниспослании ей наследника. Еще несколько десятков томительных верст – и вот она, навсегда памятная и навсегда родная Яковлевка с ее тополями, березами, заросшим тальником и осокой прудами, с ее бревенчатыми, крытыми соломою избами.

Оставшиеся на дедовских местах родные, друзья и знакомые встретили вернувшихся приветливо. Помогли всем, чем только могли, с подлинно русской отзывчивостью и душевным теплом. Снабдили картошкой. Помогли кое-какой одежонкой на первых порах. Выделили Алексею Андреевичу место для его хозяйственного обзаведения, где он вскоре и начал ставить новую избу.

Учиться в сельской школе Михаилу не довелось из-за плохого слуха. Мальчик пробовал это делать несколько раз – и приходил домой крайне удрученным, весь в слезах: более половины слов учителя он, как ни старался, расслышать не мог. Грамоте обучил его брат Василий Алексеевич, долгое время работавший сельским писарем. Долгими зимними вечерами он рассказывал брату о творчестве Пушкина, Лермонтова, Кольцова и Некрасова, стараясь привить ему любовь к русской поэзии.

Михаил рос тихим, впечатлительным и малоразговорчивым. Любил бывать на деревенских посиделках, а также, приложив к уху ладонь, слушать рассказы о прошлом яковлевских стариков и старух. Очень любил сказки и народные предания, которые в таком поистине завидном количестве знали многие из здешних старожилов. Наверное, никогда еще в Яковлевке не пели и не рассказывали столько народных преданий и притч, как в эти первые послереволюционные годы.

К первым стихотворным опытам Михаила отец его отнесся равнодушно, даже неприязненно («нечего заниматься баловством, мы крестьяне, а не дворянские дети»). Зато к первому появившемуся в их селении трактору отнесся весьма заинтересованно, без колебаний стал членом сельхозартели. Вступил в колхоз и Михаил. Работником он тоже оказался образцовым. И если бы не некоторые достаточно печальные семейные обстоятельства, возможно, быть ему членом яковлевского колхоза до конца дней своих.

Началось с того, что отец его женился вторично. Было бы явной несправедливостью худо отзываться о второй его жене: женщина она была основательная, серьезная, трудолюбивая, к новым обязанностям своим отнеслась с должным чувством ответственности. Но вот Михаила почему-то невзлюбила – был он не такой, как все. Стоит, бывает, в свободное время у лесной опушки, снова приложив к уху ладонь, и что-то слушает, слушает без конца, словно невесть какую музыку. Или, рано проснувшись, смотрит на солнечный восход с таким благоговением, словно бы в церкви находится на пасхальной заутрене. Или в Арзамас пешком уйдет – это за шестьдесят-то с лишним верст. Ладно бы на базар там заглянул, к ценам тамошним присмотрелся. А он бог весть куда, в редакцию «Арзамасской правды». Посидит там, послушает, как стихи читают, и топает назад все по той же пыльной проселочной дороге. И рождаются новые стихи: «Зима дрожащими осинами качает полную луну, примерзли перьями гусиными узоры к светлому окну».

Совсем худо стало Михаилу, когда в 1936 году скончался отец. Стихи писать мачеха запретила окончательно. Хватит, мол, белибердой заниматься, не маленький. Других детей покойного Алексея Андреевича любила и жалела, заботилась о них в дальнейшем на протяжении всей своей нелегкой трудовой жизни. Но вот Михаила упорно не понимала, да и не хотела понимать: чего там разводить турусы на колесах! Умный человек стихами никогда заниматься не станет. Это удел станционных попрошаек да еще городских тунеядцев, которые в шляпах.

Как ни упрашивали Михаила его братья и сестры, как ни стыдили – ничего с собою человек поделать не мог. Стихи сочинялись сами собой. И пришлось в конце концов податься из родных мест в чужие края. Работал на новостройках Нижнего Новгорода и Москвы, был каменщиком, штукатуром, плотником. Принимал, в частности, активнейшее участие в строительстве Центрального театра Советской армии, удостоившись за отличную работу и премией, и благодарностей в приказах. Но от стихов уйти оказалось и здесь делом невозможным:

В город Горький, в город древний,

Где шумит листвой откос,

Я приехал из деревни

И стихи с собой привез.

В прорезиненной спецовке,

В легких лапотках из лык

Прохожу я по Свердловке,

Я, дивеевский мужик!..

Тимонина начали к этому времени понемногу печатать как в столичной периодической печати, так и в местной нижегородской. Потом – война. Тимонин был призван в армию. Он имел право на различные льготы и отсрочки (кроме частичной глухоты была у него еще застарелая болезнь сердца и ряд других достаточно серьезных недомоганий: результат перенесенных в раннем детстве тяжких лишений). Но, подобно многим своим землякам-нижегородцам, солдатский долг свой перед Родиной он выполнил с честью. А о войне вспоминать впоследствии очень не любил. Предпочитал в дальнейшем писать об ином: о мирном голубом небе, о бескрайних просторах русских полей….

Вообще-то Тимонина нижегородские писатели и газетчики как человека любили: парень он был простой и бесхитростный, на редкость доброжелательный, органически чуждавшийся каких бы то ни было литературных сплетен и интриг. Чтобы создать ему хоть какие-то условия для жизни и литературной работы (после фронта он, в результате резкого ухудшения здоровья, некоторое время не мог работать ни каменщиком, ни моляром, ни штукатуром), его друзья решили посильно приобщить его к просветительской деятельности: устроили на работу дворника, а также одновременно ночного сторожа и истопника в музее детства Алеши Пешкова («Домик Каширина»).

Михаил Тимонин с женой Валентиной. |

Там он работал каменщиком на новостройках – даже одно время возглавлял бригаду каменщиков, пользуясь среди них большим авторитетом и искренней любовью. В обеденные перерывы и после работы не раз товарищи по работе просили Тимонина прочитать им его новые произведения. Михаил Алексеевич не манерничал, охотно читал их в любом количестве. В конце концов каменщики начали им прямо-таки гордится: вот, мол, у нас бригадир какой, стихи сочиняет не хуже профессионального писателя. Стихи его нравились всем его товарищам по труду – и русским, и украинцам. Украинцы порою поражались, слушая Михаила: до чего она все-таки красива в стихах у него, нижегородско-арзамасская, столь заметно окающая русская речь!

Мнение о талантливости Тимонина вскоре полностью разделили руководители киевской писательской организации, в том числе такой выдающийся мастер поэтического слова, как Николай Николаевич Ушаков. Снова заинтересовались стихами Михаила Тимонина и москвичи: в Киеве и в Москве начали выходить сборники его стихов, встреченные любителями поэзии с большим интересом. «Тимонину, - говорилось в предисловии к московскому сборнику его стихов «Молодой Апрель» (1969), - как поэту истинно народному свойственен и мягкий юмор, и добрая улыбка….

Все понемногу стало налаживаться. Рядом был друг – любящая и горячо любимая жена Валентина, родившая ему сына Дмитрия. Еще за долго до этого дошло до Михаила, что мачеха его Мария Ивановна, прочитав как-то новые его стихи, присланные дивеевской родне в подарок, расплакалась и сказала: тягостно ей будет жить теперь с сознанием того, что такого красивого душой человека она когда-то так жестоко и так несправедливо изобидела. Тимонин тогда взволновался – почти целую ночь не спал и под утро написал мачехе хорошее, душевное письмо: не волнуйся, мол, Мария Ивановна, не упрекайте себя, все в общем-то правильно. Я, мол, вас за многое очень даже уважаю…

Все понемногу стало налаживаться. Рядом был друг – любящая и горячо любимая жена Валентина, родившая ему сына Дмитрия. Еще за долго до этого дошло до Михаила, что мачеха его Мария Ивановна, прочитав как-то новые его стихи, присланные дивеевской родне в подарок, расплакалась и сказала: тягостно ей будет жить теперь с сознанием того, что такого красивого душой человека она когда-то так жестоко и так несправедливо изобидела. Тимонин тогда взволновался – почти целую ночь не спал и под утро написал мачехе хорошее, душевное письмо: не волнуйся, мол, Мария Ивановна, не упрекайте себя, все в общем-то правильно. Я, мол, вас за многое очень даже уважаю…

Связи с родными местами поэт никогда не терял. Часто писал своим нижегородским друзьям, спрашивал: что у вас нового, как настроение, как вообще идет жизнь? Каждый свой отпуск обязательно проводил в Яковлевке. Во время приездов поэта на родину, как правило, навещали его старые друзья. Тут же, например, появлялся Александр Плотников, ставший к тому времени не только весьма уважаемым в здешних местах педагогом, но и весьма известным поэтом. Приезжал на своей машине Александр Иванович Бочкарев, врач на пенсии и весьма известный в Дивеевском районе краевед, как всегда, очень милый и внимательный. Многие, очень многие выражали желание в эти отпускные недели проведать Тимонина, пожать ему руку, послушать его новые стихи – в том числе и дивеевские газетчики во главе с редактором райгазеты И. Т. Тюриным. Они, как правило, просили у Михаила новые его стихи. Стихи эти вскоре публиковались – и надо сказать, среди них нередко встречаются подлинные тимонинские шедевры.

Скончался поэт в 1977 году. Смерть застигла Михаила Тимонина неожиданно, когда он отдыхал на берегу Днепра. Сердце сначала как бы остановилось совсем, потом заколотилось с утроенной силой. Тимонин упал. Поднялся, прошел некоторое расстояние – и снова упал. К нему бросились на помощь люди, находившиеся неподалеку. Но помочь Михаилу Алексеевичу Тимонину было уже ничем нельзя.

В 2008 году в Нижнем Новгороде издательством «ЛИТЕРА» издана книга: «На коромысле радуги-дуги». В книгу вошли стихи и биография Михаила Тимонина, отзывы друзей о его жизни и творчестве и отдельные фотоснимки.

(фотографии и биография в сокращении взяты из книги: «На коромысле радуги-дуги»)

Михаил ТИМОНИН

* * *

Я люблю в траве бродить по пояс,

Когда в поле вдоволь натружусь.

Я дождем серебряным умоюсь,

Полотенцем радуги утрусь.

А когда настанет летний вечер,

Небо спрячет тихую зарю,

Выхожу я месяцу навстречу,

За оградой с рожью говорю.

Я к колосьям подойду поближе,

Наступая на ночную тень.

Запою, когда вдали увижу

Огоньки далеких деревень.

Я вдыхаю в поле запах хлеба.

Мир на сказку чудную похож.

Я люблю, когда ночное небо

Сыплет звезды вечные на рожь.

* * *

Шумят дубы и клены,

Светлее даль небес.

Как в магазин зеленый,

Вхожу я в русский лес.

Играет луч в малине,

За пнями – след зверей.

В зеленом магазине

Нет окон и дверей.

Черники много спелой,

Блестят ряды маслят.

Березы в куртках белых,

Как продавцы, стоят.

Стоят они в прохладе,

Подняв кусты к лучу.

Беру себе, что надо,

Копейки не плачу!..

1976 г.

* * *

Цветут сады вишневые –

Колхозные сады.

Гармонь у парня новая

Поет на все лады.

С подругой вышел встретиться

Веселый паренек.

На гимнастерке светиться

Медаль, как огонек.

Весенний день скрывается

За светлый холст реки.

На парня осыпаются

С деревьев лепестки.

А он идет и жмуриться,

Весне, как милой, рад.

Идет по белой улице

Он словно в снегопад.

Цветут сады вишневые –

Колхозные сады.

Гармонь у парня новая

Поет на все лады.

У РЕКИ

Вода до дна реки прогрета,

Кузнечик пляшет на лугу.

Меня крылом зеленым лето

Баюкает на берегу.

В родном краю давно я не был –

Гасил войны большой пожар.

Теперь бросает солнце с неба

На грудь мне бронзовый загар.

Качает ветер над заливом

Паучью тонкую струну.

Водой затопленные нивы

Ласкают чистую волну.

Домой вернулся я с победой,

Прошел великий ратный путь.

Родимый край пришел проведать,

На речку тихую взглянуть.

1945 г.

* * *

Снег давно растаял в поле,

И река чиста, свежа.

Принесли ребята к школе

Утром из лесу ежа.

За густым колхозным садом

Солнце моется в реке.

Облака большим парадом

Развернулись вдалеке.

На веревке у забора

Сохнут белые платки.

В теплом солнечном просторе

Закружились мотыльки.

Покидая темный улей,

За околицу села

Золотой помчалась пулей

Быстрокрылая пчела.

Ветер с юга тихо льется

И несет в простор полей

Стук колес и скрип колодца,

Крепкий запах тополей.

В тихом утреннем тумане

Обняла березу ель.

Петуха петух у бани

Вызывает на дуэль.

СЕНОКОС

Входит зорька в огороды,

Скрылся в небе Звездный Воз.

Не видать в селе народа –

Все ушли на сенокос.

Вся цветет роса от дрожи,

Ветерок да синева.

Ни проезжих, ни прохожих –

Поросята да дрова.

Да петух в репье курчавом

У развилки двух дорог

Лапкой левой, лапкой правой

Разгребает бугорок.

Задевает дым антенну

Близ напудренной трубы.

Месяц выспался на сене

И ушел искать грибы.

1971 г.

* * *

Свищут птицы в дудочки

В заросли густой.

Засверкал на удочке

Окунь золотой.

День прозрачней кажется,

Нет лучам конца.

Пламя не напляшется

Возле озерца.

Ветер дуновением

Тронул камыши.

Сколько вдохновения –

Хоть стихи пиши!..

1977 г.

* * *

Поутру в разливе света

Зашумели глухари,

Сыроежки жарит лето

На большом костре зари.

Заплетает кудри вика,

Сок готовя для пчелы.

Сыплет звезды земляника

На зеленые столы.

Трактористы встали рано,

А вдали наперебой

Ходят тучи с барабаном

По дороге голубой.

* * *

Последний грибок

Я в деревню несу,

Становиться холодно

Птицам в лесу.

Трава потеряла

И запах, и цвет.

С холодным туманом

Приходит рассвет.

В березовой роще

Не слышно «ку-ку»,

Скучают опята

У пня на боку.

От ветра холодного

Тихо дрожа,

Дуб желудем целится

В спину ежа.

ПОСЕВНАЯ

Песни весны

Запевают леса,

В радугу просится

С листьев роса.

Ищут дорогу

В лесу родники,

Чтоб добежать

Поскорей до реки.

К шуму моторов,

Цепей и колес

Май через речку

Цветы перенес.

Много заботы

И дела у мая –

В поле с рассвета

Идет посевная.

ПЕТУХ

Горластый петух

На дощатом заборе

Поет во всю мощь

Про весенние зори.

Он ветку задел

Гребешком золотистым,

На цыпочках ходит

Дворовым артистом.

Колхозник к реке

За околицу вышел,

Он голос весны

Из-за леса услышал.

Она где-то близко,

Она где-то рядом,

Готовит цветы

Для большого парада.

Нектар припасает

Сиреням и розам,

Из прочного шелка

Сережки березам.

А в поле под дымкою

Рожь молодая

Готовиться праздновать

Первое мая.

ПАРОВОЗ ЗАШУМЕЛ У ПЕРРОНА

Паровоз зашумел у перрона,

Милый друг провожает меня.

Растянулись гармошкой вагоны,

Буферами стальными звеня.

Я гляжу на дорогу, мечтая,

Сердце радостно бьется в груди.

Жизнь осталась моя фронтовая

Далеко-далеко позади!..

Огонек в закоптелой землянке,

И глухой орудийный раскат,

И сухая с соломой лежанка,

Где под голову клал автомат.

За высоким вдали семафором

Чуть сверкает пути поворот.

Песня льется широким простором –

Вся страна победителей ждет!

1945 г.

* * *

Ночь. За окнами буран.

Снегом сад покрыт.

В телевизор на экран

Бабушка глядит.

Чуть дрожит экрана свет,

В доме шум притих,

Ей читает внук-поэт

О колхозе стих.

В гости внук пришел домой

С дальней стороны

По дороге голубой

Радиоволны.

НОЧНОЕ ПОЛЕ

Костер пылает

Краснокрылой птицей.

В уснувшей чаще филины орут.

Над молодыми всходами пшеницы

Уснул горбатым карликом хомут.

Траву прохладой ветер поливает.

Глядит звезда с улыбкой на весну.

У речки кони жажду утоляют,

Жуют губами мокрыми луну.

Пузырясь маслом, запыхтела каша.

Струиться пар

Над черным чугуном.

Не уставая, трактор землю пашет

И золотит кустарник фонарем.

И, как живые, на колхозном поле

Шипят на светлых лемехах пласты…

Люблю полей

Широкое раздолье,

Люблю костер

Под шапкой темноты.

1946 г.

МОЛОДОЙ АПРЕЛЬ

Лес к весне прислушался,

позабыв усталость,

заползает зелень

дымкой на холмы.

Под корягой скорченной

в логове осталось

ледяное блюдце

бабушки-зимы.

На кусте черемухи

пьет росу синичка,

иглами густыми

ловит звуки ель.

К фитильку подснежника

голубую спичку

в сумраке подносит

молодой апрель.

МЕДАЛЬ

Дрожит луч солнца на медали.

Привет тебе, родной перрон!

Вернулся я из дальней дали,

Сияньем славы окрылен.

С медалью я домой приеду,

С почетом встретят у дверей:

Ее мне дали за победу,

За грохот метких батарей.

За то, что, устали не зная,

Я побеждал огонь и сталь.

И на груди моей сияет

Советской родины медаль.

* * *

Люблю, когда играет дрозд

В саду за ребрами забора,

Когда визжит на стройке гвоздь

В железной лапе гвоздодера,

Когда с рассветом пастухи

Погонят из деревни стадо

И лепестки в мои стихи

Летят с росинками из сада.

Люблю, когда весенний гром

Полям и рощам слово скажет,

Платочек красный над бугром

Во мраке молния развяжет,

Когда огнем зари весна

На елках зажигает свечки,

Когда прожектором луна

Влюбленных ищет на крылечке.

* * *

Листья шепчут глухо,

Свет в росе потух,

Подставляет ухо

К ручейку лопух.

А ручей певучий

Держит к роще путь,

Хочет в черной туче

Молнией сверкнуть,

Побродить туманом

В заросли лесной.

Он рожден бураном,

Чтоб дружить с весной.

ЛИСТОПАД

Пастухи гонят из лесу стадо,

Вечер ткет полотно темноты,

Золотая метель листопада

Осыпает тропу и кусты.

Студят зори прозрачную воду,

Слышен говор колес за версту.

Это русская наша природа.

Это осень стоит на посту.

Покрывает туманом долины,

Изумрудные всходы полей,

Красным знаменем алой рябины

Провожает на юг журавлей.

На току она веет пшеницу

И в сусеки ссыпает овес.

Растянулся большой вереницей

За селом моим красный обоз.

В сердце – свежая, светлая радость.

Сколько, осень, в тебе доброты!

Золотая медаль листопада

Осыпает тропу и кусты.

ЛЕТНИЙ ПОЛДЕНЬ

К реке бегут купаться дети,

За рощей окрик пастуха,

С листвой заигрывая, ветер

Пушинку сбросил с петуха.

На речке с бочкой мокнут дроги,

Воронкой пыль летит под мост,

Поймал репейник у дороги

Теленка рыжего за хвост.

ЛЕСНАЯ СКАЗКА

К исходу дня уставшая ворона

Здесь отдыхать садиться на сучок.

В свой кабинет лесной по телефону

Вновь вызывает муху паучок.

И облака, уставшие в полете,

Проникнуть вдаль под вечер не спешат.

Лягушки-мамы в розовом болоте

На сон грядущий моют лягушат.

В лесной глуши торжественно и тихо.

Луч не находит зарослей межу.

Иголкой острой пуговку ежиха

Вновь пришивает к вороту ежу.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

За окном в глуши зарница

Бродит над рекой,

Спи, мой мальчик светлолицый,

Глазоньки закрой.

Бродит утро за опушкой

Где-то вдалеке.

Месяц брошенной игрушкой

Плавает в реке.

Над тобой, сынок Ванюша,

Радио поет.

Накуплю тебе игрушек –

Трактор, вертолет…

Подрастешь – отдам учиться,

Разум окрылишь.

На стальной могучей птице

В космос полетишь.

И в космическом тумане

Над страной родной

Засияет имя Вани

Золотой звездой.

1971 г.

КОЛОСЬЯ

Не шевелится нива под туманом,

Молчат колосья, головы склоня.

Я снова слышу за колхозным станом

Знакомый говор, ржание коня.

Рожь высока – мне падает на плечи.

Как весел я, как радостен мой вздох!

Запахли медом шелковые гречи,

Зеленым вихрем крутиться горох.

Дрожат на кудрях капли дождевые,

Покоит ниву ветер тихим сном.

И звезды, словно зерна золотые,

За тучей всходят в небе голубом.

Вернулся я как воин-победитель,

Гляжу на ниву в дорогом краю,

Шепчу колосьям: «Милые, растите,

Вас отстоял от недругов в бою».

КОЛОС

Над широким полем тонет

Жаворонка голос.

Я качаю на ладони

Ржи душистый колос.

Он стоит, как страж бессменный,

Солнышком согретый.

Длинных усиков антенны

Ловят волны света.

* * *

Другие входят в Яковлевку зори,

В ней вижу всюду новые ростки.

Дырявый лапоть чахнет на заборе,

Как будто он повесился с тоски.

Цепов с мотыгами давно не стало,

Покинул стены тараканий сброд.

Соха с полей колхозных убежала

И утопился в речке недород.

Стою с тетрадкой возле огорода

На той тропе, что выбили отцы.

Рукой незримой матушка-природа

На грядке тихо гладит огурцы.

Я в дом вхожу. Звенит в углу будильник,

Глядит с портрета на меня отец.

Сестра в блестящий новый холодильник,

Поутру сделав, ставит холодец.

А я гляжу на солнышко в окошке,

Мечтая, ус седеющий кручу.

На телевизоре большом матрешка

В платке цветастом тянется к лучу…

ДОЧКЕ

Спи, моя хорошая,

Маленькая дочь!

На окошко звездочку

Прицепила ночь.

А в саду у яблони

Белой вьюги звон.

Над тобой по комнате

Тихо ходит сон.

Счастье в доме нашему

Не видать конца.

Первый раз ты встретила

Своего отца.

Твой отец был в армии –

Славный он пилот.

У него, как молния,

Быстрый самолет.

За твое грядущее,

За судьбу твою

Он громил захватчиков

День и ночь в бою.

А ходить научишься –

Выйдешь за порог

И дорогу выберешь

Из больших дорог.

Спи, моя хорошая,

Маленькая дочь!

На окошко звездочку

Прицепила ночь.

ДЕВУШКИ

В озере качается

Радуга-дуга.

Из деревни девушки

Вышли на луга.

С песней колокольчики

На букеты рвут.

В майский вечер летчики

К девушкам придут.

Над лугами сочными

Выстроившись в ряд,

Самолеты звездами

По небу летят.

Заслужили соколы

Славу на века.

Белыми канатами

Вяжут облака.

Пусть не видят летчики

Милых с высоты,

Ждет любовь их девичья,

Песни и цветы.

ГРОЗА

Слез счастливых полные

Я смежил глаза.

С красным флагом молнии

Движется гроза.

Серой пыли занавес

Заслоняет сад.

Гаркнет Гром Иванович –

Листья задрожат!

Пляшет у завалинки

Дождик молодой.

Он, как сын мой маленький,

Брызжется водой.

* * *

Все реже отдых, чаще перегрузки

И в волосах – нежданный первый снег.

Все чаще вспоминается: я – русский,

Не бедный и не серый человек.

Я видел Русь – в опорках, в рваной шляпе

Она просила хлеба под окном.

Но пел мне о дубинушке Шаляпин,

И Стенька Разин угощал вином.

Я в мыслях был у юного Максима,

Бродившего часами у реки.

И это мне окутанные дымом

Не раз желали счастья бурлаки.

Я славил солнце вешнее и небо,

Мне улыбались небо и трава.

Но, честно жизнь прожив, ни разу не был

Иваном я, не помнящим родства.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

По траве некошеной

В край родной иду.

Ветер просыпается,

Гладит лебеду.

Сыплет цвет черемуха

На шинель мою –

Знает, что я родину

Защитил в бою.

Груша, словно руку, мне

Ветку подает,

Будто бы соскучилась,

Будто узнает.

Под кустом сиреневым

Мне жужжит пчела:

«Я тебя, хозяина

Пять годов ждала!»

Мать седоволосая

Вышла на крыльцо,

Освещает солнышко

Милое лицо.

* * *

Ветер бродит, как медведь по сучьям,

Листья рвет зеленые с берез,

За горой весенней черной тучей

Гром гремит раскатами колес.

Я стою под вязом у калитки,

За разрядом молнии следя.

По стеклу прямой прозрачной ниткой

Протянулась капелька дождя.

Раздвигая в стороны ромашки,

Подмывая груду кирпичей,

Побежал в серебряной рубашке

Шаловливым мальчиком ручей.

* * *

Вдали чечетку выбил гром,

Июльский день хорош.

Мы входим с солнышком вдвоем

В желтеющую рожь.

Денек июльский не печет,

Не видно ржи конца.

В колосьях зернышки стучат,

Как у людей сердца.

На землю гордый небосклон

Свалил грозу с плеча.

Я слышу жаворонка звон

По проводу луча.

Глубокий неба водоем

Рукой не обоймешь.

Мы входим с солнышком вдвоем

В желтеющую рожь.

В РОДНОМ КРАЮ

Я опять в Дивеевском районе.

Слышу окрик детства за тропой.

Облака спокойный ветер гонит,

Как пастух овец на водопой.

Дарит небо жаворонка голос,

Заглянуло солнышко в зенит.

На полях колхозных каждый колос

Золотым бубенчиком звенит.

Не видать хлебам высоким края,

Возле стана дремлет летний зной.

Я к груди колосья прижимаю,

Утопая в глубине ржаной.

|

|

| Внимание! Если вы заметили в тексте ошибку, выделите ее и нажмите "Ctrl"+"Enter"

Комментариев: |