ВРЕМЯ МУЖЕСТВА

ЦВЕТЫ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ

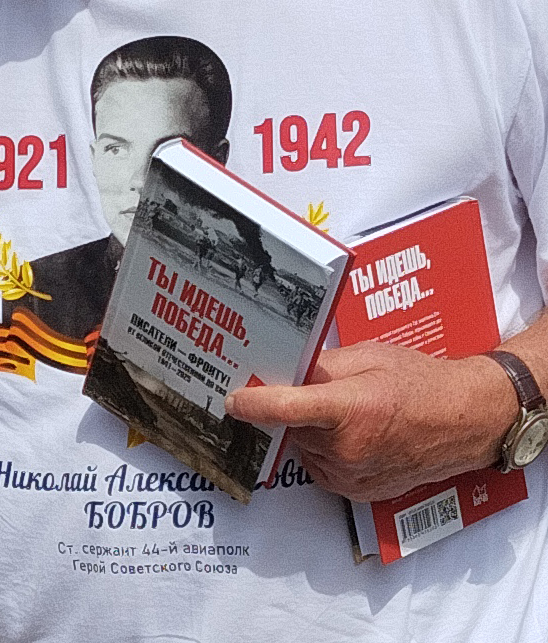

«ТЫ ИДЁШЬ, ПОБЕДА»

Писатели – фронту. От Великой Отечественной до СВО 1941-2025

(Составитель и автор комментариев — Александр БОБРОВ), М.: «Вече», 2025 – 432 с.

В издательстве «Вече» вышла солидная антология «Ты идёшь, Победа. Писатели – фронту! От Великой Отечественной до СВО 1941-2025» (составитель и автор комментариев поэт и профессор Александр Бобров. О вышедшей книге и позиции создателя расспрашивает наставника студент 3 курса кафедры журналистики Московского гуманитарного университета Даниил Голдаев.

- Александр Александрович, Вы поэт, публицист, критик – знаток современной поэзии и автор таких антологий как «ПоZывной Победа» и «За други своя» - находитесь внутри литературного процесса, знаете ту волну поэзии, которая поднялась с началом СВО. Тележурналистика Маргарита Симонян в программе Владимира Соловьева не раз повторяла, что авторы ее антологии стихов о Донбассе и СВО (очень дорогой по цене, кстати) – «ничуть не менее талантливы, чем Константин Симонов и Ольга Берггольц». Согласны ли Вы как редактор и составитель с таким утверждением? А если нет - то в чем видите разницу?

Ну, первая и важнейшая. Это же была Отечественная война, всенародная и священная, она должна была не просто родить своих поэтов, а выдвинуть таких творцов, которые бы уловили самый нерв происходящего и коснулись каждого сердца любого гражданина, его глубинных личных и общих переживаний.

Все классики советской литературы от Шолохова до Твардовского стали рядовыми военкорами, хоть и с офицерскими званиями, поденщиками газет и радио, даже имея мировую известность. Многие молодые поэты, как Луконин и Наровчатов, ушли добровольцами на фронт ещё с Финской. Ясно, что такой патриотический призыв, такой невиданный охват фронтов и событий сразу родил великие стихи, рассказы и песни. И это легко проследить по антологии, вышедшей в «Вече», пусть многие произведения представлены фрагментами. А вот на СВО – горячо желающие писатели, даже бывшие военные, сначала вообще не могли попасть, хотя некоторые ушли туда добровольцами. Поэт Алексей Шорохов вернулся по ранению, а поэт Алексей Полубота - давно пропал без вести и награждён президентом посмертно… Оставим в стороне само сравнение степени таланта и творческой отдачи. Но я ещё хочу спросить: а всем ли сегодня нужны их произведения? Кто-то воюет, а кто-то веселится и жирует. А как творить поэту без душевного отзыва, который был тогда всеобщим?

Второе отличие: на Великой Отечественной мгновенно родилась окопная, лейтенантская литература, вчерашние начинающие поэты, такие как пограничник Егор Исаев и танкист Сергей Орлов, обрели зрелость, крылья, после ранений поступили в Литинститут без экзаменов, издали книги в «Молодой гвардии». Сегодня есть и такой призыв – самый талантливый из него, по-моему, гвардии старший лейтенант Сергей Лобанов. Но такой мощной волны – конечно, нет. А ту – ещё организационно готовили. Мне фронтовик Владимир Жуков рассказывал, что его, только по первым публикациям в армейских газетах, отозвали в 1944 году с передовой и отправили на уничтоженные ныне курсы «Выстрел» в Солнечногорск, на переподготовку якобы - Сталин отдал приказ: беречь таланты!

Ну и третье: конечно, сами уникальные судьбы и дарования. Есть плодотворные, хоть и трагические времена, а есть застойные или отстойные…Например, особая страница из истории военной радиожурналистики и фронтовой поэзии — судьба и беспримерный творческий подвиг Ольги Берггольц, которой посвящена отдельная глава антологии.

Мы предчувствовали полыханье

этого трагического дня.

Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.

Родина! Возьми их у меня!

Кто так сегодня воскликнул? Все 872 дня тяжелейшей блокады Ленинграда рядом, в ледяной квартире и на улице, среди голода и мук - был выразительный и задушевный голос Ольги. Ее выступлений по радио ждали, не отходя от репродукторов, сотни тысяч человек. Блокадники вспоминали, что проникновенный голос поэтессы стал им просто родным. Не было тепла, света, еды и только он три с половиной года поддерживал в ленинградцах надежду. Ольга в эфире, она сопереживает, призывает, клеймит – значит, город не пал, борьба продолжается. Ну, и сами выдающиеся стихи Берггольц имели такую силу, что немцы внесли ее в список лиц, которые должны быть немедленно расстреляны сразу после взятия Ленинграда. Её голос спас не одну жизнь, а однажды он спас… и ее саму. Вера Кетлинская как-то позвала Ольгу на «шикарный» ужин. Писательница разжилась бутылочкой рыбьего жира и пожарила лепешки из непонятной смеси. От Дома радио до дома Кетлинской нужно было пройти всего несколько кварталов в кромешной тьме — никакого освещения улиц не было. У филармонии Ольга Федоровна споткнулась и упала на занесенное снегом тело человека. Подняться никак не могла. Вдруг из громкоговорителя зазвучал голос... Ольги Берггольц. Она подумала на секунду, что сошла с ума. Но потом вспомнила: в это время должна была начаться запись передачи с ее участием. Силы вернулись. Берггольц поднялась и пошла от репродуктора к репродуктору — радиоточки находились на каждом перекрестке. Так ленинградцы передвигались по городу: от звука к звуку... Встреча у Веры Кетлинской состоялась…

Как можно сегодняшних, кто бы то ни был – сравнить с тем поколением поэтов? Константина Симонова – автора великой лирики, посвящённой Валентине Серовой и «Жди меня» – вообще лучше не трогать, ни с кем не сравнивать.

- Какие ключевые символы войны встречаются в военной антологии и какое они имеют поэтическое значение?

Цветы! Как писал наш замечательный наставник, пулемётчик Николай Старшинов, раненный на реке Угре:

И от ромашек-тонконожек

Мы оторвать не в силах глаз.

Для нас, для нас они, быть может,

Цветут сейчас в последний раз.

Я и вступление назвал «Цветы, опалённые огнём». Почему? Отвечу, как филолог. Порой читатели думают, что антология — это нечто всеобъемлющее и хрестоматийное, но это не учебник, не сборник всего лучшего. На самом деле антология (др.-греч., дословно «собрание цветов, цветник») — то есть собрание литературных текстов сравнительно небольшого объёма — стихотворений, рассказов, песен, записок, очерков, созданных как одним, так и несколькими авторами. Эта книга — авторское собрание цветов, опалённых огнём, в каплях не только росы, но и солярки от боевых машин. И они — живые, красивые, пробившиеся сквозь тлен и копоть войны. Ведь стихи на войне – такое же чудо!

- Как правильно передавать эмоции и переживания солдат, надо ли автору очень ярко и эмоционально выражать эмоции или стоит с холодной головой выдавать текст, подмечать детали, образы?

Тут рецептов нет. Но, конечно, в поэзии – важна метафора, деталь и интонация. Но отвечу шире. Вообще на информационном поле сложилась странная картина, о которой упомянул военный писатель Николай Иванов: мы видим события в основном глазами телевизионных военкоров и судим о происходящем по поверхностным всё же репортажам: выстрелы, взрывы, перебежки для картинки, короткие интервью героических бойцов и потом — комментарии в комфортной студии. Мало глубоких аналитических и портретных очерков, в лучшем случае присутствуют на экране зарисовки с передовой — в духе Владимира Соловьёва: «Мужики — красавцы! Опытные, убеждённые. Всё у них схвачено, бойцы всем обеспечены, готовы выполнить любое задание!». Смотреть это для кого-то вдохновляюще, а для кого-то малоинтересно.

А ведь можно и в мирной жизни чутко уловить отзвук войны. Вот – из заметок поэта Александра Ананичева: «Слава Богу, своих бережём…»: «В супермаркете возле кассы суетился человек, лет сорока, сорока пяти. Своей банковской картой он оплатил авоськи с продуктами уже двум покупателям. Подошёл он и ко мне с такой удивительной доброй целью. Я сказал ему, что пока платить за свои продукты могу сам. Но он всё-таки настоял. — Что за праздник? — спрашиваю его, выходя из магазина.

- Какой там праздник? Завтра на войну, под Курск возвращаюсь…

Можно было такой эпизод прежде представить? А кто-то проматывает деньги на курортах и в барах столицы. Эпоха контрастов…

- Почему именно Вторая Отечественная чаще всего становится основой военной литературы и Вашей антологии, например?

Во-первых, она дала высочайшие образцы фронтовой прозы, поэзии, песни. Кстати, некоторые хрестоматийные строки запечатлены на бронзовых листах памятника «Писательской роте», который мы открыли в городе воинской славы – Козельске. Во-вторых (и это особо впечатляюще открылось в процессе работы!) специальная военная операция на Украине или атаки на Курскую и Белгородские области полыхают на землях, где шли самые жестокие бои более 80-ти лет назад, где длилась жуткая оккупация, где прошёл страшный разлом: кто-то шёл в партизаны, а кто-то в полицаи.

Выдающийся прозаик Александр Проханов, который недавно получил звание Героя России, вернулся к стихам. Я включил его короткое стихотворение:

УКРАИНЕ

Её, как платье старое, кроили

И резали, как свадебный пирог.

Она звалась когда-то Украиной.

Теперь её в кривой скрутили рог.

- Как Вы относитесь к проблеме переписанной истории и к искажению важных военных событий?

Понятно – как! Недаром я написал учебное пособие «Штык, перо и объектив» - о журналистике на войне, в том числе и прежде всего - на информационной войне. Многие до сих пор не понимают важности этих усилий. Но ведь это факт: бандеровские и штатовские пропагандисты за 5 млрд долларов на мягкую силу, НКО и печеньки Виктории Нуланд многих убедили и переубедили на Украине. Штатовцы деньги впустую не тратят — это Россия дарила миллиарды долларов незалежной за дешёвые газ и нефть с тупым девизом: «Куда они от трубы денутся?» Делись! Работала как раз пропаганда в форме исторических бредней, культурно-языкового насилия, гуманитарной агрессии, искажения правды.

Слово, даже мусорное, — великая сила. Например, большой вред нанесло уничижительное словцо — «совок». На авторство слова «совок» претендуют сразу несколько медийных либералов. Но это слово – похоже на те, что родились в условиях других войн: «духи» — душманы или «чехи» — вояки-чеченцы, когда надо было как можно короче обозначить противника в бою. И, работая над книгой о старшем брате-Герое, я нашёл куда более раннее употребление слова «совок». В книге «Прорыв Карельского вала» есть много подлинных документов и вот что пишет немецкий ас (помогали финнам) Хайнц Мюллер: «Погожий денек был 2 июля 1944 года. Совки нас тогда неплохо пожгли массированным налетом на аэродром Иммола…». Стоп! — значит, уже у фашистских вояк было в обиходе это обозначение врага – «совок», коль воздушный ас заносит его спокойно в свой дневник по горячим следам. Дальше: «Илы совков гонялись за нами, как за зайцами. Пришлось побегать с языком на плече и попадать на землю». Как полезно иногда читать документальную литературу — правда всплывает, даже в деталях!

- Как поэт-лирик, скажите пожалуйста, какова роль женщин в военное время?

Ну, тут отдельную книгу надо писать и другую антологию составлять, хотя и в этой есть замечательные стихи поэтесс или фронтовые заметки Нины Поповой или Светланы Размыслович из Великих Лук, которые не вылезают с передовой, из частей и госпиталей. На 17- съезде писателей России директор Департамента культуры Минобороны Артем Горный сообщил о приказе министра обороны, в котором медалями за помощь и милосердие отмечены наши коллеги: Нина Попова — Москва, Любовь Сердечная — Ленинградская область, Елизавета Хапланова — Макеевка, Светлана Размыслович — Великие Луки, Нина Дьякова — Московская область. Помните, как говорил старшина Васьков в кинофильме «А зори здесь тихие» врагам: «Пять девчат! Пять девочек было всего... и не прошли вы»... Вот и здесь – первые пятеро.

Но разве всё определяет близость к линии фронта? Ведь та же Анна Ахматова внесла неоценимую лепту: находясь в эвакуации в городе Ташкенте, поэтесса в 1942 году создаёт свой поэтический манифест под говорящим названием «Мужество» — «Мы знаем, что ныне лежит на весах». Писатель и волонтёр из Белгорода Сергей Бережной представлен в антологии просто постом из ленты ВКонтакте - «Женщины на войне»: «Может быть, и прав товарищ, упрекнувший, что не надо было писать об операции под Суджей. Мол, это женщинам не интересно. Только ведь пишу не для того, чтобы было интересно. Пишу о том, что волнует лично меня. И войну познавал не по ТВ и лежа на диване: 24.02.2022 с товарищами зашел на Харьков. Добровольно, без всяких контрактов. Повидал всякого. Так вот женщина на фронте — это духоподъемно. Это противоестественно, как и сама война, но она очеловечивает. Мужчинам стыдно пасовать и трусить. Стыдно ныть о том, что холодно и голодно, что пить приходится из лужи и зуд по всему немытому неделями телу. Это здесь можно проканать под патриота и героя, вещать с трибуна и учить Родину любить, а там хренушки проскочишь».

- В чём главная задача антологии, на кого она должна подействовать прежде всего?

Рецензию для гранта на антологию написал профессор и писатель, завкафедрой журналистики МосГУ Юрий Головин. Он отметил: «Все мы, наставники молодых, преподаватели сокрушаемся, что юные студенты, приходящие после ЕГЭ – совсем не знают текстов, не чувствуют их смысловой и образной силы – могут поэтический размер назвать, литературоведческие термины запомнить, даты рождения и смерти, а духа и соли произведений не чувствуют. Шеф-редактор учебных СМИ Валерия Шавельева, помню, была потрясена, когда Бобров прочитал в аудитории одно из любимых стихотворений Твардовского «Я убит подо Ржевом». Она даже сразу тему диплома взяла: «Патриотические традиции в журналистике и фронтовой поэзии». Поэтому профессор, автор пособий по курсам «Литературное мастерство журналиста», «Выпуск учебных СМИ» и «Отечественная литература ХХ века» А.А. Бобров подготовил, по сути, ёмкое и многоцветное пособие по литературе ХХ века революций, потрясений, двух мировых войн. Но и новый век покоя и мира, увы, не принёс. Поэтому считаю, что младший брат Героя Советского Союза Николая Боброва, павшего под Ленинградом, создал не просто содержательную антологию, но и учебник патриотизма».

- Какие творцы должны быть участниками антологии? Как их правильно выбирать?

В доме Пашкова перед делегатами и почётными гостями съезда писателей России выступили два бойца, соединившие в себе литературный дар и героический дух. Их выступления буквально взорвали парадный зал. Сначала капитан Максим Бахарев, писатель, Герой России, которому помогал Сергей Лобанов, сказал о вечной миссии русского писателя: «Такая петля времени, когда очень много из того, что происходило в истории, сейчас происходит в похожем ракурсе. Единственно — технологии другие, одежды другие, но сама душа русского человека остается неизменной, ее проблемы те же, что и были тогда. Патриотизм и история - это не пустые слова, это нужно, особенно сейчас и после того, как СВО закончится. Мы должны об этом говорить. Правильно и правду». А потом и сам Лобанов выступил кратко, компактно, по делу, как положено командиру и поэту:

- Первое - как военный скажу спасибо всем писателям России, кто встал с нами вместе в строй с первых дней СВО и помогал воевать Словом. Второе — как поэт скажу так:

Есть ли гений во мне —

Только время покажет.

Я пишу о войне,

Что на лицах под сажей…

Что навечно во мне,

Что всегда будет в теме.

Не писать о войне —

Равносильно измене.

Борис Пастернак родился в Москве, и по праву москвичи считают его земляком. Но настоящие одесситы, которые ещё остались в городе, никогда не забывали и гордились его одесскими корнями. В поэтическом наследии Бориса Пастернака есть лишь одно стихотворение, обращённое к Одессе и написанное 12 апреля 1944 года. Посвящено оно, понятно, освобождению Одессы от фашистских захватчиков. он чувствовал кожей освободительный ветер низовий и жадно ждал. Верил: «Слово за флотом!». Оно и при новом освобождении Одессы останется самым весомым:

Миг долгожданный уже на виду,

За поворотом.

Дали предчувствуют. B этом году —

Слово за флотом.

Ждём и мы этого самого решающего слова, предсказанного поэтом!

Строчки Константина Симонова «С лейкой и блокнотом, а то и с пулемётом первыми врывались в города» — порой вызывали ироничные высказывание: мол, куда бы армия без военных журналистов девалась? — и города бы не смогла брать. Но военкор Симонов, встречавший войну в Белоруссии в 1941 году, отступавший с армией по Смоленщине, знал, что журналистский азарт, поэтическое лихачество толкало порой в самое пекло. Ведь недаром только у наших кинооператоров есть кадры штыковой атаки, снятые спиной к врагу и лицом к наступающим с криком «Ура!». И это — кинохроника, а не постановочные кадры! Известно, что поэт-фронтовик Алексей Фатьянов ворвался на первом танке в венгерский город Секешфехервар, был ранен и получил орден. В этой книге много фронтовых очерков и стихов с передовой, литературных свидетельств неутомимой работы писателей, ставших военными корреспондентами. Самая высокая должность, на мой взгляд, была у подполковника Александра Твардовского — поэт редакции газеты 3-го Белорусского фронта «Красноармейская правда». Вот – главные авторы антологии.

- У книги - казалось бы, очень простая, понятная, но глубокая структура. Первые разделы названы по строчкам Александра Прокофьева - «По обугленной земле», «Через горе и слёзы», «В цветах и славе»… Вам самому какой раздел дороже всего?

Как ни странно, при всей любви к гражданской лирике – дорог раздел «Песня и шутка, в атаку!». Тёркинские традиции вновь ожили на передовой или в непростой обстановке госпиталей, где выступают писатели — члены агитбригад. Бойцы хотят не бравурных строк, а шуток, песен, частушек. Они и собраны в этом разделе – произведения лауреатов конкурсов и фестивалей «Песня, в атаку!», «Ветер Победы», «Русский смех». И вот что характерно: когда Министерство обороны или администрация президента собирает очередную группу выступающих, в качестве напутствия можно услышать: «Вы там с патриотизмом и суровыми буднями войны не пережимайте — читайте и пойте ребятам что-то полегче, повеселей». Да, вот такой парадокс на первый взгляд, но это требование жизни, проверенное временем, характером народа и всеми прошлыми войнами: французов громил не только журнал «Сын Отечества», но и карикатурный лубок для неграмотного солдата или крестьянина, который брал в руки вилы. Меткое словцо, острая частушка, задорная песня скрашивали для бойца на марше и на привале сам путь к Победе и 80 лет назад, и сегодня. Как председатель Совета по песне Союза писателей России стараюсь поддерживать и проводить фестивали и конкурсы, где звучит патриотическая песня и сатира. С началом СВО в ежегодном альманахе «Русский смех», который выходит к традиционному фестивалю в Кстово имени пародиста Евгения Нефедова, появился даже заглавный раздел «Смех — наше оружие». Подборка частушек Екатерины Владимировой из Серпухова заканчивается так:

У-кра-ин-цы!

У-кра-ин-ки!

Расходитесь по домам,

Пора баиньки!

Вот и президент Трамп о том же печётся…

- Как Вы считаете, имеет ли значение военная тематика и антология, а также военная литература для мигрантов, живущих в России не один год?

Неожиданный и больной вопрос – в духе времени. Но – важный. Когда я прихожу в школу 1429 имени Героя Советского Союза Николая Боброва в Басманном районе (рядом с бывшей Немецкой слободой, где родился Пушкин), то вижу, сколько детских нерусских лиц – маленькие киргизы, казахи, кавказцы. Они постигают не просто русский язык и школьную программу – они постигают Россию. Выступают на патриотических утренниках, поют про берёзы и огонь войны. Так вот, книги, подобные этой антологии, в концентрированном и образном виде представляют героическую историю их новой Родины, и, по-моему, должны сыграть свою роль, даже помимо обязательной школьной программы в становлении гражданина России.

✧ ✧ ✧

ВРЕМЯ МУЖЕСТВА

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

(Анна Ахматова)

Когда страна шагает в суровом военном строю, шаг за шагом приближая Победу, писателям совсем не время делать творческий привал. Союз писателей России с первых дней специальной военной операции встал в общую шеренгу по тревоге и живёт по законам военного времени. Оружие наше и наш вклад — боевое слово к воинам Отечества, работа во фронтовых Агитбригадах, госпиталях, местах дислокации военных частей и написанные в этой огненной, смертельной стремнине правдивые и мужественные произведения, из которых и снаряжены наши патриотические антологии, сборники и авторские книги.

Антология «ТЫ ИДЁШЬ, ПОБЕДА» раскрывает яркую и самобытную часть многоплановой и многожанровой творческой и общественной работы нашего боевого Союза. Здесь произведения воюющих писателей-участников СВО, фронтовые дневники наших агитационных бригад по линии Главного военно-политического Управления Вооружённых Сил и Министерства обороны РФ. Читатель откроет для себя стихи, прозу, песни, раздумья, страницы жизни и самих писателей, и тех подлинных героев нашего времени, подвиги и судьбу которых они запечатлели. Здесь — героическая традиция русской литературы, соль солдатской правды, непокорённый воинский дух, вершина самопожертвования во славу Родины, наглядная преемственность образного слова — молодые голоса России, её творческий генофонд. Такое не забудется, не сотрётся, такие строки будут высечены не только на обелисках и монументах, но и в памяти народной.

Антология говорит строгим языком текущего политического момента, концентрируя смыслы новой исторической эпохи. Говорит о тех и для тех, кому защита Отечества — не политические, «чужие» игры, а именно своё, самое дорогое, за что не жалко отдать жизнь. Битвы всегда начинаются на земле, а продолжаются, образно выражаясь, на небе, в высотах художественного слова, отражающего вечную борьбу добра и зла, терзающую и «мир идей», и простые сердца человеческие.

Как прост и невероятно высок при этом, понятен любому человеку с живым сердцем и работающей совестью и подвиг павших за Россию, и героизм пребывающих в огне суровых испытаний делом чести и мужества, подлинного народного патриотизма, также просто и убедительно должно быть то Слово, которым будет рассказано и засвидетельствовано о военном подвиге русского солдата как в эпоху битвы с фашизмом в Великой Отечественной войне, так и в нашу эпоху.

Поэтому особенно важно приблизить к нам сейчас и шедевры военной классики, учитывая, сколь долго звучит в памяти народа эхо прошлой войны, вызывая всё новые всплески обжигающе искренних и оживляющих человеческую и историческую правду строк, и творчество нового поколения — неподкупных свидетелей военного подвига и солдатских будней. Это, своего рода, поверка личного состава тех, кто внёс свой вклад в победу русского оружия высоким словом русской литературы.

Такой цели, достаточно точной, ясной и правдивой, нужной и всему народу, и профессиональной российской литературе, и служит Антология «ТЫ ИДЁШЬ, ПОБЕДА».

Нина ПОПОВА,

заместитель оргсекретаря Правления Союза писателей России, к.ф.н.

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"