«Писать дневник, или,

по крайней мере, делать

от времени до времени

заметки о самом

существенном, надо всем нам»

Александр БЛОК

17.05.2025 г.

ПРОЗОРЛИВОЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА

К 110-летию поэта-фронтовика Дмитрия Ковалева

Меня всегда поражало, особенно когда я работал на телевидении, что юбилейные, так называемые победные года завершались календарно… 9 мая, на 5-м месяце года. Прошёл парад Победы в честь очередного ...-летия и - как отрезало!

Почему? – совершенно алогично. Во-первых, продолжалась вторая мировая война до полного разгрома милитаристской Японии в сентябре, но и дальше громыхали сражения, гибли наши защитники. Например, в поселках Дальнего Востока расположены воинские захоронения, где покоится немало солдат Красной армии, павших уже после окончания Второй мировой войны, в октябре 1945-го – феврале 1946 года, в Маньчжурии – в боях с различного рода бандами и военными формированиями, которые в большом количестве возникали на освобожденной территории. Ну а на Западной Украине ещё десять лет нашим военным, пограничникам, сотрудникам органов госбезопасности и милиции пришлось бороться с бандеровским подпольем. Советской власти противостояла хорошо организованная и разветвлённая сеть Украинской повстанческой армии ОУН-УПА, более известной в народе как бандеровцы. Костяк оуновцев (ОУН – Организация украинских националистов) составляли легионеры расформированных националистических батальонов, разгромленной дивизии СС «Галичина» и карательных, полицейских отрядов. Постоянная численность УПА, по разным оценкам, составляла до 100 000 человек. Имелась своя служба безопасности, разведка, прокуратура, следственный аппарат и тюрьмы. Могучая смертоносная армия.

Вот и теперь объявленный президентом Владимиром Путиным Год защитника Отечества как-то к летним отпускам начал сворачиваться в СМИ – по рубрикам, тематическим программам, парадным передачам. Отчего так? – загадка в воюющей стране.

Но для нас, писателей, Год защитника Отечества – вообще бессрочен! Особенно для тех, кто помнит своих наставников-фронтовиков, старших товарищей, образцов в литературе и в жизни.

* * *

К сожалению, в России нет своей интернет-энциклопедии такого масштаба как Википедия, которая настроена русофобски, кишит антисоветскими измышлениями и тенденциозными статьями, умаляет подвиги наших соотечественников, а уж про поэтов-фронтовиков пишут порой Бог весть что – они ж все были коммунистами, политработниками и по зову сердца, и часто – по партийному билету. Есть теперь "Традиция", «Рувики», но это ещё не столь масштабные платформы – тут непочатый край деятельности! Тем ценнее та работа, которую ведут наши немногие литературные СМИ и сайт имени Николая Дорошенко.

Итак в этом году исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося лирика фронтового поколения Дмитрия Ковалева (1915 -1977).

Дмитрий Михайлович был весьма заметным поэтом даже в своем великом фронтовом поколении. Он много публиковался, преподавал в Литературном институте, входил в различные общественные комиссии и советы. Начальником литературным – не был. Почему? – думаю, на это отвечают его стихи и дневники: слишком совестливым, прямым и бескомпромиссным в суждениях был этот человек.

Познакомился я с ним близко в дорогах, на Днях советской литературы, которые проводились в 70- и 80-х годах беспрерывно в разных республиках и областях СССР. Его охотно включали во все делегации, как человека опытного, трезвого и, конечно - тонкого лирика, чей трепет улавливала всякая аудитория. Хоть в парадном зале, хоть в красном уголке цеха - выйдет Дмитрий Михайлович и начнет проникновенно свое знаменитое стихотворение о возвращении с фронта, о первой встрече с мамой:

А думал я,

Что как увижу мать,

Так упаду к ногам ее…

Но вот –

Где жжет роса,

В ботве стою опять,

Вязанку хвороста межой она несет…

И – никакого пафоса встречи. Только растерянность, глупые вопросы, щемящая боль в груди.

А думал—

Там,

В пристрелянных снегах,

Что, если жив останусь и приду,—

Слез не стыдясь,

При людях,

На виду,

На улице пред нею упаду.

И суровые исполкомовские дамы, и седые крестьянки плакали, когда слышали эти строки.

Не стало Дмитрия Михайловича еще в 1977 году. Появлялись какие-то публикации, но наступила перестройка – и живые-то подлинные поэты стали никому не нужны: все захватили бунимовичи-приговы-быковы. Но, слава Богу, подрос и возмужал сын Михаил, разобрал записные книжки отца, неопубликованные стихи, стал проводить юбилейные вечера - словно заново пробудил взволнованный голос, пульсирующую мысль настоящего лирика.

Несколько штрихов биографии.

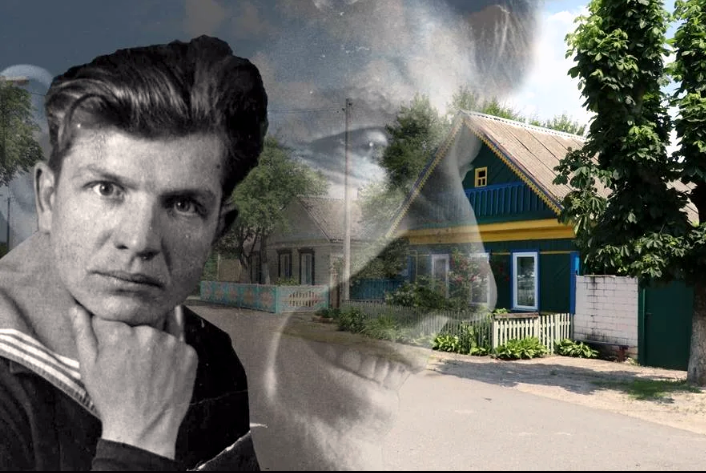

Дмитрий Ковалёв родился в семье сельского кузнеца в старообрядческой Ветке на Гомельщине, на Соже. Ещё мальчиком он был поражён завораживающим чувством природы, а юношей захвачен чудом поэзии Есенина. Но жизнь распоряжалась по-своему: отучившись четыре класса, Митя как старший сын в многодетной семье встал к горну помогать отцу – ковалю (отсюда и фамилия, родственная русским Кузнецовым). Продолжить образование удалось только с 19-ти лет. Перед войной окончил рабфак и стал преподавать в сельской школе в Романовичах под Гомелем. Писать начал поздно, уже за 20.

В 1940 году уходит из запаса добровольно на Северный флот. Годы войны стали его университетами. Стройбат, батальон морской пехоты, редакция флотской газеты. После демобилизации в 1946 году приезжает в Минск, сотрудничает в разных изданиях. В 1957 после окончания Высших Литературных курсов был приглашён заведовать редакцией прозы и поэзии в издательстве «Молодая гвардия». Помимо двух десятков поэтических книг, поэт оставил много переводов - в основном, белорусской поэзии и прозы, критических статей, собранных в посмертно изданной книге.

Преподавал не только студентам, но и нам, более молодым собратьям. Помню, мы с поэтом Валентином Устиновым пришли как-то к Дмитрию Михайлович домой на Беговую улицу, он угощал нас пивом и редкой тогда воблой. Потом сказал проникновенно: «Ребята, вы хоть молодые, но уже состоявшиеся поэты. Сами знаете, что удается, а что писать – не надо. Не хочу даже какие-то уроки мастерства давать. Об одном прошу: дружите! Дружите, ребята, иначе многое не сумеете сделать…».

И была в словах его усталость,

Боль за нас…

Обычные слова:

«Сколько на веку моём рассталось

Преданных друзей!»…

И не случалось

Лучшего урока мастерства.

Потом, в годы перестройки, раздрая и предательства, в более поздние и подлые времена, я вспоминал этот главный Урок мастерства. Да и сегодня, когда дружба поверяется огнём на передовой и гарью в литературном сообществе - он не устаревает.

По верному замечанию Николая Дорошенко, который тоже служил на флоте: «Он был по поэтической природе своей лириком, но эта лирика выплавлялась у него в нечто удивительно совершенное и глубокое, что сразу врезается в память и уже остаётся в ней».

Вот характерные признания из «Флотских дневников. 1941-1942-й годы»:

* * *

Вчера (16.9) под вечер возвращался в штаб из Нового Полярного. Солнце садилось, лысины сопок сверху алели, а книзу переходили в голубой цвет. Я смотрел на эту картину севера и с этого дня решил писать дневник, как бы то ни было.

* * *

Ни черта не клеится у меня с заметками: дрянной я газетчик. Не мое это дело. Тянет за душу поэзия…

Вот такое признание лирника. А ведь сегодня поэту приходится быть и лириком, и газетчиком, и блогером, и советчиком. А есть в дневнике уже и не очень понятное сегодня. Например:

* * *

Сейчас, во время войны, заметно исчезает в народе такая черта, как жадность, особенно среди молодежи. Началось это еще много раньше. Жадных у нас презирают, - это отрадно. Это способствует многим осуждать свои личные инстинкты жадности, отказываться от них, побеждая корысть.

Да, есть и сегодня бескорыстие, волонтёрство, но и жадности – с лихвой, увы, когда на войне и своей же армии – наживаются. Сколько примеров!

Весной 1979 года в городе Ветка Гомельской области именем Дмитрия Ковалёва была названа улица. Потом был установлен памятник в форме раскрытой книги, а 3 июля 2023 года в Ветке на здании районной библиотеки была открыта мемориальная доска в честь Д. М. Ковалёва. Но ещё раньше в городе Льгове Курской области на Гостевом состоялось открытие памятной доски поэту. На мраморе выбита цитата из стихотворения, обращённая к потомкам: «Внукам бы эта закатная тихость, пахучая влага, эта укромность для мыслей с вселенским размахом». Поэт горячо любил эти места и прожил там на улице Пржевальского после войны многие годы. «…Я тридцать лет связан кровно со Льговом, оба сына там родились, и добрая половина написанного мною – это о курской земле и ее людях… и «Лужок над Сеймом», и многое другое навеяно Нижними Деревеньками, льговскими лугами и полями, людьми, земляками моими». Эти строки из письма, написанного Дмитрием Ковалёвым курскому поэту Николаю Корнееву. Вдова поэта и его сын, Михаил Дмитриевич Ковалёв, доктор физико-математических наук подарили музею Льгова более четырёх сот различных документов; фотографии, письма, книги, личные вещи, и замечательный портрет. Сын – профессор МГУ Михаил Дмитриевич Ковалёв признаётся:

– Мне повезло, что рядом со мной был человек, который мог словом передать опыт.

Незабвенный наш друг, прозаик Николай Дорошенко, сам взраставший на этих курских просторах, и писал о Ковалеве, и часто публиковал его стихи и заметки, будоража память, снова отдавая дань фронтовику-лирику. Анатолий Аврутин – замечательный русский поэт из Минска так откликнулся в «Российском писателе»:

«Который год бьюсь за то, чтобы военные стихи Дмитрия Ковалева изучали в школах его родной Беларуси наряду со стихами К. Симонова, А. Суркова и других поэтов-фронтовиков. К сожалению, на данный момент борьба перешла совсем в иную плоскость -- курирующая "оптимизацию" школьных программ кафедра русской литературы (!) БГУ требует вообще изъять из программы раздел "Русскоязычная литература Беларуси"... Зато Д. Рубину, Т. Толстую и иже с ними белорусским школьникам для чего-то предлагается изучать... Пока окончательное решение не принято -- очень надеемся на поддержку министерства образования РБ».

На это я Толе публично ответил: «А Светлана Алексиевич - стала в Белоруссии просто классиком живым. А она ведь писала по-русски, писателем её из заурядной журналистки сделал комсомол, сама она призналась, что - украинка по матери. Отец нашёл бандеровку в Иваново-Франковске, и вот - белорусский нобелиант - русофоб и никчёмный писатель. Загадка...

А Дмитрий Ковалёв - пронзительный лирик, что редкость для фронтового поколения. Его надо изучать как феномен не сдавшегося славянского духа и гуманизма. Кто это объяснит сегодня в Белоруссии да и в России?».

М. Ковалев и Н. Дорошенко на льговских просторах

Между тем стихи Ковалёва, как и всякие лирические прозрения, не то что не устаревают, а, напротив, полны жизни, весенних порывов и победных пророчеств:

* * *

Опять в прудах под молчаливой ивой

Живет зеркальный карп миролюбивый.

Опять на липах пчелы в блестках пыли,

Цветы, как бабочки, все ветви облепили.

Опять, в песке копаясь возле хаты,

Растут в тиши бессмертные солдаты.

* * *

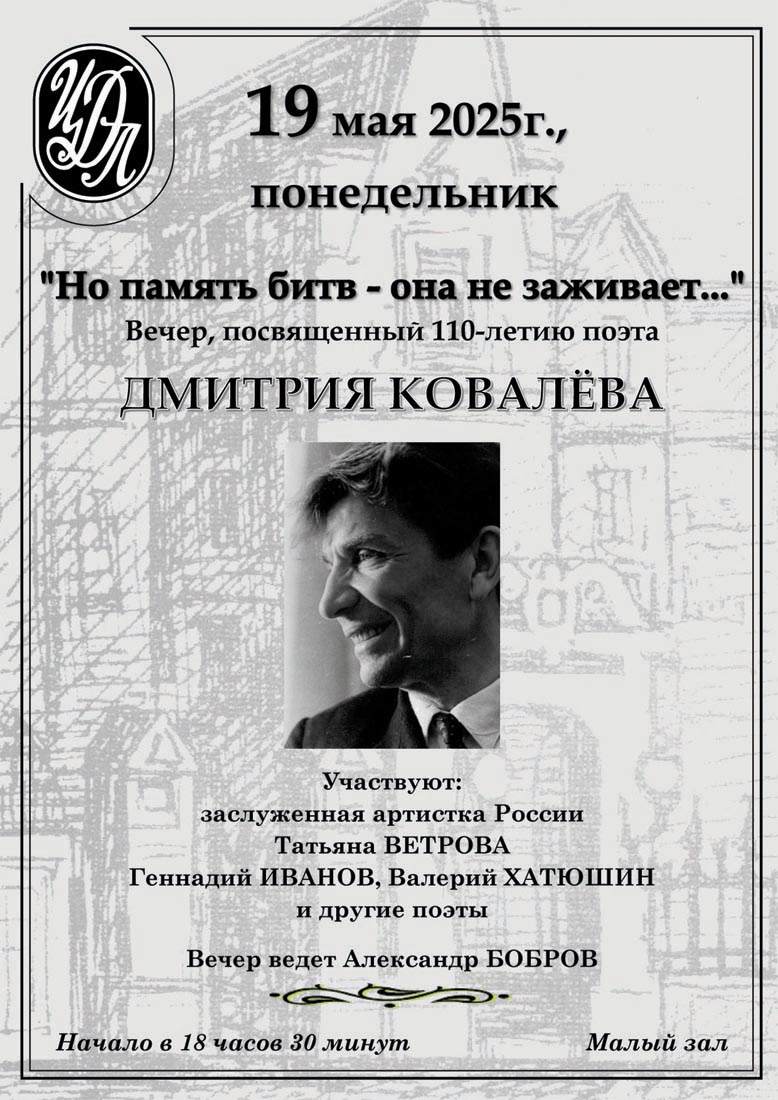

19 мая, в бывший день Советской пионерии, в 18-30 в малом зале ЦДЛ состоится очередной юбилейный вечер Дмитрия Ковалева.

Собратья, давайте соберёмся и вспомним фронтовика-лирика и бойца!

Изменить размер шрифта вы можете также, нажав на "Ctrl+" или на "Ctrl-"

|

|

|

Комментариев:

|

19 мая – литературно-музыкальный вечер

19 мая – литературно-музыкальный вечер